【自動採点一問一答】小学6年生社会のプリント無料問題集

テスト前の確認や復習に使える6年生の社会テスト200問です。ランダムで20問出題されます。ブックマークして何度もトライしてね。

ランダム20問出題!何点とれるかな?

出題範囲:小学6年生の学習範囲

小学校6年生の社会科では、主に以下の内容を学習します。大きく分けると「歴史」と「政治・国際関係」が中心になります。

1. 歴史分野:日本の歩みと人々のくらし

5年生で学んだ原始時代から平安時代に続き、日本の歴史をさらに深く学びます。特に中世から現代までの長い期間を扱います。

- 鎌倉時代〜室町時代: 武士の世の中の始まり、元寇、室町文化(金閣・銀閣など)、戦国時代の始まりなど

- 安土桃山時代: 織田信長、豊臣秀吉による天下統一、桃山文化など

- 江戸時代: 徳川家康と江戸幕府の成立、鎖国、身分制度、江戸時代の文化(浮世絵、歌舞伎など)、幕末の動き(黒船来航など)

- 明治時代〜昭和時代(戦前): 明治維新、文明開化、富国強兵、日清・日露戦争、大正デモクラシー、第一次・第二次世界大戦など

- 昭和時代(戦後)〜現代: 日本国憲法の制定、戦後の復興、高度経済成長、現代の社会や国際関係など

学習のポイント:

- それぞれの時代の重要な人物や出来事、文化について学びます。

- なぜその出来事が起こったのか、その結果どうなったのかという歴史の流れやつながりを理解することが大切です。

- 当時の人々のくらしがどのように変化していったのかにも注目します。

2. 政治・国際関係分野:わたしたちのくらしと日本国憲法、世界とのつながり

現代の日本の仕組みや、世界との関わりについて学びます。

- 日本国憲法: 国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という三つの基本原則を学びます。

- 国の政治の仕組み: 国会(法律を作る)、内閣(政治を行う)、裁判所(争いを解決する)の三権分立の仕組みや、選挙の役割について学びます。

- 国際社会と日本の役割: 国際連合の働きや、日本が世界の中でどのような役割を果たしているか(国際協力など)について学びます。

- 現代社会の課題: 情報化社会、グローバル化、環境問題など、現代の課題についても触れることがあります。

学習のポイント:

- 今の日本の社会がどのような**ルール(法律や憲法)**に基づいて成り立っているのかを理解します。

- 自分たちのくらしと政治がどのようにつながっているのかを考えます。

- 日本だけでなく、世界の人々とのつながりや協力の大切さを学びます。

その他:

- 教科書によっては、5年生で学んだ地理(日本の国土や産業)の内容を少し復習したり、地域学習として自分たちの住む都道府県や市町村の特色についてさらに掘り下げたりすることもあります。

- 歴史や政治を学ぶ上で、地図や年表、グラフ、写真などの資料を読み取る力も重要になります。

小学校6年生の社会科は、日本の歴史の大きな流れと、現代社会の基本的な仕組みを理解するための大切な学習内容がたくさん詰まっています。ニュースなどで見聞きすることと関連付けながら学習すると、より理解が深まりますよ。

小学生の一問一答(社会・理科)

いろいろ挑戦してみよう!

一問一答|小学6年生の社会の問題

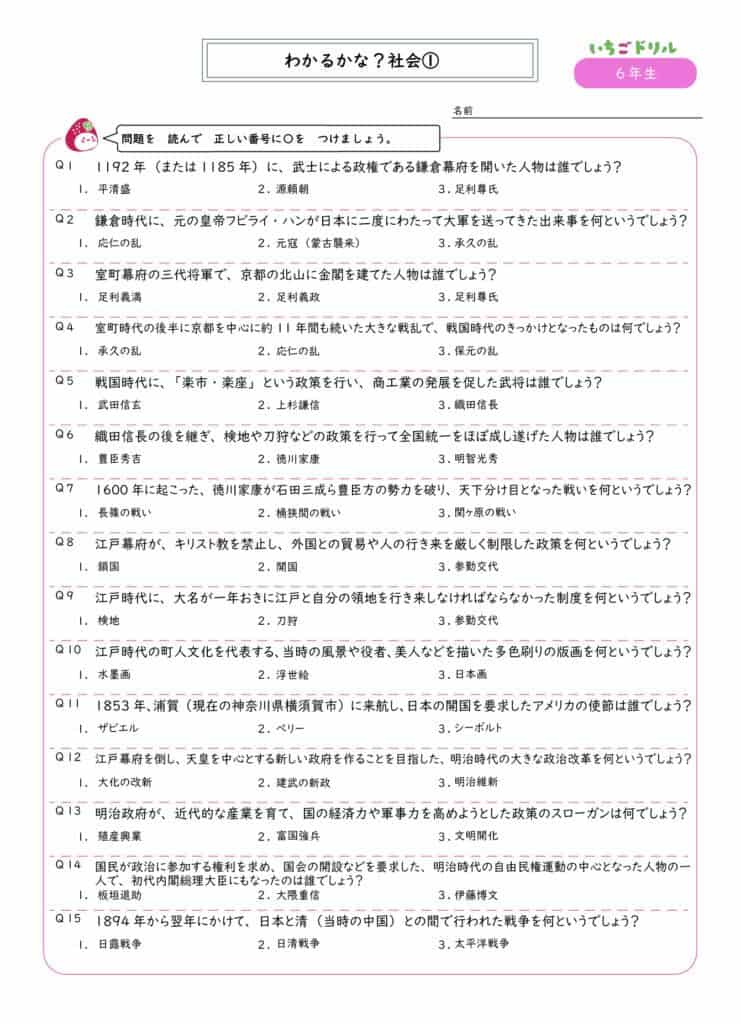

1192年(または1185年)に、武士による政権である鎌倉幕府を開いた人物は誰でしょう?

①平清盛

②源頼朝

③足利尊氏

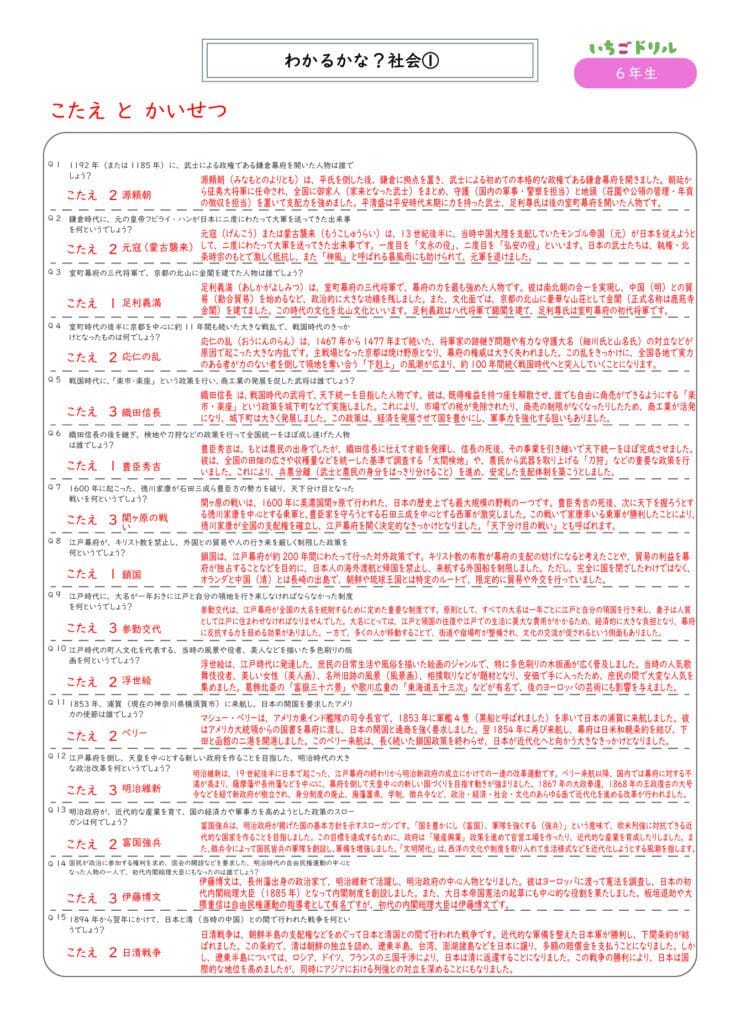

正解は『源頼朝』

源頼朝(みなもとのよりとも)は、平氏を倒した後、鎌倉(現在の神奈川県鎌倉市)に拠点を置き、武士による初めての本格的な政権である鎌倉幕府を開きました。朝廷から征夷大将軍に任命され、全国に御家人(家来となった武士)をまとめ、守護(国内の軍事・警察を担当)と地頭(荘園や公領の管理・年貢の徴収を担当)を置いて支配力を強めました。平清盛は平安時代末期に力を持った武士、足利尊氏は後の室町幕府を開いた人物です。

鎌倉時代に、元の皇帝フビライ・ハンが日本に二度にわたって大軍を送ってきた出来事を何というでしょう?

①応仁の乱

②元寇(蒙古襲来)

③承久の乱

正解は『元寇(蒙古襲来)』

元寇(げんこう)または蒙古襲来(もうこしゅうらい)は、13世紀後半に、当時中国大陸を支配していたモンゴル帝国(元)が日本を従えようとして、二度にわたって大軍を送ってきた出来事です。一度目を「文永の役(ぶんえいのえき)」、二度目を「弘安の役(こうあんのえき)」といいます。日本の武士たちは、執権・北条時宗のもとで激しく抵抗し、また「神風」と呼ばれる暴風雨にも助けられて、元軍を退けました。しかし、この戦いで幕府は多くの費用を使い、御家人たちに十分な恩賞を与えることができなかったため、幕府の力が弱まる原因の一つとなりました。

室町幕府の三代将軍で、京都の北山に金閣を建てた人物は誰でしょう?

①足利義満

②足利義政

③足利尊氏

正解は『足利義満』

足利義満(あしかがよしみつ)は、室町幕府の三代将軍で、幕府の力を最も強めた人物です。彼は南北朝の合一を実現し、中国(明)との貿易(勘合貿易)を始めるなど、政治的に大きな功績を残しました。また、文化面では、京都の北山に豪華な山荘として金閣(正式名称は鹿苑寺金閣)を建てました。この時代の文化を北山文化といいます。足利義政は八代将軍で銀閣を建て、足利尊氏は室町幕府の初代将軍です。

室町時代の後半に京都を中心に約11年間も続いた大きな戦乱で、戦国時代のきっかけとなったものは何でしょう?

①承久の乱

②応仁の乱

③保元の乱

正解は『応仁の乱』

応仁の乱(おうにんのらん)は、1467年から1477年まで続いた、将軍家の跡継ぎ問題や有力な守護大名(細川氏と山名氏)の対立などが原因で起こった大きな内乱です。主戦場となった京都は焼け野原となり、幕府の権威は大きく失われました。この乱をきっかけに、全国各地で実力のある者が力のない者を倒して領地を奪い合う「下剋上」の風潮が広まり、約100年間続く戦国時代へと突入していくことになります。

戦国時代に、「楽市・楽座」という政策を行い、商工業の発展を促した武将は誰でしょう?

①武田信玄

②上杉謙信

③織田信長

正解は『織田信長』

織田信長(おだのぶなが)は、戦国時代の武将で、天下統一を目指した人物です。彼は、既得権益を持つ座(商工業者の同業者組合)を解散させ、誰でも自由に商売ができるようにする「楽市・楽座」という政策を城下町などで実施しました。これにより、市場での税が免除されたり、商売の制限がなくなったりしたため、商工業が活発になり、城下町は大きく発展しました。この政策は、経済を発展させて国を豊かにし、軍事力を強化する狙いもありました。

織田信長の後を継ぎ、検地や刀狩などの政策を行って全国統一をほぼ成し遂げた人物は誰でしょう?

①豊臣秀吉

②徳川家康

③明智光秀

正解は『豊臣秀吉』

豊臣秀吉(とよとみひでよし)は、もとは農民の出身でしたが、織田信長に仕えて才能を発揮し、信長の死後、その事業を引き継いで天下統一をほぼ完成させました。彼は、全国の田畑の広さや収穫量などを統一した基準で調査する「太閤検地(たいこうけんち)」や、農民から武器を取り上げる「刀狩(かたながり)」などの重要な政策を行いました。これにより、兵農分離(武士と農民の身分をはっきり分けること)を進め、安定した支配体制を築こうとしました。

1600年に起こった、徳川家康が石田三成ら豊臣方の勢力を破り、天下分け目となった戦いを何というでしょう?

①長篠の戦い

②桶狭間の戦い

③関ヶ原の戦い

正解は『関ヶ原の戦い』

関ヶ原の戦い(せきがはらのたたかい)は、1600年に美濃国関ヶ原(現在の岐阜県関ケ原町)で行われた、日本の歴史上でも最大規模の野戦の一つです。豊臣秀吉の死後、次に天下を握ろうとする徳川家康を中心とする東軍と、豊臣家を守ろうとする石田三成を中心とする西軍が激突しました。この戦いで家康率いる東軍が勝利したことにより、徳川家康が全国の支配権を確立し、江戸幕府を開く決定的なきっかけとなりました。「天下分け目の戦い」とも呼ばれます。

江戸幕府が、キリスト教を禁止し、外国との貿易や人の行き来を厳しく制限した政策を何というでしょう?

①鎖国

②開国

③参勤交代

正解は『鎖国』

鎖国(さこく)は、江戸幕府が約200年間にわたって行った対外政策です。キリスト教の布教が幕府の支配の妨げになると考えたことや、貿易の利益を幕府が独占することなどを目的に、日本人の海外渡航と帰国を禁止し、来航する外国船を制限しました。ただし、完全に国を閉ざしたわけではなく、オランダと中国(清)とは長崎の出島で、朝鮮や琉球王国とは特定のルートで、限定的に貿易や外交を行っていました。

江戸時代に、大名が一年おきに江戸と自分の領地を行き来しなければならなかった制度を何というでしょう?

①検地

②刀狩

③参勤交代

正解は『参勤交代』

参勤交代(さんきんこうたい)は、江戸幕府が全国の大名を統制するために定めた重要な制度です。原則として、すべての大名は一年ごとに江戸と自分の領国を行き来し、妻子は人質として江戸に住まわせなければなりませんでした。大名にとっては、江戸と領国の往復や江戸での生活に莫大な費用がかかるため、経済的に大きな負担となり、幕府に反抗する力を弱める効果がありました。一方で、多くの人が移動することで、街道や宿場町が整備され、文化の交流が促されるという側面もありました。

江戸時代の町人文化を代表する、当時の風景や役者、美人などを描いた多色刷りの版画を何というでしょう?

①水墨画

②浮世絵

③日本画

正解は『浮世絵』

浮世絵(うきよえ)は、江戸時代に発達した、庶民の日常生活や風俗を描いた絵画のジャンルで、特に多色刷りの木版画が広く普及しました。当時の人気歌舞伎役者、美しい女性(美人画)、名所旧跡の風景(風景画)、相撲取りなどが題材となり、安価で手に入ったため、庶民の間で大変な人気を集めました。葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」などが有名で、後のヨーロッパの芸術(印象派など)にも影響を与えました。

1853年、浦賀(現在の神奈川県横須賀市)に来航し、日本の開国を要求したアメリカの使節は誰でしょう?

①ザビエル

②ペリー

③シーボルト

正解は『ペリー』

マシュー・ペリーは、アメリカ東インド艦隊の司令長官で、1853年に軍艦4隻(黒船と呼ばれました)を率いて日本の浦賀に来航しました。彼はアメリカ大統領からの国書を幕府に渡し、日本の開国と通商を強く要求しました。翌1854年に再び来航し、幕府は日米和親条約を結び、下田と函館の二港を開港しました。このペリー来航は、長く続いた鎖国政策を終わらせ、日本が近代化へと向かう大きなきっかけとなりました。

江戸幕府を倒し、天皇を中心とする新しい政府を作ることを目指した、明治時代の大きな政治改革を何というでしょう?

①大化の改新

②建武の新政

③明治維新

正解は『明治維新』

明治維新(めいじいしん)は、19世紀後半に日本で起こった、江戸幕府の終わりから明治新政府の成立にかけての一連の改革運動です。ペリー来航以降、国内では幕府に対する不満が高まり、薩摩藩や長州藩などを中心に、幕府を倒して天皇中心の新しい国づくりを目指す動きが強まりました。1867年の大政奉還、1868年の王政復古の大号令などを経て新政府が樹立され、身分制度の廃止(四民平等)、廃藩置県、学制、徴兵令など、政治・経済・社会・文化のあらゆる面で近代化を進める改革が行われました。

明治政府が、近代的な産業を育て、国の経済力や軍事力を高めようとした政策のスローガンは何でしょう?

①殖産興業

②富国強兵

③文明開化

正解は『富国強兵』

富国強兵(ふこくきょうへい)は、明治政府が掲げた国の基本方針を示すスローガンです。「国を豊かにし(富国)、軍隊を強くする(強兵)」という意味で、欧米列強に対抗できる近代的な国家を作ることを目指しました。この目標を達成するために、政府は「殖産興業(しょくさんこうぎょう)」政策を進めて官営工場を作ったり、近代的な産業を育成したりしました。また、徴兵令によって国民皆兵の軍隊を創設し、軍備を増強しました。「文明開化」は、西洋の文化や制度を取り入れて生活様式などを近代化しようとする風潮を指します。

国民が政治に参加する権利を求め、国会の開設などを要求した、明治時代の自由民権運動の中心となった人物の一人で、初代内閣総理大臣にもなったのは誰でしょう?

①板垣退助

②大隈重信

③伊藤博文

正解は『伊藤博文』

伊藤博文(いとうひろぶみ)は、長州藩出身の政治家で、明治維新で活躍し、明治政府の中心人物となりました。彼はヨーロッパに渡って憲法を調査し、日本の初代内閣総理大臣(1885年)となって内閣制度を創設しました。また、大日本帝国憲法の起草にも中心的な役割を果たしました。板垣退助や大隈重信は自由民権運動の指導者として有名ですが、初代の内閣総理大臣は伊藤博文です。伊藤はその後も複数回総理大臣を務め、明治の日本の政治に大きな影響を与えました。

1894年から翌年にかけて、日本と清(当時の中国)との間で行われた戦争を何というでしょう?

①日露戦争

②日清戦争

③太平洋戦争

正解は『日清戦争』

日清戦争(にっしんせんそう)は、1894年から1895年にかけて、朝鮮半島の支配権などをめぐって日本と清国との間で行われた戦争です。近代的な軍備を整えた日本軍が勝利し、下関条約が結ばれました。この条約で、清は朝鮮の独立を認め、遼東半島、台湾、澎湖諸島などを日本に譲り、多額の賠償金を支払うことになりました。しかし、遼東半島については、ロシア、ドイツ、フランスの三国干渉により、日本は清に返還することになりました。この戦争の勝利により、日本は国際的な地位を高めましたが、同時にアジアにおける列強との対立を深めることにもなりました。

日本国憲法が定める、国の政治のあり方の最終的な決定権は国民にあるとする原則を何というでしょう?

①基本的人権の尊重

②平和主義

③国民主権

正解は『国民主権』

国民主権(こくみんしゅけん)は、日本国憲法が定める三つの基本原則(基本的人権の尊重、平和主義と並ぶ)の一つです。これは、国の政治を最終的に決定する力(主権)は、天皇や一部の権力者ではなく、国民全体にあるという考え方です。私たちは、選挙を通じて代表者を選び、その代表者を通じて政治に参加することで、この主権を行使しています。憲法前文にも「ここに主権が国民に存することを宣言し」と明記されています。

日本国憲法が保障する、人が生まれながらにして持っている、人間らしく生きるための基本的な権利を何というでしょう?

①生存権

②基本的人権

③参政権

正解は『基本的人権』

基本的人権(きほんてきじんけん)は、すべての人が生まれながらにして持っている、人間として尊重され、自由に、そして人間らしく生きていくために欠かすことのできない基本的な権利のことです。日本国憲法は、この基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」として保障しています。具体的には、自由に考えたり意見を述べたりできる「自由権」、人間らしい生活を送る権利である「社会権(生存権などを含む)」、政治に参加する権利である「参政権」、法律の下で平等に扱われる「平等権」など、様々な権利が含まれます。

国の権力を立法権、行政権、司法権の三つに分け、それぞれ別の機関が担当することで、権力の集中を防ぎ、国民の権利を守る仕組みを何というでしょう?

①議院内閣制

②三権分立

③国民主権

正解は『三権分立』

三権分立(さんけんぶんりつ)は、国の権力を三つの異なる性質を持つ権力、すなわち法律を作る「立法権」、法律に基づいて政治を行う「行政権」、法律に基づいて争いごとを解決する「司法権」に分け、それぞれを独立した機関(日本では立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所)に担当させる仕組みです。これにより、一つの機関に権力が集中しすぎて暴走するのを防ぎ、お互いに抑制し合うことでバランスを保ち、国民の自由や権利を守ることを目的としています。これは民主主義の基本的な考え方の一つです。

法律を制定したり、国の予算を決めたりする、日本の国の唯一の立法機関は何でしょう?

①内閣

②裁判所

③国会

正解は『国会』

国会(こっかい)は、日本国憲法によって「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と定められています。国民から選挙で選ばれた代表者(衆議院議員と参議院議員)が集まり、国民の生活に必要な法律を作ったり、国の収入や支出の計画である予算を審議して決めたり、内閣総理大臣を指名したりするなど、国の政治において非常に重要な役割を担っています。衆議院と参議院の二つの議院からなる二院制をとっています。

国会で決められた法律や予算に基づいて、実際に国の政治を行う機関は何でしょう?

①国会

②内閣

③裁判所

正解は『内閣』

内閣(ないかく)は、国会で決められた法律や予算に従って、実際に国の政治(行政)を行う責任を持つ機関です。内閣総理大臣(首相)と、首相が任命するその他の国務大臣で組織されます。外交、防衛、経済、教育、福祉など、国の様々な分野に関する具体的な政策を実施したり、法律案や予算案を作成して国会に提出したりします。国会に対して連帯して責任を負う「議院内閣制」がとられています。

争いごとについて、法にもとづいて裁判を行う国の機関は何でしょう?

①国会

②内閣

③裁判所

正解は『裁判所』

裁判所(さいばんしょ)は、法律に基づいて争いごとを解決したり、罪を犯した疑いのある人が本当に罪を犯したのか、どのような刑罰を与えるべきかを判断したりする場所です。公平な判断をするために、国会(立法)や内閣(行政)からは独立しています。これを司法権の独立といいます。地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所など、いくつかの種類があります。

鎌倉幕府で、将軍を助けて政治の実権を握った役職は何でしょう?

①関白

②執権

③管領

正解は『執権』

執権(しっけん)は、鎌倉幕府で将軍を補佐する役職でしたが、二代将軍・源頼家以降、将軍の力が弱まると、初代執権の北条時政(ほうじょうときまさ)とその子孫である北条氏が実質的に幕府の政治を行うようになりました。これを執権政治といいます。特に有名な執権には、元寇に立ち向かった北条時宗(ほうじょうときむね)がいます。

室町幕府の八代将軍・足利義政が、京都の東山に建てたことで知られる建物は何でしょう?

①金閣

②銀閣

③平等院鳳凰堂

正解は『銀閣』

銀閣(ぎんかく、正式名称は慈照寺銀閣)は、室町幕府八代将軍の足利義政(あしかがよしまさ)が、京都の東山に建てた山荘の一部です。金閣のような派手さはありませんが、書院造(しょいんづくり)という後の日本の住宅建築の基本となる様式や、わび・さびの精神を重んじる簡素で落ち着いた美しさが特徴です。この時代の文化を東山文化(ひがしやまぶんか)といいます。

1543年に、種子島に漂着したポルトガル人が日本に伝えたものは何でしょう?

①キリスト教

②鉄砲

③羅針盤

正解は『鉄砲』

1543年、日本の南にある種子島(たねがしま、現在の鹿児島県)に、中国に向かう途中のポルトガル人を乗せた船が漂着しました。このとき、ポルトガル人が持っていた火縄銃(ひなわじゅう)、つまり鉄砲が日本に初めて伝えられました。この新しい武器は、日本の戦い方(戦術)を大きく変え、戦国時代の合戦に大きな影響を与えることになりました。

スペイン人の宣教師フランシスコ・ザビエルが、1549年に日本に伝えた宗教は何でしょう?

①仏教

②イスラム教

③キリスト教

正解は『キリスト教』

フランシスコ・ザビエルは、イエズス会というカトリック教会の宣教師で、1549年に鹿児島に上陸し、日本で初めてキリスト教の布教を行いました。彼の活動により、九州地方を中心にキリスト教を信じる人々(キリシタン)が増え、大名の中にも信者(キリシタン大名)が現れました。キリスト教は、日本の文化や社会に影響を与えましたが、後の江戸幕府によって厳しく禁止されることになります。

江戸時代の社会で、最も身分が高いとされた人々は何でしょう?

①農民

②武士

③商人

正解は『武士』

江戸時代には、幕府の支配を安定させるために、士農工商(しのうこうしょう)と呼ばれる身分制度がしかれました。この中で、支配階級である武士(侍)が最も高い身分とされ、名字を名乗ることや刀を持つこと(帯刀)などが許されていました。武士の下に、人口の大部分を占め、年貢(米)を納める農民、道具を作る職人、物を売買する商人が続くという序列が基本とされましたが、実際にはもっと複雑な身分がありました。

江戸時代の文化で、松尾芭蕉が大成した五・七・五の短い詩の形式は何でしょう?

①和歌

②俳諧(俳句)

③狂歌

正解は『俳諧(俳句)』

俳諧(はいかい)は、江戸時代に庶民の間で広く親しまれた、五・七・五の十七音を基本とする短い詩の形式です。特に、その最初の五・七・五の部分が独立したものを俳句(はいく)といいます。松尾芭蕉(まつおばしょう)は、この俳諧を芸術性の高いものへと高め、『おくのほそ道』などの紀行文でも有名です。季語(季節を表す言葉)を入れるのが特徴です。

明治時代の初めに、これまでの藩を廃止して県を置き、中央政府が役人を派遣して治めるようにした改革を何というでしょう?

①版籍奉還

②廃藩置県

③地租改正

正解は『廃藩置県』

廃藩置県(はいはんちけん)は、1871年(明治4年)に明治政府が行った重要な改革です。それまで各地を治めていた藩(大名が支配する領地)をすべて廃止し、代わりに全国を府と県に分け、政府が任命した知事(府知事・県知事)を派遣して直接治めるようにしました。これにより、日本は中央集権的な統一国家となり、政府が全国に命令を行き渡らせやすくなりました。版籍奉還は藩主が土地と人民を天皇に返上したこと、地租改正は税の制度を変えたことです。

明治政府が設立した、群馬県にある日本初の官営模範製糸場は何でしょう?

①八幡製鉄所

②富岡製糸場

③足尾銅山

正解は『富岡製糸場』

富岡製糸場(とみおかせいしじょう)は、明治政府が日本の近代化を進める殖産興業政策の一環として、1872年(明治5年)に群馬県富岡市に設立した官営(国営)の模範工場です。フランスから最新の機械や技術を導入し、生糸(絹の糸)の品質向上と大量生産を目指しました。ここで育てられた技術者が全国に広がり、日本の製糸業の発展に大きく貢献しました。2014年には世界文化遺産に登録されています。

1904年から翌年にかけて、満州(現在の中国東北部)や朝鮮半島の支配をめぐって日本とロシアとの間で行われた戦争を何というでしょう?

①日清戦争

②日露戦争

③太平洋戦争

正解は『日露戦争』

日露戦争(にちろせんそう)は、1904年から1905年にかけて、朝鮮半島や満州の権益をめぐって日本とロシア帝国との間で行われた戦争です。日本海海戦などで日本が勝利し、アメリカの仲介でポーツマス条約が結ばれました。この条約で、日本はロシアから韓国における優越権、遼東半島南部の租借権、南満州鉄道の権益、樺太(サハリン)の南半分などを獲得しました。この勝利は、非ヨーロッパ国がヨーロッパの列強に勝利した画期的な出来事として、世界に衝撃を与えました。

第一次世界大戦後の世界で、民族自決や民主主義を求める風潮が高まったことを背景に、日本で起こった政治や社会の動きを何というでしょう?

①明治維新

②大正デモクラシー

③戦後改革

正解は『大正デモクラシー』

大正デモクラシーは、大正時代(1912年~1926年)を中心に見られた、日本の民主主義的な風潮や運動のことです。第一次世界大戦による好景気や、世界的な民主主義の高まりを背景に、普通選挙を求める運動(普選運動)、政党政治の発展、労働運動や農民運動、女性解放運動などが活発になりました。1925年には、納税額に関係なく満25歳以上のすべての男子に選挙権を与える普通選挙法が成立しました。

1923年9月1日に関東地方南部を襲い、東京や横浜を中心に甚大な被害をもたらした大地震を何というでしょう?

①阪神・淡路大震災

②東日本大震災

③関東大震災

正解は『関東大震災』

関東大震災(かんとうだいしんさい)は、1923年(大正12年)9月1日に発生した、マグニチュード7.9と推定される巨大地震です。震源地は神奈川県西部で、東京府、神奈川県を中心に、関東地方南部に壊滅的な被害をもたらしました。地震そのものによる建物の倒壊に加え、大規模な火災が発生し、死者・行方不明者は10万人以上にのぼりました。この震災は、日本の首都圏に大きな打撃を与え、その後の都市計画や防災対策に大きな影響を与えました。

第二次世界大戦後、日本の民主化を進めるために、連合国軍総司令部(GHQ)の指示のもとで行われた改革の一つで、小作人が地主から土地を安く買い取れるようにしたものは何でしょう?

①財閥解体

②農地改革

③労働改革

正解は『農地改革』

農地改革(のうちかいかく)は、第二次世界大戦後の日本の占領期に、GHQの強力な指示のもとで実施された重要な改革の一つです。戦前の日本では、地主が多くの農地を所有し、小作人と呼ばれる農民が高い小作料を払って土地を借りて耕作する制度が一般的でした。農地改革では、政府が地主から農地を強制的に安く買い上げ、それを実際に耕作していた小作人に安価で売り渡しました。これにより、自分で土地を持つ農民(自作農)が大幅に増え、農村の民主化が進みました。

1951年に、日本が第二次世界大戦の連合国(ソ連などを除く)との間で結び、主権(独立)を回復した条約は何でしょう?

①ポーツマス条約

②下関条約

③サンフランシスコ平和条約

正解は『サンフランシスコ平和条約』

サンフランシスコ平和条約(または、日本との平和条約)は、1951年9月にアメリカのサンフランシスコで、日本と第二次世界大戦の連合国48か国との間で調印された講和条約です。この条約により、日本は正式に戦争状態を終結させ、連合国による占領が終わり、独立国としての主権を回復しました。ただし、ソ連や中国などは調印に参加しませんでした。また、同時に日米安全保障条約も結ばれました。

1960年代を中心に、日本の経済が急速に成長した時期を何と呼ぶでしょう?

①バブル経済

②高度経済成長

③安定成長

正解は『高度経済成長』

高度経済成長(こうどけいざいせいちょう)は、おおむね1950年代半ばから1970年代初めにかけて、日本の経済が年平均10%前後という驚異的なスピードで成長を続けた時期のことです。技術革新や旺盛な設備投資、安価で豊富な労働力などを背景に、重化学工業を中心に生産が飛躍的に増大しました。国民の所得も向上し、テレビ・洗濯機・冷蔵庫が「三種の神器」と呼ばれるなど、生活水準が大きく向上しました。1964年の東京オリンピック開催もこの時期です。

高度経済成長の過程で、工場の煙や排水などが原因で、人々の健康や生活環境がおびやかされる問題が発生しました。これを何というでしょう?

①環境破壊

②公害

③自然災害

正解は『公害』

公害(こうがい)は、企業の生産活動や人々の社会活動によって、大気汚染(ぜんそくなど)、水質汚濁(有機水銀による水俣病など)、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭などが発生し、人の健康や生活環境が損なわれることです。高度経済成長期には、経済発展が優先される中で、四大公害病(水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそく)をはじめとする深刻な公害問題が全国各地で発生しました。これらの経験から、公害対策や環境保全の取り組みが進められるようになりました。

国民から選挙で選ばれた代表者が集まり、法律や予算などを話し合って決める政治の仕組みを何というでしょう?

①直接民主制

②間接民主制(議会制民主主義)

③絶対王政

正解は『間接民主制(議会制民主主義)』

間接民主制(かんせつみんしゅせい)または議会制民主主義(ぎかいせいみんしゅしゅぎ)は、国民が自分たちの代表者を選挙で選び、その代表者たちが議会(日本では国会)を作って、国民に代わって政治の重要な事柄を話し合い、決定する仕組みです。国の規模が大きくなると、すべての国民が直接集まって話し合うこと(直接民主制)は難しくなるため、多くの民主主義国でこの間接民主制が採用されています。選挙で代表者を選ぶことが、国民の政治参加の重要な方法となります。

日本の国会が、衆議院と参議院の二つの議院で構成されていることを何というでしょう?

①一院制

②二院制

③三院制

正解は『二院制』

二院制(にいんせい)は、立法機関である議会が二つの議院(日本では衆議院と参議院)から構成されている制度です。一つの議院だけでなく、二つの議院で法律案などを慎重に審議することで、より公正で適切な決定ができると考えられています。また、一つの議院の行き過ぎを抑える役割も期待されています。日本の国会では、いくつかの点で衆議院のほうが参議院よりも強い権限を持つ「衆議院の優越」が認められています(法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名など)。

内閣総理大臣が国務大臣を任命し、内閣を組織して行政権を担当し、国会に対して連帯して責任を負う制度を何というでしょう?

①大統領制

②議院内閣制

③天皇制

正解は『議院内閣制』

議院内閣制(ぎいんないかくせい)は、行政を担当する内閣が、立法機関である議会(国会)の信任に基づいて成立し、議会に対して連帯して責任を負う政治制度です。日本では、国会が内閣総理大臣を指名し、その内閣総理大臣が国務大臣を任命して内閣を組織します。内閣は国会の信任がなければ存続できず、衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して国民に信を問う必要があります。イギリスやドイツなどもこの制度を採用しています。

満18歳以上の日本国民が持つ、国の政治や地方公共団体の政治に参加する権利(選挙権や被選挙権など)を総称して何というでしょう?

①社会権

②自由権

③参政権

正解は『参政権』

参政権(さんせいけん)は、国民が国の政治や地方の政治に参加する権利の総称です。具体的には、選挙で投票する権利(選挙権)や、選挙に立候補する権利(被選挙権)、最高裁判所裁判官の国民審査、憲法改正の国民投票、地方公共団体の条例制定・改廃請求や住民投票などの権利が含まれます。日本では、満18歳以上のすべての日本国民に選挙権が保障されており、民主主義を支える重要な権利とされています。

世界の平和と安全を守り、国々の間の協力を進めるために、多くの国が参加して作られた国際組織は何でしょう?

①北大西洋条約機構(NATO)

②国際連合(国連)

③欧州連合(EU)

正解は『国際連合(国連)』

国際連合(こくさいれんごう、略称:国連、UN)は、第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、1945年に設立された国際組織です。主な目的は、世界の平和と安全を維持すること、各国間の友好関係を発展させること、経済的・社会的・文化的な国際問題を解決するために協力すること、人権と基本的自由を尊重するように促すことです。総会、安全保障理事会(安保理)、経済社会理事会、国際司法裁判所などの主要機関があります。日本は1956年に加盟しました。

国際連合の中心的な機関の一つで、世界の平和と安全の維持に主要な責任を負っているのは何でしょう?

①総会

②安全保障理事会(安保理)

③国際司法裁判所

正解は『安全保障理事会(安保理)』

安全保障理事会(あんぜんほしょうりじかい、略称:安保理)は、国際連合の主要機関の一つで、国際の平和と安全の維持に対して主要な責任を負っています。アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5つの常任理事国と、総会で選ばれる10の非常任理事国(任期2年)で構成されます。紛争の平和的解決を促したり、平和を脅かす行為に対して経済制裁や軍事的措置をとることを決定したりする権限を持っています。常任理事国は拒否権を持っています。

政府開発援助(ODA)や、NGO(非政府組織)の活動などを通じて、日本が開発途上国などに対して行っている支援活動を総称して何というでしょう?

①貿易摩擦

②国際協力

③文化交流

正解は『国際協力』

国際協力(こくさいきょうりょく)とは、国境を越えて、開発途上国の経済や社会の発展、貧困削減、人道支援、環境保全、平和構築などのために、様々な国や組織、人々が協力して行う活動のことです。日本は、政府開発援助(ODA)による資金や技術の提供、国際機関への拠出、青年海外協力隊などのボランティア派遣、NGO(非政府組織)や市民による草の根レベルの支援活動など、様々な形で国際協力に取り組んでいます。

地球全体の気温が上昇する現象で、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加が主な原因と考えられている環境問題は何でしょう?

①オゾン層の破壊

②酸性雨

③地球温暖化

正解は『地球温暖化』

地球温暖化(ちきゅうおんだんか)は、人間の活動によって大気中の二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの濃度が高まり、地球の平均気温が長期的に上昇する現象です。主な原因は、石油や石炭などの化石燃料を燃やすことによるCO2の排出です。温暖化が進むと、海面の上昇、異常気象の増加、生態系への影響など、地球環境や私たちの生活に深刻な影響が出ると心配されており、世界的な対策が求められています。

鎌倉時代に、法然や親鸞、日蓮などが開いた、庶民にも分かりやすく救いを説いた新しい仏教の宗派をまとめて何と呼ぶでしょう?

①奈良仏教

②平安仏教

③鎌倉新仏教

正解は『鎌倉新仏教』

鎌倉新仏教(かまくらしんぶっきょう)は、鎌倉時代に興った新しい仏教の宗派の総称です。それまでの仏教が貴族中心で難しい教えが多かったのに対し、鎌倉新仏教は、武士や庶民にも分かりやすく、実践しやすい教えを説いたのが特徴です。代表的なものに、法然(ほうねん)が開いた浄土宗(念仏を唱えれば救われる)、親鸞(しんらん)が開いた浄土真宗(悪人こそ救われると説く)、日蓮(にちれん)が開いた日蓮宗(法華経の題目を唱える)、一遍(いっぺん)が開いた時宗、栄西(えいさい)が伝えた臨済宗、道元(どうげん)が開いた曹洞宗(禅宗)などがあります。

室町時代に、守護大名が領地を支配するために独自に定めた法律を何というでしょう?

①御成敗式目

②武家諸法度

③分国法

正解は『分国法』

分国法(ぶんこくほう)は、室町時代から戦国時代にかけて、守護大名や戦国大名が、自分の領国(分国)を統治するために独自に制定した法律のことです。幕府の法律だけでなく、それぞれの領国の実情に合わせて、家臣の統制、年貢の徴収、商工業の奨励、喧嘩の禁止など、様々なルールを定めました。有名な分国法には、今川氏の「今川仮名目録」や武田氏の「甲州法度之次第」などがあります。御成敗式目は鎌倉幕府の法律、武家諸法度は江戸幕府が大名統制のために定めた法律です。

室町時代に、農民たちが自分たちの村を守り、運営するために作った自治的な組織を何というでしょう?

①座

②惣(惣村)

③株仲間

正解は『惣(惣村)』

惣(そう)または惣村(そうそん)は、室町時代に発達した農民による自治的な村落組織です。農民たちは寄合(よりあい)を開いて村の掟(おきて)を決めたり、年貢の納入を村全体で請け負ったり、用水路の管理を共同で行ったりしました。時には、領主の支配に抵抗して、団結して一揆(いっき)を起こすこともありました。惣の形成は、農民の地位向上や村落の自治意識の高まりを示す重要な動きでした。

安土桃山時代に栄えた、城郭建築や障壁画(襖絵)に代表される、豪華で壮大な文化を何というでしょう?

①北山文化

②東山文化

③桃山文化

正解は『桃山文化』

桃山文化(ももやまぶんか)は、織田信長や豊臣秀吉が活躍した安土桃山時代(16世紀後半~17世紀初め)に栄えた文化です。戦国大名や大商人たちの権力や富を背景に、雄大で豪華、そして人間味あふれる点が特徴です。代表的なものに、姫路城のような壮大な城郭建築(天守閣)、狩野永徳(かのうえいとく)らが描いた金箔地に鮮やかな色彩を用いた障壁画(襖絵やすぎ戸絵)、千利休(せんのりきゅう)によって大成された茶の湯などがあります。

豊臣秀吉が、農民が一揆を起こすのを防ぎ、武士と農民の身分をはっきり分ける(兵農分離)目的で行った政策は何でしょう?

①太閤検地

②刀狩

③楽市・楽座

正解は『刀狩』

刀狩(かたながり)は、1588年に豊臣秀吉が全国に出した命令で、農民や寺社などが持っている刀や槍、鉄砲などの武器を取り上げる政策です。表向きの理由は、方広寺(ほうこうじ)の大仏を作るための釘やかすがいに使うということでしたが、本当の目的は、農民が一揆を起こすのを防ぎ、武器を持つことを武士の特権とすることで、武士と農民の身分を明確に分けること(兵農分離)にありました。これにより、社会の安定と支配体制の強化を図りました。

江戸幕府が、大名を統制するために定めた、大名が守るべき様々な決まりを記した法律は何でしょう?

①御成敗式目

②武家諸法度

③公事方御定書

正解は『武家諸法度』

武家諸法度(ぶけしょはっと)は、江戸幕府が全国の大名を統制するために制定した基本的な法律です。1615年に二代将軍・徳川秀忠のときに初めて出され、その後、将軍が変わるたびにしばしば改定されました。内容には、学問や武芸に励むこと、勝手に城を修理しないこと、大名同士で勝手に結婚しないこと、参勤交代の義務などが定められていました。これに違反した大名は、領地を取り上げられるなどの厳しい処罰を受けました。

江戸時代に、庶民の子どもたちが読み書きや計算(そろばん)などを学んだ、民間の教育施設を何というでしょう?

①藩校

②寺子屋

③昌平坂学問所

正解は『寺子屋』

寺子屋(てらこや)は、江戸時代に都市や農村で広く普及した、庶民の子どもたちのための初等教育機関です。僧侶、神官、武士、町人などが師匠(先生)となり、主に読み方、書き方、計算(そろばん)などを教えました。教科書には、往来物(おうらいもの)と呼ばれる手紙の文例集などが使われました。寺子屋のおかげで、江戸時代の日本の識字率(文字の読み書きができる人の割合)は、当時の世界の中でも高い水準にあったと言われています。

江戸時代中期に、オランダ語を通じてヨーロッパの進んだ学問や技術を研究した学問を何というでしょう?

①国学

②儒学

③蘭学

正解は『蘭学』

蘭学(らんがく)は、江戸時代に、鎖国政策のもとで唯一交易が許されていたオランダを通じて、日本に入ってきた西洋の学問や技術を研究した学問のことです。主にオランダ語の書物を翻訳することから始まり、医学、天文学、地理学、物理学、化学など、様々な分野に及びました。杉田玄白(すぎたげんぱく)らが翻訳した医学書『解体新書(かいたいしんしょ)』は特に有名で、日本の医学の発展に大きな影響を与えました。

江戸時代後期に、日本の古典(古事記や万葉集など)を研究し、仏教や儒教が伝わる前の日本古来の精神や文化を明らかにしようとした学問は何でしょう?

①蘭学

②国学

③陽明学

正解は『国学』

国学(こくがく)は、江戸時代中期から後期にかけて興った学問で、外国(特に中国)の影響を受ける前の、日本固有の精神や文化を明らかにしようとする研究です。賀茂真淵(かものまぶち)や本居宣長(もとおりのりなが)らが代表的な学者です。彼らは、『万葉集』や『古事記』などの日本の古典を深く研究し、古代の日本人の考え方や生き方を理想としました。国学の考え方は、幕末の尊王攘夷運動にも影響を与えました。

江戸幕府の財政難を立て直すために、8代将軍徳川吉宗が行った改革を何というでしょう?

①寛政の改革

②天保の改革

③享保の改革

正解は『享保の改革』

享保の改革(きょうほうのかいかく)は、江戸時代中期の1716年から1745年にかけて、第8代将軍・徳川吉宗(とくがわよしむね)によって行われた幕政改革です。財政再建を主な目的とし、質素倹約の奨励、新しい税として上米の制(あげまいのせい、大名に米を献上させる代わりに参勤交代の負担を軽減)の実施、新田開発の奨励、目安箱(めやすばこ、庶民の意見を聞くための投書箱)の設置、公事方御定書(くじかたおさだめがき、裁判の基準となる法律)の制定など、多方面にわたる改革を行いました。

江戸時代の後期、1837年に、元大阪町奉行所の役人で陽明学者の大塩平八郎が、貧しい人々を救うために起こした反乱を何というでしょう?

①島原の乱

②大塩平八郎の乱

③天明の打ちこわし

正解は『大塩平八郎の乱』

大塩平八郎の乱(おおしおへいはちろうのらん)は、1837年(天保8年)に、大阪で元与力(町奉行所の役人)であった陽明学者の大塩平八郎とその門弟たちが起こした武装蜂起です。当時、天保のききんによる米価の高騰で多くの人々が飢え苦しんでいましたが、大阪町奉行所が適切な対策をとらず、豪商たちが米を買い占めていることに憤慨した大塩が、「救民」の旗を掲げて立ち上がりました。反乱は一日で鎮圧されましたが、元幕府の役人が起こした反乱として、幕府や社会に大きな衝撃を与えました。

明治時代に、国民の政治参加や自由を求める「自由民権運動」の中心人物で、「民撰議院設立建白書」を政府に提出した土佐藩出身の政治家は誰でしょう?

①大久保利通

②西郷隆盛

③板垣退助

正解は『板垣退助』

板垣退助(いたがきたいすけ)は、土佐藩(現在の高知県)出身の政治家で、明治維新で活躍しましたが、征韓論(朝鮮に武力で開国を迫る考え)をめぐって政府を去った後、自由民権運動の指導者となりました。1874年に、後藤象二郎らと共に、国民が選んだ議員による議会(民撰議院)の設立を求める「民撰議院設立建白書」を政府に提出し、これが自由民権運動の始まりとなりました。彼は自由党を結成し、国民の政治参加の権利を求めて活動しました。

1877年に、西郷隆盛を中心とする鹿児島の士族たちが、明治政府に対して起こした最後の、そして最大の士族反乱を何というでしょう?

①西南戦争

②戊辰戦争

③佐賀の乱

正解は『西南戦争』

西南戦争(せいなんせんそう)は、1877年(明治10年)に、明治維新の功労者の一人である西郷隆盛(さいごうたかもり)を指導者として、鹿児島の士族(旧武士階級)たちが明治政府に対して起こした武力反乱です。明治政府の近代化政策によって特権を失った士族たちの不満が背景にありました。政府は徴兵令による国民軍を派遣し、約半年にわたる激しい戦いの末、反乱を鎮圧しました。これは日本国内における最後の本格的な内戦であり、これ以降、不満は言論による運動(自由民権運動など)へと向かうことになります。

1889年(明治22年)2月11日に発布された、日本の最初の近代的な憲法は何でしょう?

①日本国憲法

②大日本帝国憲法

③武家諸法度

正解は『大日本帝国憲法』

大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう、または明治憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に発布され、翌1890年に施行された日本の最初の近代的な憲法です。伊藤博文らが中心となり、主にドイツ(プロイセン)の憲法を参考に作られました。天皇が国の元首であり統治権を持つ(天皇主権)と定められ、国民は「臣民(しんみん)」として、法律の範囲内で権利が認められました。また、帝国議会(貴族院と衆議院)が開設されました。この憲法は、第二次世界大戦後の1947年に日本国憲法が施行されるまで続きました。

明治時代に、不平等条約を改正するために尽力し、1911年に関税自主権の完全な回復を達成した外務大臣は誰でしょう?

①陸奥宗光

②小村寿太郎

③井上馨

正解は『小村寿太郎』

小村寿太郎(こむらじゅたろう)は、明治時代の外交官・政治家です。日露戦争後のポーツマス条約交渉で日本の全権を務めたことでも知られています。彼の大きな功績の一つが、幕末に結ばれた不平等条約の改正です。外務大臣として交渉にあたり、1911年(明治44年)にアメリカとの間で日米通商航海条約を改正し、関税自主権(輸入品にかける関税率を自国で自由に決める権利)を完全に回復することに成功しました。これにより、日本は欧米列強と対等な国際的地位を確立しました。なお、治外法権(領事裁判権)の撤廃は、1894年に陸奥宗光外相が達成しています。

栃木県の足尾銅山から流出した鉱毒によって、渡良瀬川流域の農作物や住民の健康に深刻な被害が出た公害事件で、被害民の救済を訴え続けた政治家は誰でしょう?

①田中正造

②板垣退助

③大隈重信

正解は『田中正造』

田中正造(たなかしょうぞう)は、明治時代の政治家(衆議院議員)です。栃木県の足尾銅山(あしおどうざん)から排出された鉱毒が渡良瀬川(わたらせがわ)を汚染し、流域の農作物や漁業、住民の健康に甚大な被害をもたらした足尾鉱毒事件の解決に、生涯をかけて取り組みました。彼は議会で政府や経営者の責任を追及し、被害民の先頭に立って運動を展開しました。議員を辞職した後も、天皇への直訴(じきそ)を試みるなど、公害問題の深刻さを訴え続け、日本の公害闘争の先駆者とされています。

1925年(大正14年)に成立した、満25歳以上のすべての男子に選挙権を与えた法律は何でしょう?

①治安維持法

②普通選挙法

③大日本帝国憲法

正解は『普通選挙法』

普通選挙法(ふつうせんきょほう)は、1925年(大正14年)に制定された法律で、それまで納税額によって制限されていた選挙権を、財産に関係なく満25歳以上のすべての男子に拡大したものです。これにより、有権者の数は大幅に増加し、日本の民主主義(大正デモクラシー)の大きな成果とされました。ただし、女性にはまだ選挙権が認められませんでした。女性に選挙権が認められるのは、第二次世界大戦後のことです。

普通選挙法と同時に成立した、国の体制(天皇制)や私有財産制度を否定する運動を取り締まることを目的とした法律は何でしょう?

①国家総動員法

②治安維持法

③軍部大臣現役武官制

正解は『治安維持法』

治安維持法(ちあんいじほう)は、1925年(大正14年)に普通選挙法と同時に制定された法律です。表向きは共産主義運動を取り締まることを目的としていましたが、次第に拡大解釈され、政府の方針に反対する言論や思想、社会運動、宗教なども弾圧の対象となっていきました。多くの人々がこの法律によって逮捕・投獄され、思想・言論の自由が大きく制限されました。第二次世界大戦後の1945年に廃止されました。

1929年にアメリカで始まり、世界中に広がって経済に大打撃を与えた出来事を何というでしょう?

①第一次世界大戦

②世界恐慌

③石油危機(オイルショック)

正解は『世界恐慌』

世界恐慌(せかいきょうこう)は、1929年10月にニューヨークの株式市場の大暴落(暗黒の木曜日)をきっかけに始まった、世界規模の深刻な経済不況のことです。アメリカから始まった恐慌は、瞬く間にヨーロッパや日本など世界中に広がり、企業の倒産や失業者の急増、農産物価格の暴落などを引き起こしました。各国は、経済を立て直すためにブロック経済(自国と植民地などとの貿易を優先し、他国からの輸入品に高い関税をかける政策)などの対策をとりましたが、これが国際的な対立を深め、第二次世界大戦の一因ともなりました。

1931年に、日本の関東軍が中国東北部の満州で柳条湖付近の南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍の仕業として軍事行動を開始した事件を何というでしょう?

①盧溝橋事件

②満州事変

③二・二六事件

正解は『満州事変』

満州事変(まんしゅうじへん)は、1931年(昭和6年)9月18日に、日本の関東軍(満州に駐留していた日本陸軍部隊)が、自ら南満州鉄道の線路を爆破した柳条湖事件(りゅうじょうこじけん)をきっかけに、満州(現在の中国東北部)への侵略を開始した事件です。関東軍は日本の政府や軍中央の意向を無視して軍事行動を拡大し、翌年には満州全域を占領して、日本の傀儡国家(かいらいこっか、実質的に日本が支配する国)である「満州国」を建国しました。国際連盟はこの日本の行動を認めず、日本は国際連盟を脱退することになり、国際的に孤立を深めていきました。

1937年に北京郊外の盧溝橋での日中両軍の衝突をきっかけに始まった、日本と中国との間の全面的な戦争を何というでしょう?

①満州事変

②日中戦争

③太平洋戦争

正解は『日中戦争』

日中戦争(にっちゅうせんそう)は、1937年(昭和12年)7月7日の盧溝橋事件(ろこうきょうじけん)をきっかけに始まった、日本と中華民国との間の全面的な戦争です。当初、日本軍は短期決戦で勝利できると考えていましたが、中国国民の抗日意識は強く、戦線は中国全土に拡大し、戦争は長期化しました。この戦争は、泥沼化し、解決の糸口が見えないまま、後に太平洋戦争へとつながっていきます。

1941年12月8日(日本時間)、日本軍がハワイの真珠湾にあるアメリカ海軍基地を奇襲攻撃したことなどから始まった戦争を何というでしょう?

①日露戦争

②日中戦争

③太平洋戦争

正解は『太平洋戦争』

太平洋戦争(たいへいようせんそう)は、1941年12月8日の日本軍によるマレー半島上陸と真珠湾攻撃によって始まった、日本と、アメリカ・イギリス・オランダ・中国などの連合国との間の戦争です。当初は日本軍が優勢でしたが、ミッドウェー海戦などを境に戦局は逆転し、日本の敗色が濃くなっていきました。国内では国民生活が極度に統制され、多くの都市が空襲を受け、沖縄では地上戦が行われました。1945年8月に広島と長崎に原子爆弾が投下され、ソ連が参戦した後、日本はポツダム宣言を受け入れて降伏し、戦争は終わりました。

第二次世界大戦後、日本の政治や社会の民主化を指導した、連合国軍総司令部(GHQ)の最高司令官は誰でしょう?

①トルーマン

②マッカーサー

③チャーチル

正解は『マッカーサー』

ダグラス・マッカーサーは、アメリカ陸軍の元帥で、第二次世界大戦後の日本占領期(1945年~1952年)において、連合国軍総司令部(GHQ/SCAP)の最高司令官を務めました。彼は、日本の非軍事化と民主化を強力に推し進め、日本国憲法の制定、農地改革、財閥解体、労働改革、婦人解放、教育改革など、戦後日本の社会システムの基礎となる多くの改革を指導しました。厚木基地に降り立った際のサングラスとコーンパイプ姿は有名です。

1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された、現在の日本の憲法は何でしょう?

①大日本帝国憲法

②明治憲法

③日本国憲法

正解は『日本国憲法』

日本国憲法(にほんこくけんぽう)は、第二次世界大戦後の日本の新しい国のあり方を定めた、現在の日本の最高法規です。1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。大日本帝国憲法に代わるもので、GHQの草案をもとに作られました。主な基本原則として、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義(戦争の放棄)の三つを掲げています。この憲法のもとで、戦後の日本は平和国家として歩みを進めてきました。

日本国憲法の平和主義の中心となる条文で、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めているのは第何条でしょう?

①第1条(天皇の地位)

②第9条(戦争の放棄)

③第25条(生存権)

正解は『第9条(戦争の放棄)』

日本国憲法第9条は、平和主義の原則を具体的に定めた条文です。第1項で「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定め、第2項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定めています。この第9条は、日本の平和主義の根幹をなすものとして、国内外で広く知られています。

1973年に、第四次中東戦争をきっかけに、アラブの石油輸出国が石油価格を大幅に引き上げたことなどによって、世界経済が混乱した出来事を何というでしょう?

①世界恐慌

②高度経済成長

③石油危機(オイルショック)

正解は『石油危機(オイルショック)』

石油危機(せきゆきき)またはオイルショックは、1973年の秋に、第四次中東戦争をきっかけとして、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)加盟国が、イスラエル支援国に対する石油禁輸措置や、原油価格の大幅な引き上げを行ったことにより、世界経済に大きな混乱をもたらした出来事です。石油に大きく依存していた日本経済も深刻な打撃を受け、物価の急上昇(狂乱物価)やマイナス成長を経験し、高度経済成長時代の終わりを告げるきっかけとなりました。省エネルギー技術の開発などが進む契機にもなりました。

1980年代後半から1990年代初めにかけて、日本の地価や株価が異常に高騰した経済状態を何というでしょう?

①安定成長

②バブル経済

③デフレーション

正解は『バブル経済』

バブル経済は、1986年頃から1991年頃にかけて日本で発生した、実体経済(実際のモノやサービスの生産・取引)の成長をはるかに超えて、土地や株式などの資産価格が急激に上昇した状態のことです。「バブル」とは泡のことで、実体のないまま膨れ上がり、いずれはじけてしまう様子に例えられています。この時期、日本は空前の好景気に沸きましたが、1991年頃からバブルが崩壊し、その後、長期間にわたる経済の停滞(失われた10年、20年などと呼ばれる)を招くことになりました。

国際連合の活動の一つで、紛争地域の平和維持のために、各国の軍隊や警察、文民(民間人)などが協力して行う活動を何というでしょう?

①政府開発援助(ODA)

②平和維持活動(PKO)

③難民支援

正解は『平和維持活動(PKO)』

国連平和維持活動(こくれんへいわいじかつどう、Peacekeeping Operations、略称:PKO)は、紛争が発生した地域において、停戦の監視、兵力の引き離し、選挙の監視、治安維持、人道支援、復興支援などを行い、平和の維持や構築を助ける国際連合の活動です。活動には、参加国の同意、中立性、武器使用は自衛と任務遂行のため最小限に限る、などの原則があります。日本も1992年に国際平和協力法(PKO協力法)を制定し、カンボジアを皮切りに、各地のPKOに自衛隊や文民を派遣しています。

子どもが減り、高齢者の割合が増えている、現在の日本が抱える社会的な課題は何でしょう?

①情報化社会

②グローバル化

③少子高齢化

正解は『少子高齢化』

少子高齢化(しょうしこうれいか)は、出生率が低下して子供の数が減る「少子化」と、平均寿命が延びて65歳以上の高齢者の人口に占める割合が高くなる「高齢化」が同時に進行する現象です。現在の日本は、世界でも特に少子高齢化が急速に進んでいる国の一つです。少子高齢化が進むと、働く世代(生産年齢人口)が減って経済の活力が低下したり、年金や医療などの社会保障制度を支える負担が増大したり、地域社会の維持が困難になったりするなど、様々な課題が生じます。

憲法で保障されている基本的人権のうち、国や地方公共団体の政治に参加する権利(選挙権など)をまとめて何というでしょう?

①自由権

②社会権

③参政権

正解は『参政権』

参政権(さんせいけん)は、日本国憲法が保障する基本的人権の一つで、国民が主権者として国の政治や地方の政治に参加する権利のことです。具体的には、選挙で投票する権利(選挙権)、選挙に立候補する権利(被選挙権)、最高裁判所裁判官の国民審査権、憲法改正の国民投票権、地方自治に関する住民投票権などが含まれます。民主主義国家において、国民が政治に関わるための重要な権利です。

憲法で保障されている基本的人権のうち、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由などをまとめて何というでしょう?

①自由権

②社会権

③平等権

正解は『自由権』

自由権(じゆうけん)は、日本国憲法が保障する基本的人権の中心的なものの一つで、国家権力から干渉されずに、個人が自由に考え、行動する権利のことです。精神的な自由(思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由など)、身体的な自由(奴隷的拘束・苦役からの自由、令状なしに逮捕されない権利など)、経済活動の自由(居住・移転・職業選択の自由、財産権など)が含まれます。個人の尊厳を守るために不可欠な権利です。

憲法で保障されている基本的人権のうち、人間らしい生活を送る権利(生存権)、教育を受ける権利、勤労の権利などをまとめて何というでしょう?

①自由権

②社会権

③平等権

正解は『社会権』

社会権(しゃかいけん)は、日本国憲法が保障する基本的人権の一つで、すべての国民が人間らしい最低限度の生活(文化的で健康的な生活)を送ることを国に要求できる権利のことです。20世紀に入ってから、資本主義の発展に伴う貧富の差や失業などの社会問題に対応するために、国家が国民の生活に積極的に関与すべきであるという考えから生まれた権利です。具体的には、生存権(憲法第25条)、教育を受ける権利(第26条)、勤労の権利(第27条)、労働基本権(団結権・団体交渉権・団体行動権、第28条)などがあります。

すべての国民は法の下で差別されず、平等に扱われなければならないとする、憲法で保障された権利は何でしょう?

①自由権

②社会権

③平等権

正解は『平等権』

平等権(びょうどうけん)は、日本国憲法第14条で保障されている基本的人権の一つで、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(家柄)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められています。これは、すべての人が個人として尊重され、不合理な差別を受けることなく、等しく扱われるべきであるという、民主主義と人権保障の基本的な原則を示しています。

国の法律を作る(立法)権限を持っているのは、三権のうちどの機関でしょう?

①国会(立法権)

②内閣(行政権)

③裁判所(司法権)

正解は『国会(立法権)』

立法権(りっぽうけん)は、社会のルールである法律を制定する権限のことです。日本の三権分立の仕組みでは、この立法権は国会が担当しています。国会は、国民から選挙で選ばれた代表者(国会議員)で構成され、「国権の最高機関」であり、「国の唯一の立法機関」と憲法で定められています。国会で成立した法律に基づいて、内閣が政治を行い(行政権)、裁判所が争いを解決します(司法権)。

法律に基づいて、実際に国の政治を進めていく(行政)権限を持っているのは、三権のうちどの機関でしょう?

①国会(立法権)

②内閣(行政権)

③裁判所(司法権)

正解は『内閣(行政権)』

行政権(ぎょうせいけん)は、国会で定められた法律や予算に従って、実際に国の政治を行い、国民の生活に関わる様々なサービスを提供する権限のことです。日本の三権分立の仕組みでは、この行政権は内閣が担当しています。内閣は、国会が指名した内閣総理大臣と、その総理大臣が任命した国務大臣で構成され、外交、防衛、経済、福祉など、国の幅広い分野の政策を実行する責任を負っています。

法律に基づいて、争いごとを解決したり、犯罪を裁いたりする(司法)権限を持っているのは、三権のうちどの機関でしょう?

①国会(立法権)

②内閣(行政権)

③裁判所(司法権)

正解は『裁判所(司法権)』

司法権(しほうけん)は、具体的な争いごと(訴訟)に対して、法を解釈し適用することによって、最終的な判断を下す権限のことです。日本の三権分立の仕組みでは、この司法権は裁判所が担当しています。裁判所は、民事裁判(個人間の争いなど)、刑事裁判(犯罪の有無や刑罰を決定)、行政裁判(国や地方公共団体との争い)などを通じて、法に基づいた紛争解決を行い、国民の権利を守る役割を果たしています。裁判の公正さを保つため、他の権力からの独立性が保障されています。

日本の選挙制度で、一つの選挙区から一人の議員を選ぶ方式を何というでしょう?

①比例代表制

②大選挙区制

③小選挙区制

正解は『小選挙区制』

小選挙区制(しょうせんきょくせい)は、選挙区(選挙が行われる地域区分)を比較的小さく区切り、それぞれの選挙区から最も多くの票を得た候補者一人のみを選ぶ選挙方式です。現在の日本の衆議院議員総選挙では、この小選挙区制と、政党の得票数に応じて議席を配分する比例代表制が組み合わせて(小選挙区比例代表並立制)行われています。小選挙区制は、政権交代が起こりやすく、政治が安定しやすいという長所がある一方、候補者一人のみが当選するため、多くの票が当選に結びつかない「死票」が多くなるという短所もあります。

日本の選挙制度で、各政党の総得票数に応じて、議席数を配分する方式を何というでしょう?

①小選挙区制

②比例代表制

③多数代表制

正解は『比例代表制』

比例代表制(ひれいだいひょうせい)は、選挙全体での各政党の得票率に応じて、それぞれの政党に議席を配分する選挙方式です。有権者は主に政党名(または候補者名簿)を書いて投票します。この方式は、小選挙区制と比べて、得票数が少ない小さな政党でも議席を獲得しやすく、様々な国民の意見を議会に反映させやすい(死票が少ない)という長所があります。一方、多くの政党が議席を持つことになり、政権が不安定になりやすいという短所も指摘されます。日本の衆議院と参議院の選挙で採用されています。

都道府県や市町村が行う、地域住民の生活に身近な政治のことを何というでしょう?

①国の政治(国政)

②地方自治(地方政治)

③国際政治

正解は『地方自治(地方政治)』

地方自治(ちほうじち)または地方政治(ちほうせいじ)は、都道府県や市町村といった地方公共団体が、その地域の住民の意思に基づいて、地域の課題を自主的に解決していく活動のことです。道路や学校、水道、ゴミ処理、福祉サービスなど、私たちの日常生活に密接に関わることが多く扱われます。地方自治は、住民が選挙で首長(知事や市長など)や地方議員を選び、地域の運営に参加する、「民主主義の学校」とも呼ばれる重要な仕組みです。憲法でも地方自治の原則が保障されています。

地方公共団体の議決機関(条例や予算を決める)は何でしょう?

①地方裁判所

②都道府県庁・市役所

③地方議会(都道府県議会・市町村議会)

正解は『地方議会(都道府県議会・市町村議会)』

地方議会(ちほうぎかい)は、都道府県や市町村などの地方公共団体に設置される議決機関です。住民から選挙で選ばれた地方議員で構成され、地域の法律にあたる条例を制定したり、地域の予算を審議して決定したり、首長(知事や市長など)が行う行政を監視したりする役割を担っています。都道府県の議会を都道府県議会、市町村の議会を市町村議会といいます。

地方公共団体の執行機関(条例や予算に基づいて実際の仕事を行う)の長は誰でしょう?

①地方議会議員

②教育委員会委員長

③首長(都道府県知事・市町村長)

正解は『首長(都道府県知事・市町村長)』

首長(しゅちょう)は、都道府県や市町村などの地方公共団体の行政を担当する執行機関の長です。住民による直接選挙で選ばれます。都道府県の首長を知事(ちじ)、市町村の首長を市長(しちょう)、町長(ちょうちょう)、村長(そんちょう)といいます。首長は、地方議会で決められた条例や予算に基づいて、地域の様々な行政サービスを実施する責任者であり、職員を指揮監督し、議会に議案を提出するなどの権限を持っています。

地方自治において、住民が条例の制定や改正、廃止などを、一定数以上の署名を集めて直接請求できる権利を何というでしょう?

①国民投票

②住民投票(直接請求)

③リコール

正解は『住民投票(直接請求)』

直接請求(ちょくせつせいきゅう)は、地方自治において、住民が一定数以上の署名を集めることで、条例の制定・改廃、監査の実施、議会の解散、首長や議員の解職(リコール)などを、議会や選挙管理委員会などに直接要求できる制度です。これは、間接民主制を補うものとして、住民が直接政治に参加する重要な手段の一つです。住民投票は、特定の重要な政策について、住民の賛否を直接問う制度で、直接請求の一環として行われることもあります。

国際連合(国連)の本部は、どこの都市にあるでしょう?

①パリ(フランス)

②ジュネーブ(スイス)

③ニューヨーク(アメリカ)

正解は『ニューヨーク(アメリカ)』

国際連合(国連)の本部は、アメリカ合衆国のニューヨーク市にあります。マンハッタン島にある本部ビル群には、総会議場、安全保障理事会議場、事務局など、国連の主要な機関が集まっています。ただし、国連の専門機関や地域事務所などは、スイスのジュネーブ、オーストリアのウィーン、ケニアのナイロビなど、世界各地に置かれています。

国際連合の機関の一つで、子どもたちの権利を守り、健やかな成長を支援するために活動しているのは何でしょう?

①WHO(世界保健機関)

②UNESCO(国連教育科学文化機関)

③UNICEF(国連児童基金)

正解は『UNICEF(国連児童基金)』

UNICEF(ユニセフ、国連児童基金)は、すべての子どもたちの権利が守られ、健やかに成長できるよう、世界190以上の国と地域で活動している国連の機関です。保健、栄養、水と衛生、教育、暴力や搾取からの保護など、様々な分野で子どもたちへの支援を行っています。特に、厳しい状況にある子どもたちへの支援に力を入れており、その活動資金は、主に各国政府からの任意拠出金や、ユニセフ協会(国内委員会)を通じた民間からの募金によって支えられています。

国際連合の機関の一つで、世界遺産の登録や、教育・科学・文化の国際協力を進めているのは何でしょう?

①WHO(世界保健機関)

②UNESCO(国連教育科学文化機関)

③UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)

正解は『UNESCO(国連教育科学文化機関)』

UNESCO(ユネスコ、国連教育科学文化機関)は、教育、科学、文化、コミュニケーションの分野における国際協力を通じて、世界の平和と安全に貢献することを目的とした国連の専門機関です。文化遺産や自然遺産を保護するための世界遺産条約の運用、識字率向上のための教育支援、科学技術の普及、文化多様性の保護、報道の自由の促進など、幅広い活動を行っています。本部はフランスのパリにあります。

政府や国際機関とは別に、利益を目的とせず、市民が主体となって社会的な課題(環境保護、人権擁護、国際協力など)に取り組む民間の組織を何というでしょう?

①企業

②NGO(非政府組織) / NPO(非営利組織)

③政党

正解は『NGO(非政府組織) / NPO(非営利組織)』

NGO(Non-Governmental Organization、非政府組織)やNPO(Non-Profit Organization、非営利組織)は、政府からの独立性を保ち、利益を追求するのではなく、社会的な使命(環境保護、人権擁護、貧困削減、災害支援、国際協力など)の達成を目指して活動する民間の組織です。NGOは国際的な活動を行う団体を指すことが多く、NPOは国内の活動を含むより広い意味で使われることが多いですが、重なる部分も大きいです。市民社会の重要な担い手として、様々な分野で活躍しています。

物やサービス、情報、人、お金などが、国境を越えて自由に行き来し、世界全体が一体化していく動きを何というでしょう?

①ブロック経済

②グローバル化(グローバリゼーション)

③鎖国

正解は『グローバル化(グローバリゼーション)』

グローバル化(グローバリゼーション)は、交通や情報通信技術の発達などにより、ヒト・モノ・カネ・情報などが国境を越えて、地球規模で移動・交流し、世界の一体化が進む現象のことです。経済面では、多国籍企業の活動拡大や貿易・投資の自由化が進み、文化面では、様々な国の文化が交流し影響し合っています。グローバル化は、経済成長や国際協力の促進などのメリットがある一方、国家間の格差拡大、文化の画一化、地球環境問題の深刻化などの課題も指摘されています。

コンピューターやインターネットなどの情報通信技術(ICT)が社会の隅々まで普及し、私たちの生活や経済活動に大きな影響を与えている社会を何というでしょう?

①工業社会

②農耕社会

③情報化社会(情報社会)

正解は『情報化社会(情報社会)』

情報化社会(じょうほうかしゃかい)または情報社会とは、コンピューターやインターネット、スマートフォンなどの情報通信技術(ICT)が高度に発達・普及し、情報の生産、流通、消費が社会や経済の中心的な役割を担うようになった社会のことです。私たちは、インターネットを通じて瞬時に世界中の情報を手に入れたり、離れた場所にいる人とコミュニケーションをとったり、オンラインで買い物をしたりすることが可能になりました。便利な反面、情報格差(デジタルデバイド)、プライバシー保護、情報セキュリティなどの新たな課題も生まれています。

再生可能エネルギーの一つで、太陽の光エネルギーを直接電気に変える発電方法は何でしょう?

①火力発電

②原子力発電

③太陽光発電

正解は『太陽光発電』

太陽光発電(たいようこうはつでん)は、太陽電池と呼ばれる装置を使って、太陽の光エネルギーを直接電気エネルギーに変換する発電方式です。発電時に二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを排出しないクリーンなエネルギーであり、太陽光がある場所ならどこでも設置できるため、近年、地球温暖化対策やエネルギー源の多様化の観点から、導入が世界的に進んでいます。天候によって発電量が左右されるなどの課題もあります。

鎌倉幕府が、御家人たちの領地争いや権利を守るために定めた、日本で最初の武家法(武士のための法律)は何でしょう?

①律令

②御成敗式目(貞永式目)

③武家諸法度

正解は『御成敗式目(貞永式目)』

御成敗式目(ごせいばいしきもく)または貞永式目(じょうえいしきもく)は、1232年(貞永元年)に、鎌倉幕府の第3代執権・北条泰時(ほうじょうやすとき)が中心となって制定した、日本で最初の体系的な武家法です。それまでの武士社会の慣習(道理)や、源頼朝以来の先例に基づいて、御家人同士の領地争いや相続、守護・地頭の任務などに関する裁判の基準を、全51か条で具体的に定めました。これにより、公平な裁判が行われるようになり、幕府の支配体制を安定させる上で重要な役割を果たしました。

室町時代に、明(当時の中国)との間で行われた、正式な貿易船であることを証明する「勘合」という割符(証明書)を使った貿易を何というでしょう?

①南蛮貿易

②朱印船貿易

③勘合貿易(日明貿易)

正解は『勘合貿易(日明貿易)』

勘合貿易(かんごうぼうえき)または日明貿易(にちみんぼうえき)は、室町時代の三代将軍・足利義満が始めた、明(当時の中国)との間の公式な貿易です。当時、東アジアの海では倭寇(わこう)と呼ばれる海賊が活動していたため、明は正式な貿易相手を制限していました。そこで、明が発行した「勘合符」という割符(二つに割った証明書の一方)を持参した船だけを正式な貿易船と認め、貿易を行いました。日本は銅や硫黄、刀剣などを輸出し、明からは銅銭や生糸、絹織物、陶磁器などを輸入しました。

江戸時代、長崎の出島での貿易が許されていたヨーロッパの国はどこでしょう?

①ポルトガル

②スペイン

③オランダ

正解は『オランダ』

江戸幕府は鎖国政策をとりましたが、完全に国を閉ざしたわけではありませんでした。キリスト教の布教を行わないという条件で、オランダとは長崎の出島(でじま)という扇形の人工島で貿易を続けることを許可しました。オランダを通じて、ヨーロッパの文物や情報(蘭学)が日本にもたらされ続けました。その他、中国(清)、朝鮮、琉球王国とは、それぞれ決められた場所やルートで交易や外交を行っていました。

江戸時代に整備された、江戸(東京)と各地を結ぶ主要な五つの街道(東海道、中山道など)を総称して何というでしょう?

①シルクロード

②五街道

③おくのほそ道

正解は『五街道』

五街道(ごかいどう)は、江戸幕府が重要視し、直接管理・整備した五つの主要な陸上交通路のことです。具体的には、江戸日本橋を起点とする東海道(とうかいどう)、中山道(なかせんどう、中仙道とも書く)、甲州街道(こうしゅうかいどう)、日光街道(にっこうかいどう)、奥州街道(おうしゅうかいどう)の五つを指します。これらの街道には、宿場(しゅくば)が置かれ、大名の参勤交代や、役人、商人、旅人など、多くの人々が往来し、物資の輸送路としても重要な役割を果たしました。

江戸時代後期の化政文化を代表する浮世絵師で、「富嶽三十六景」などの風景画で有名なのは誰でしょう?

①葛飾北斎

②歌川広重

③東洲斎写楽

正解は『葛飾北斎』

葛飾北斎(かつしかほくさい)は、江戸時代後期の化政文化(かせいぶんか、19世紀初頭ごろ栄えた江戸町人文化)を代表する浮世絵師です。風景画、美人画、役者絵、花鳥画、漫画(『北斎漫画』)など、幅広いジャンルで数多くの傑作を残しました。特に、様々な場所から見た富士山を描いた「富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)」(実際には46図ある)は、大胆な構図と色彩で非常に有名で、ゴッホなどヨーロッパの印象派の画家たちにも大きな影響を与えました。

江戸時代後期の化政文化を代表する浮世絵師で、「東海道五十三次」などの風景画で有名なのは誰でしょう?

①葛飾北斎

②歌川広重

③喜多川歌麿

正解は『歌川広重』

歌川広重(うたがわひろしげ、初代)は、葛飾北斎と並び称される、江戸時代後期の化政文化を代表する浮世絵師です。特に風景画を得意とし、叙情的な作風で人気を集めました。代表作である「東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)」は、江戸の日本橋から京都の三条大橋までの東海道の53の宿場と起終点を描いたシリーズで、当時の旅の様子や各地の風景を生き生きと伝えています。彼の作品もまた、海外で高く評価されました。

1867年、江戸幕府の第15代将軍・徳川慶喜が、政権を朝廷(天皇)に返上した出来事を何というでしょう?

①廃藩置県

②王政復古の大号令

③大政奉還

正解は『大政奉還』

大政奉還(たいせいほうかん)は、1867年(慶応3年)10月に、江戸幕府の第15代将軍・徳川慶喜(とくがわよしのぶ)が、政権(大政)を朝廷(天皇)に返上することを申し出た出来事です。幕末、薩摩藩や長州藩などの倒幕運動が高まる中で、土佐藩の提案を受け入れたもので、これにより約260年間続いた江戸幕府は形式上終わりを告げました。慶喜は、政権を返上した後も、新しい政治体制の中で徳川家が実権を維持することを目指しましたが、倒幕派はこれを認めず、武力による幕府の打倒(戊辰戦争)へと進むことになります。

明治時代の初め、西洋の文化や生活様式が急速に入ってきて、人々の暮らしが大きく変化した風潮を何というでしょう?

①殖産興業

②富国強兵

③文明開化

正解は『文明開化』

文明開化(ぶんめいかいか)は、明治時代の初め頃に、政府の奨励もあって、西洋の学問、技術、思想、制度、生活様式などが急速に日本に導入され、社会や文化が大きく変化した現象や風潮のことです。洋服の着用、牛肉を食べること(牛鍋)、レンガ造りの建物、ガス灯、人力車、鉄道の開通、太陽暦の採用、散髪(断髪令)などがその例です。「ざんぎり頭を叩いてみれば、文明開化の音がする」という歌も流行しました。

明治政府が、国民から税を確実に徴収するために、土地の所有者を確定して地価(土地の値段)を定め、その地価に基づいて現金で税(地租)を納めさせるようにした改革を何というでしょう?

①廃藩置県

②学制

③地租改正

正解は『地租改正』

地租改正(ちそかいせい)は、明治政府が1873年(明治6年)から実施した税制改革です。それまでの複雑だった年貢(米で納める)制度を改め、(1)土地の所有者を法的に確定し、(2)土地の価格(地価)を定め、(3)その地価の一定割合(当初は3%)を、(4)土地の所有者が現金で納める、という新しい税(地租)の仕組みを作りました。これにより、政府は豊作・凶作に関わらず安定した税収を得ることができるようになりましたが、農民にとっては負担が重くなる場合もあり、各地で反対一揆も起こりました。

1890年(明治23年)に、大日本帝国憲法に基づいて開設された、日本の最初の国会(議会)を何というでしょう?

①枢密院

②帝国議会

③元老院

正解は『帝国議会』

帝国議会(ていこくぎかい)は、1890年(明治23年)11月29日に、大日本帝国憲法の施行に伴って開設された日本の立法機関です。皇族や華族、勅任議員(天皇が任命した議員)で構成される貴族院(きぞくいん)と、選挙で選ばれた議員で構成される衆議院(しゅうぎいん)の二院制をとっていました。法律の制定や予算の承認などを行いましたが、憲法上、天皇の権限が強く、議会の権限は制限されていました。第二次世界大戦後の日本国憲法の施行により、現在の国会に変わりました。

日露戦争の講和条約であるポーツマス条約の内容に不満を持った人々が、東京で起こした暴動事件を何というでしょう?

①米騒動

②日比谷焼打事件

③二・二六事件

正解は『日比谷焼打事件』

日比谷焼打事件(ひびややきうちじけん)は、1905年(明治38年)9月5日に、日露戦争の講和条約であるポーツマス条約の内容(特に賠償金が得られなかったことなど)に反対する民衆が、東京の日比谷公園で開かれた講和反対国民大会をきっかけに暴徒化し、内務大臣官邸、交番、路面電車などを襲撃・放火した事件です。政府は戒厳令を布告して鎮圧しました。この事件は、戦争に多くの犠牲を払った国民の不満が爆発したものであり、当時の政府や社会に大きな衝撃を与えました。

第一次世界大戦中、日本が中国に対して要求した、山東省のドイツ権益の継承や、南満州・東部内蒙古における日本の権益拡大などを内容とするものは何でしょう?

①二十一か条の要求

②石井・ランシング協定

③シベリア出兵

正解は『二十一か条の要求』

二十一か条の要求(にじゅういっかじょうのようきゅう)は、第一次世界大戦中の1915年(大正4年)に、大隈重信内閣が、当時の中華民国(袁世凱政府)に対して行った一連の要求です。内容は、山東省におけるドイツの権益を日本が引き継ぐこと、南満州および東部内蒙古における日本の権益(旅順・大連の租借期限延長など)を拡大すること、日本人顧問の雇用など、中国の主権を侵害するような項目も含まれていました。この要求は中国国民の激しい反発を招き、日本の対中イメージを悪化させる原因となりました。

1918年(大正7年)に、米の価格が急騰したこと(シベリア出兵を見込んだ米の買い占めなどが原因)に抗議して、富山県の漁村の主婦たちが起こした行動がきっかけで全国に広がった騒動を何というでしょう?

①大逆事件

②米騒動

③関東大震災

正解は『米騒動』

米騒動(こめそうどう)は、1918年(大正7年)の夏、第一次世界大戦による好景気やシベリア出兵の影響などで米の価格が異常に高騰したことを受けて、全国各地で発生した民衆暴動です。富山県魚津町の主婦たちによる米の積み出し反対運動(越中女一揆)をきっかけに、抗議行動は瞬く間に全国に広がり、米屋や富裕層の家などが襲撃されました。この騒動の責任をとって、寺内正毅内閣は総辞職し、初めて本格的な政党内閣である原敬内閣が成立するきっかけとなりました。

1932年に、海軍の青年将校らが首相官邸などを襲撃し、犬養毅首相を暗殺した事件を何というでしょう?

①二・二六事件

②血盟団事件

③五・一五事件

正解は『五・一五事件』

五・一五事件(ごいちごじけん)は、1932年(昭和7年)5月15日に、海軍の青年将校らを中心とするグループが、首相官邸や警視庁などを襲撃したクーデター未遂事件です。この事件で、首相官邸にいた犬養毅(いぬかいつよし)首相が「話せばわかる」と言ったものの、将校らに射殺されました。彼らは、政党政治の腐敗や財閥の横暴、農村の窮状などを批判し、国家改造を訴えていました。この事件により、日本の政党内閣の時代は事実上終わりを告げ、軍部の政治的発言力が一層強まることになりました。

1936年に、陸軍の皇道派の青年将校らが、「昭和維新」を掲げて約1500人の兵を率いて起こしたクーデター未遂事件を何というでしょう?

①満州事変

②五・一五事件

③二・二六事件

正解は『二・二六事件』

二・二六事件(ににろくじけん)は、1936年(昭和11年)2月26日に、陸軍の皇道派(こうどうは)と呼ばれる一部の青年将校たちが、天皇中心の国家改造(昭和維新)を目指して、約1500人の下士官・兵を率いて起こした大規模なクーデター未遂事件です。彼らは、首相官邸、警視庁、陸軍省などを襲撃し、高橋是清大蔵大臣、斎藤実内大臣らを殺害しました。しかし、昭和天皇の強い意向もあり、反乱は数日間で鎮圧され、首謀者らは処罰されました。この事件後、軍部(特に統制派)の政治的影響力は決定的に強まり、日本は軍国主義への道をさらに進むことになります。

日中戦争が長期化する中で、1938年に制定された、戦争遂行のために国のすべての人的・物的資源を政府が統制・運用できるようにした法律は何でしょう?

①治安維持法

②国家総動員法

③軍部大臣現役武官制

正解は『国家総動員法』

国家総動員法(こっかそうどういんほう)は、日中戦争が長期化・泥沼化する中で、1938年(昭和13年)に制定された法律です。この法律は、戦争を遂行するために、政府が必要と判断すれば、議会の承認なしに勅令(天皇の命令)によって、国民の徴用(強制的な労働)、物資の統制(生産、配給、価格など)、企業の管理、言論・出版の制限など、国のあらゆる人的・物的資源を戦争目的のために動員・統制できる広範な権限を政府に与えるものでした。これにより、国民生活は厳しく統制され、戦争遂行体制が強化されました。

太平洋戦争末期の1945年3月から6月にかけて、沖縄本島で日米両軍の間で行われた激しい地上戦を何というでしょう?

①ミッドウェー海戦

②ガダルカナル島の戦い

③沖縄戦

正解は『沖縄戦』

沖縄戦(おきなわせん)は、太平洋戦争末期の1945年3月末から約3か月間にわたって、沖縄本島とその周辺の島々で繰り広げられた、日本軍とアメリカ軍を中心とする連合国軍との間の大規模な地上戦です。日本国内で唯一の住民を巻き込んだ激しい地上戦となり、日本側の死者は軍人・軍属だけでなく、一般住民も多数含まれ、沖縄県民の約4人に1人にあたる十数万人が犠牲になったと言われています。「鉄の暴風」と呼ばれるほどの激しい砲爆撃が加えられ、多くの悲劇を生みました。

1945年8月、日本が降伏を受け入れることを決定する際に受諾した、連合国が日本に対して無条件降伏などを求めた宣言を何というでしょう?

①カイロ宣言

②ヤルタ協定

③ポツダム宣言

正解は『ポツダム宣言』

ポツダム宣言(ポツダムせんげん)は、第二次世界大戦末期の1945年7月26日に、アメリカ、イギリス、中国(後にソ連も参加)の首脳が、ドイツのポツダム(ベルリン郊外)で会談し、日本に対して発した降伏勧告の共同宣言です。主な内容は、日本の軍国主義の除去、日本軍の無条件降伏、日本の領土の限定、戦争犯罪人の処罰、民主主義の確立、基本的人権の尊重などを求めるものでした。日本政府は当初これを黙殺しましたが、広島・長崎への原子爆弾投下とソ連の対日参戦を受けて、最終的に1945年8月14日にこの宣言を受諾し、翌15日に終戦を迎えました。

第二次世界大戦後、戦争指導者などを裁くために、連合国が東京で行った裁判を何というでしょう?

①ニュルンベルク裁判

②極東国際軍事裁判(東京裁判)

③ハーグ国際司法裁判所

正解は『極東国際軍事裁判(東京裁判)』

極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん)、通称「東京裁判」は、第二次世界大戦後、連合国が、日本の戦争指導者たちを「平和に対する罪」「人道に対する罪」「通例の戦争犯罪」などの容疑で裁くために、1946年から1948年にかけて東京の市ヶ谷(旧陸軍士官学校講堂)で行った国際軍事裁判です。東条英機元首相ら28名がA級戦犯として起訴され、うち7名に死刑、16名に終身禁固刑などの判決が下されました。この裁判の評価については、様々な議論があります。

戦後のGHQによる改革の一つで、三井、三菱、住友、安田などの巨大な同族支配企業グループを解体した政策を何というでしょう?

①農地改革

②労働改革

③財閥解体

正解は『財閥解体』

財閥解体(ざいばつかいたい)は、第二次世界大戦後の日本の占領期に、GHQの指令に基づいて行われた経済民主化政策の一つです。戦前の日本経済を支配し、軍国主義を支えたとされる三井、三菱、住友、安田などの同族支配による巨大な企業グループ(財閥)を対象に、持株会社(財閥本社)を解散させ、株式を分散させ、財閥家族の支配力を排除しました。これにより、戦後の日本の経済構造は大きく変化し、競争的な市場経済の発展を促すことになりました。

戦後のGHQによる改革の一つで、労働組合の結成を奨励し、労働者の権利(団結権、団体交渉権、団体行動権)を保障した法律の制定などを含む改革を何というでしょう?

①教育改革

②労働改革

③婦人解放

正解は『労働改革』

労働改革(ろうどうかいかく)は、第二次世界大戦後の日本の占領期に、GHQの指導のもとで行われた民主化政策の一つです。労働者の地位向上と権利保護を目的とし、労働組合の結成を奨励する労働組合法(1945年制定、1949年改正)、労働条件の最低基準を定める労働基準法(1947年)、労使間の紛争を調整する労働関係調整法(1946年)の、いわゆる「労働三法」が制定されました。これにより、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)が保障され、労働運動が活発になりました。

1956年に、日本がソ連との国交を回復し、国連加盟への道を開いた宣言は何でしょう?

①サンフランシスコ平和条約

②日米安全保障条約

③日ソ共同宣言

正解は『日ソ共同宣言』

日ソ共同宣言(にっそきょうどうせんげん)は、1956年10月に、日本の鳩山一郎首相とソ連のブルガーニン首相がモスクワで署名した共同宣言です。これにより、第二次世界大戦以来続いていた日本とソビエト連邦との戦争状態が正式に終結し、両国間の国交が回復しました。また、ソ連は日本の国際連合加盟を支持することを約束し、これを受けて日本は同年12月に国連への加盟を果たしました。ただし、北方領土問題については解決に至らず、「平和条約締結後に歯舞群島と色丹島を引き渡す」と記されるにとどまり、現在に至るまでの課題として残っています。

1964年に、アジアで初めて開催されたオリンピック大会は、どの都市で行われたでしょう?

①ソウル

②北京

③東京

正解は『東京』

1964年の夏季オリンピックは、日本の首都である東京で開催されました。これはアジアで初めて開催されたオリンピックであり、戦後復興を成し遂げ、高度経済成長期の日本の姿を世界に示す象徴的なイベントとなりました。この大会に合わせて、東海道新幹線や首都高速道路などが整備され、日本のインフラ整備が大きく進みました。開会式でのブルーインパルスによる五輪マークの描画や、最終聖火ランナーを務めた坂井義則さん(広島原爆投下の日に生まれた)などが記憶に残っています。

国の予算案や法律案などを、内閣が会議を開いて決定することを何というでしょう?

①国会審議

②閣議決定

③最高裁判決

正解は『閣議決定』

閣議(かくぎ)は、内閣総理大臣とすべての国務大臣が出席して、国の重要な政策や方針について話し合い、決定する会議のことです。閣議で決定された事項を閣議決定といいます。法律案や予算案を国会に提出すること、条約を結ぶこと、政令(内閣が出す命令)を制定すること、重要な人事などが閣議で決定されます。閣議は全員一致が原則とされており、決定された事項については、すべての国務大臣が連帯して責任を負うことになります。

裁判には、第一審、第二審、第三審と、原則として三回まで裁判を受けることができる制度があります。これを何というでしょう?

①三権分立

②三審制

③裁判員制度

正解は『三審制』

三審制(さんしんせい)は、一つの事件について、原則として三段階の裁判所(例:地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所)で審理を受けることができる制度です。これは、裁判を慎重に行い、誤った判決を防ぎ、国民の権利をより確実に保障するために設けられています。第一審の判決に不服がある当事者は、上級の裁判所に控訴(こうそ)することができ、さらに第二審の判決に不服がある場合は、最高裁判所に上告(じょうこく)することができます(上告できる理由には制限があります)。

重大な刑事事件の第一審(地方裁判所)において、国民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加し、有罪・無罪や刑の内容を決める制度を何というでしょう?

①陪審制

②参審制

③裁判員制度

正解は『裁判員制度』

裁判員制度(さいばんいんせいど)は、殺人罪などの重大な刑事事件の第一審(地方裁判所で行われる最初の裁判)において、選挙権を持つ国民の中からくじで選ばれた裁判員(原則6名)が、職業裁判官(原則3名)と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかを判断する制度です。2009年から始まりました。国民が司法に参加することで、裁判に国民の感覚を反映させ、司法への理解と信頼を深めることを目的としています。

現在の日本の選挙で、投票できるのは満何歳以上の日本国民でしょう?

①満18歳

②満20歳

③満25歳

正解は『満18歳』

現在の日本の選挙権年齢は、満18歳以上です。2015年に公職選挙法が改正され、それまでの満20歳以上から引き下げられました。これにより、高校生の一部を含む18歳と19歳の若者も、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、地方選挙(都道府県知事・議員、市町村長・議員)などで投票できるようになりました。若い世代の政治への関心を高め、その意見を政治に反映させることが期待されています。

鎌倉時代、御家人が幕府のために命がけで戦ったにもかかわらず、元寇の後に十分な恩賞(領地など)を得られなかったことから、生活に困る御家人が増えました。幕府がこうした御家人を救うために出した借金帳消しなどの命令を何というでしょう?

①班田収授法

②徳政令(永仁の徳政令)

③株仲間解散令

正解は『徳政令(永仁の徳政令)』

徳政令(とくせいれい)は、主に鎌倉時代や室町時代に、幕府や朝廷が、御家人や庶民の借金を帳消しにしたり、売ったり質に入れたりした土地を取り戻せるようにしたりした法令のことです。特に、元寇の戦費負担や恩賞不足で困窮した御家人を救済するために1297年に出された「永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)」が有名です。しかし、一時的な救済にはなっても、かえって金融が混乱したり、御家人がお金を借りにくくなったりするなどの問題も生じ、幕府の信用を低下させる一因ともなりました。

室町時代に観阿弥・世阿弥親子によって大成された、面(おもて)をつけて演じられる歌舞劇を何というでしょう?

①歌舞伎

②能(能楽)

③文楽

正解は『能(能楽)』

能(のう)または能楽(のうがく)は、日本の伝統的な舞台芸術の一つで、室町時代に観阿弥(かんあみ)と息子の世阿弥(ぜあみ)によって、猿楽(さるがく)や田楽(でんがく)などをもとに大成されました。演者は「シテ」と呼ばれる主役を中心に、能面(のうめん)をつけ、美しい装束を身にまとい、謡(うたい)と呼ばれる歌と、囃子(はやし、笛・小鼓・大鼓・太鼓)の演奏に合わせて、物語を舞によって表現します。武家社会で特に保護され、発展しました。能の合間に演じられる喜劇が狂言(きょうげん)です。

室町時代の東山文化を代表する画家で、墨の濃淡だけで自然や人物を表現する水墨画(すいぼくが)で有名な人物は誰でしょう?

①狩野永徳

②雪舟

③俵屋宗達

正解は『雪舟』

雪舟(せっしゅう)は、室町時代(15世紀)に活躍した禅僧であり、水墨画家です。明(中国)に渡って本場の水墨画を学び、帰国後、日本の自然や風土を取り入れた独自の力強い画風を確立しました。墨の濃淡や線の強弱だけで、自然の雄大さや厳しさを表現する彼の作品は、後の日本の絵画に大きな影響を与えました。代表作に「秋冬山水図(しゅうとうさんすいず)」や「天橋立図(あまのはしだてず)」などがあります。

戦国時代、自分の領地を豊かにし、家臣や領民を統制するために、戦国大名が独自に定めた法律を何というでしょう?(復習・別の言い方)

①家訓

②分国法

③御触書

正解は『分国法』

分国法(ぶんこくほう)は、戦国時代を中心に、戦国大名が自分の支配する領国(分国)を統治するために定めた独自の法律です。家臣団の統制、領民の支配、年貢の徴収、商業政策、喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい、喧嘩をした者は理由に関わらず双方罰する)など、領国経営に必要な様々なルールが定められました。それぞれの戦国大名の考え方や領国の実情が反映されています。有名なものに武田信玄の「甲州法度之次第」などがあります。

江戸時代、幕府や藩の財政を支える重要な税は何でしたか?

①所得税

②年貢(米)

③消費税

正解は『年貢(米)』

年貢(ねんぐ)は、江戸時代の最も重要な税で、主に農民が収穫した米(石高に応じて)を領主(幕府や藩)に納めるものでした。幕府や藩の財政収入の大部分を占めており、武士の給料(俸禄)も米で支払われることが基本でした(石高制)。農民にとっては非常に重い負担であり、年貢の率はしばしば厳しく、農民一揆の原因となることもありました。

江戸時代に発達した学問の一つで、伊能忠敬(いのうただたか)が日本全国を測量して非常に正確な日本地図(大日本沿海輿地全図)を作成する基礎となったのは、主にどの分野の学問でしょう?

①国学

②儒学

③蘭学(測量術・天文学など)

正解は『蘭学(測量術・天文学など)』

伊能忠敬が日本全国を測量し、驚くほど正確な日本地図を作成できた背景には、蘭学(オランダを通じて入ってきた西洋の学問)の知識、特に天文学や数学に基づいた測量術がありました。彼は、星の位置を観測して緯度を求めたり、歩測(歩数で距離を測る)や器具(彎窠羅鍼(わんからしん)という方位磁石など)を使ったりして、各地の正確な位置と距離を測定しました。彼の偉業は、当時の日本の科学技術水準の高さを示すとともに、その後の地図作成や地理研究に大きな貢献をしました。

江戸幕府の末期、開国に反対し、外国勢力を打ち払い、天皇を中心とした政治体制に戻そうとする考え方や運動を何というでしょう?

①尊王攘夷

②公武合体

③開国和親

正解は『尊王攘夷』

尊王攘夷(そんのうじょうい)は、幕末に広まった政治的な思想・運動のスローガンです。「尊王」は天皇を尊び敬うこと、「攘夷」は外国勢力を打ち払うことを意味します。ペリー来航以降、外国の圧力が高まる中で、幕府の弱腰な対応に不満を持つ武士や知識人たちの間で、天皇の権威のもとに国をまとめ、外国を排除して日本の独立を守るべきだという考え方が強まりました。この運動は、後に倒幕運動へと発展していく大きな力となりました。

明治政府が目指した「富国強兵」を実現するため、官営工場を建設したり、民間企業の設立を助けたりして、近代的な産業を育成しようとした政策を何というでしょう?

①地租改正

②殖産興業

③学制発布

正解は『殖産興業』

殖産興業(しょくさんこうぎょう)は、明治政府が「富国強兵」の目標を達成するために進めた、近代産業の育成政策です。政府自らが模範となる官営工場(富岡製糸場、八幡製鉄所など)を設立・運営したり、鉄道や電信などのインフラを整備したり、民間企業の設立や技術導入を奨励・保護したりしました。これにより、日本の資本主義経済の基礎が築かれ、工業化が急速に進みました。

明治時代に、国民すべてが教育を受けられるようにするため、小学校の設立を義務付け、近代的な学校制度を定めた法令は何でしょう?

①教育勅語

②学制

③五箇条の御誓文

正解は『学制』

学制(がくせい)は、明治政府が1872年(明治5年)に公布した、日本で最初の近代的な学校制度に関する体系的な法令です。フランスの学制を参考に、全国を学区に分け、小学校・中学校・大学の設置を定め、国民皆学(こくみんかいがく)を目指して、身分や性別に関係なく、すべての子ども(満6歳以上)に小学校教育を受けさせることを目指しました(当初は義務ではありませんでした)。これにより、近代的な教育制度の基礎が築かれ、国民の教育水準の向上が図られました。

明治政府が、近代的な軍隊を作るために、満20歳になった男子から抽選で兵士を選び、一定期間兵役の義務を課した制度を何というでしょう?

①徴兵令

②武家諸法度

③刀狩令

正解は『徴兵令』

徴兵令(ちょうへいれい)は、明治政府が「富国強兵」政策の一環として、1873年(明治6年)に公布した、国民に兵役の義務を課す制度です。それまでの武士中心の軍隊から、国民全体から兵士を集める近代的な国民皆兵(こくみんかいへい)の軍隊を創設することを目指しました。当初は満20歳以上の男子が対象とされ、一部免除規定もありましたが、これにより、政府は強力な常備軍を持つことができるようになりました。

第一次世界大戦は、ヨーロッパのどの国々を中心とした二つの対立陣営の間で起こりましたか?

①アメリカ と ソ連

②ドイツ・オーストリアなど と イギリス・フランス・ロシアなど

③日本 と 中国

正解は『ドイツ・オーストリアなど と イギリス・フランス・ロシアなど』

第一次世界大戦(1914年~1918年)は、主にヨーロッパを舞台として起こった世界規模の戦争です。対立したのは、ドイツ、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国(トルコ)などを中心とする中央同盟国(同盟国)と、イギリス、フランス、ロシア帝国を中心とし、後にイタリア、日本、アメリカなども加わった連合国(協商国)の二つの陣営でした。サラエボ事件をきっかけに始まり、戦車や飛行機、毒ガスなどの新兵器が投入された総力戦となりました。

第一次世界大戦後、国際的な平和と協調を目指して設立されたが、アメリカが参加せず、また、大きな紛争を防ぐ力が弱かった国際組織は何でしょう?

①国際連合(国連)

②国際連盟

③北大西洋条約機構(NATO)

正解は『国際連盟』

国際連盟(こくさいれんめい)は、第一次世界大戦の反省から、二度とこのような悲惨な戦争を繰り返さないように、国際的な平和と安全を維持し、国際協力を促進することを目的として、1920年に設立された世界初の本格的な国際平和機構です。アメリカのウィルソン大統領が提唱しましたが、提唱国であるアメリカ自身が議会の反対で加盟せず、また、制裁手段が弱かったこと、全会一致を原則としたことなどから、侵略行為を有効に阻止する力を十分に持てず、第二次世界大戦を防ぐことはできませんでした。

昭和初期、世界恐慌の影響で日本の経済も深刻な不況に陥り、特に東北地方などの農村では娘を身売りしなければならないほど生活が困窮しました。このような農村の深刻な経済状況を何というでしょう?

①高度経済成長

②バブル経済

③昭和恐慌(農業恐慌)

正解は『昭和恐慌(農業恐慌)』

昭和恐慌(しょうわきょうこう)は、1929年の世界恐慌の影響を受けて、1930年代初めに日本を襲った深刻な経済不況のことです。特に農村部では、アメリカへの生糸輸出の激減や米価の暴落により、深刻な不況(農業恐慌)に見舞われました。農家の収入は激減し、借金がかさみ、土地を手放す農民が続出しました。東北地方などの冷害も重なり、娘の身売りや欠食児童(食事を十分に取れない子供)が社会問題となるなど、農村の窮状は極めて深刻で、これが軍部の台頭を許す社会的な背景の一つともなりました。

第二次世界大戦中、ドイツのヒトラーが率いたナチス党が行った、ユダヤ人などに対する組織的な大量虐殺を何というでしょう?

①文化大革命

②ホロコースト

③アルメニア人虐殺

正解は『ホロコースト』

ホロコーストは、第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツとその協力者によって行われた、約600万人ものユダヤ人に対する組織的かつ国家的な迫害と大量虐殺(ジェノサイド)のことです。ナチスは、ユダヤ人を劣等人種とみなし、強制収容所(アウシュヴィッツなど)でガス室などを用いて計画的に殺害しました。ユダヤ人のほかにも、ロマ(ジプシー)、政治犯、同性愛者、障害者なども迫害・虐殺の対象となりました。人類史上最悪の悲劇の一つとして記憶されています。

1945年8月6日に、アメリカが日本の広島市に投下した、人類史上初めて戦争で使われた核兵器は何でしょう?

①水爆

②原子爆弾

③中性子爆弾

正解は『原子爆弾』

原子爆弾(げんしばくだん)は、原子核分裂(または核融合)反応を利用して、巨大な破壊力と熱線、放射線を発生させる核兵器の一種です。太平洋戦争末期の1945年8月6日午前8時15分、アメリカ軍は日本の広島市に、ウラン型の原子爆弾「リトルボーイ」を投下しました。これにより、市街地は一瞬にして壊滅し、数ヶ月のうちに推定14万人の人々が亡くなったと言われています。その3日後の8月9日には長崎市にもプルトニウム型の原子爆弾「ファットマン」が投下され、多くの犠牲者が出ました。この二度の原爆投下は、日本の降伏を早める一因となりましたが、その非人道性から今日まで多くの議論を呼んでいます。

第二次世界大戦後、アメリカを中心とする西側陣営(資本主義・自由主義)と、ソ連を中心とする東側陣営(社会主義・共産主義)との間で、直接的な武力衝突は避けながらも、政治・経済・軍事・イデオロギーの各面で続いた厳しい対立状態を何というでしょう?

①第一次世界大戦

②冷たい戦争(冷戦)

③湾岸戦争

正解は『冷たい戦争(冷戦)』

冷たい戦争(つめたいせんそう)または冷戦(れいせん、Cold War)は、第二次世界大戦後の1945年頃から1989年のマルタ会談(または1991年のソ連崩壊)まで続いた、アメリカ合衆国を盟主とする西側陣営(資本主義・自由主義国)と、ソビエト連邦を盟主とする東側陣営(社会主義・共産主義国)との間の、世界規模での対立状態のことです。両陣営は、核兵器による脅威を背景に、直接的な大規模戦争(熱い戦争)こそ回避しましたが、軍備拡張競争、宇宙開発競争、代理戦争(朝鮮戦争、ベトナム戦争など)、情報戦、イデオロギー対立などを繰り広げ、世界を二分する緊張状態が長く続きました。

1950年から1953年にかけて、朝鮮半島を舞台に、大韓民国(韓国、アメリカなどが支援)と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮、中国・ソ連が支援)との間で行われた戦争を何というでしょう?

①ベトナム戦争

②朝鮮戦争

③中東戦争

正解は『朝鮮戦争』

朝鮮戦争(ちょうせんせんそう)は、1950年6月25日に北朝鮮軍が北緯38度線を越えて韓国に侵攻したことから始まった、朝鮮半島における戦争です。韓国側をアメリカ軍を中心とする国連軍が支援し、北朝鮮側を中国人民義勇軍とソ連が支援したため、冷戦下の代理戦争の性格を強く帯びました。激しい戦闘の末、1953年7月に休戦協定が結ばれましたが、正式な平和条約は結ばれておらず、現在も朝鮮半島は南北に分断されたままです。この戦争は、日本の戦後復興にとっては、軍需物資の調達などによる「朝鮮特需」と呼ばれる好景気をもたらしました。

1972年、日本の田中角栄首相が中国を訪問し、中華人民共和国との間で国交を正常化した共同声明は何でしょう?

①日ソ共同宣言

②日中共同声明

③日米共同声明

正解は『日中共同声明』

日中共同声明(にっちゅうきょうどうせいめい)は、1972年9月29日に、日本の田中角栄内閣総理大臣と中国の周恩来国務院総理が北京で署名した共同声明です。これにより、日本と中華人民共和国は、第二次世界大戦後長く続いていた国交のない状態を終え、正式に国交を樹立(国交正常化)しました。日本は、中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認し、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるという中国の立場を理解し尊重すると表明しました。これに伴い、日本と中華民国(台湾)との間の外交関係は断絶しました。

日本の都道府県や市町村などが、自分たちの地域のことを、国の指示に頼らず、自分たちの判断と責任で決定し、実行していくという原則を何というでしょう?

①中央集権

②地方分権

③三権分立

正解は『地方分権』

地方分権(ちほうぶんけん)とは、これまで国(中央政府)に集中していた権限や財源を、地方公共団体(都道府県や市町村)に移し、地域住民に身近な行政は、できる限りその地域の地方公共団体が自主的に判断し、責任を持って行えるようにしていこうという考え方や改革のことです。地域の特色を生かした、住民のニーズに応じた多様な行政サービスを実現することを目指しています。日本国憲法にも「地方自治の本旨」として、団体自治(国から独立して運営すること)と住民自治(住民が政治に参加すること)が保障されています。

すべての人が、年齢や性別、障害の有無、文化の違いなどにかかわらず、お互いを尊重し、支え合いながら、個性や能力を発揮して活躍できる社会を目指す考え方を何というでしょう?

①競争社会

②共生社会(多文化共生)

③管理社会

正解は『共生社会(多文化共生)』

共生社会(きょうせいしゃかい)とは、社会を構成するすべての人々が、年齢、性別、国籍、民族、宗教、障害の有無、性的指向など、様々な違いを個性として認め合い、互いに尊重し、支え合いながら、誰もが自分らしく、安心して共に生きていくことができる社会のことです。特に、日本に住む外国人が増える中で、異なる文化を持つ人々がお互いの文化を尊重し合いながら共に生きていく「多文化共生(たぶんかきょうせい)」の考え方も重要になっています。バリアフリーやユニバーサルデザインの推進も共生社会の実現に向けた取り組みの一つです。

鎌倉幕府が滅んだ後、後醍醐天皇が一時的に天皇中心の政治を復活させようとしましたが、短期間で失敗に終わった政治を何というでしょう?

①大化の改新

②建武の新政

③明治維新

正解は『建武の新政』

建武の新政(けんむのしんせい)は、1333年に鎌倉幕府が滅亡した後、後醍醐天皇(ごだいごてんのう)が始めた天皇親政(天皇が直接政治を行うこと)です。天皇や公家(貴族)を重視する政策をとりましたが、鎌倉幕府を倒すのに功績のあった武士たちへの恩賞が不公平であったり、現実離れした政策が多かったりしたため、武士たちの不満が高まりました。その結果、有力武将であった足利尊氏(あしかがたかうじ)が離反し、新政はわずか2年余りで崩壊しました。その後、日本は南北朝時代という動乱期に入ります。

室町時代に、京都の北朝と、吉野(奈良県)の南朝とに朝廷が分かれて対立していた約60年間の動乱期を何というでしょう?

①戦国時代

②南北朝時代

③平安時代

正解は『南北朝時代』

南北朝時代(なんぼくちょうじだい)は、日本の歴史区分の一つで、おおむね14世紀の中頃(1336年~1392年)を指します。建武の新政が崩壊した後、足利尊氏が擁立した光明天皇の北朝(京都)と、京都を追われた後醍醐天皇の南朝(吉野など)という、二つの朝廷(天皇)が並び立ち、全国の武士も両派に分かれて争った動乱の時代です。この争いは、室町幕府の三代将軍・足利義満のときに、南北朝の合一(統一)が実現するまで約60年間続きました。

江戸時代、現在の大阪にあった、全国各地の米や特産物が集まり、取引されたことから「天下の台所」と呼ばれた市場があった場所はどこでしょう?

①江戸(日本橋)

②大坂(堂島・中之島)

③京都(四条)

正解は『大坂(堂島・中之島)』

江戸時代の大坂(おおさか、現在の大阪)は、全国の物流の中心地として、「天下の台所」と呼ばれるほど繁栄しました。特に、堂島(どうじま)には諸藩の蔵屋敷(くらやしき、年貢米や特産物を保管・販売する倉庫兼事務所)が集中し、全国の米相場の基準となる米市場(堂島米会所)が開かれ、活発な取引が行われました。また、中之島(なかのしま)周辺にも様々な物資が集まり、大坂は日本の経済を支える重要な都市でした。

江戸時代の元禄文化(17世紀末~18世紀初め)を代表する作家で、『好色一代男』などの浮世草子(うきよぞうし、町人の生活や風俗を描いた小説)を書いたのは誰でしょう?

①松尾芭蕉

②近松門左衛門

③井原西鶴

正解は『井原西鶴』

井原西鶴(いはらさいかく)は、江戸時代前期の元禄期に活躍した、大坂出身の浮世草子作家・俳諧師です。町人の経済活動や色恋沙汰、武士の生活などを、現実的かつユーモアを交えて生き生きと描きました。代表作には、町人の様々な生き様を描いた『好色一代男(こうしょくいちだいおとこ)』『日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)』『世間胸算用(せけんむねさんよう)』などがあり、当時の社会を知る上で貴重な資料ともなっています。彼は、松尾芭蕉、近松門左衛門とともに元禄文化を代表する人物とされています。

江戸時代の元禄文化を代表する劇作家で、「曽根崎心中」などの人形浄瑠璃(にんぎょうじょうるり、文楽)や歌舞伎の脚本を数多く書き、「日本のシェイクスピア」とも呼ばれるのは誰でしょう?

①松尾芭蕉

②近松門左衛門

③井原西鶴

正解は『近松門左衛門』

近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)は、江戸時代前期の元禄期に活躍した、人形浄瑠璃および歌舞伎の脚本家(作者)です。武士の世界を描いた時代物や、町人の世界で実際に起こった事件などを題材にした世話物(せわもの)を数多く手がけ、登場人物の心情を深く掘り下げた人間ドラマは、多くの人々の共感を呼びました。代表作に、人形浄瑠璃の「曽根崎心中(そねざきしんじゅう)」や「国性爺合戦(こくせんやかっせん)」などがあり、日本の演劇史に大きな足跡を残しました。

江戸幕府が直接支配した重要な土地のことを何というでしょう?

①藩

②天領(幕領)

③荘園

正解は『天領(幕領)』

天領(てんりょう)または幕領(ばくりょう)は、江戸時代に、大名に与えられずに江戸幕府が直接支配した土地のことです。江戸、京都、大坂、長崎などの重要な都市や、佐渡金山、石見銀山などの鉱山、主要な街道筋などが天領とされました。これらの土地は、幕府の財政収入源として、また全国支配の拠点として非常に重要でした。天領の管理は、代官(だいかん)や奉行(ぶぎょう)と呼ばれる幕府の役人が行いました。

明治時代に活躍した思想家・教育家で、『学問のすゝめ』を著し、「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という言葉で、人間の平等と学問の重要性を説いたのは誰でしょう?

①夏目漱石

②福沢諭吉

③森鴎外

正解は『福沢諭吉』

福沢諭吉(ふくざわゆきち)は、幕末から明治時代にかけて活躍した日本の代表的な啓蒙思想家、教育家、慶應義塾の創設者です。彼は、欧米の事情を日本に紹介し、封建的な身分制度を批判し、個人の独立と学問(実学)の重要性を説きました。著書『学問のすゝめ』の冒頭にある「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らずと言えり」という一節は、人間の平等を訴える言葉として非常に有名です。彼の思想は、明治の日本の近代化に大きな影響を与えました。

日清戦争後、勝利した日本が下関条約で清から譲り受けたものの、ロシア・ドイツ・フランスの三国の要求によって清に返還せざるを得なくなった半島はどこでしょう?

①朝鮮半島

②遼東半島

③山東半島

正解は『遼東半島』

遼東半島(りょうとうはんとう)は、中国東北部の南端に突き出した半島です。日清戦争(1894-1895)に勝利した日本は、講和条約である下関条約で、この遼東半島を清から譲り受けました。しかし、ロシアが南下政策を進める上でこの地域を重要視していたため、ドイツ、フランスとともに日本に対して遼東半島を清に返還するように強く要求しました(三国干渉)。当時まだ国力が十分でなかった日本は、この要求を受け入れざるを得ませんでした。この出来事は、日本国民の対ロシア感情を悪化させ、後の日露戦争の一因となりました。

1901年に、官営の製鉄所として福岡県に設立され、日本の重工業の発展の基礎となったのは何でしょう?

①富岡製糸場

②八幡製鉄所

③造幣局

正解は『八幡製鉄所』

八幡製鉄所(やはたせいてつしょ)は、日清戦争の賠償金などを用いて、日本の鉄鋼生産能力を高めることを目的に、1901年(明治34年)に福岡県八幡村(現在の北九州市八幡東区)に設立された官営(国営)の製鉄所です。ドイツなどから最新技術を導入し、日本の近代的な鉄鋼業の基礎を築きました。ここで生産された鉄は、鉄道、船舶、兵器などの製造に使われ、日本の産業発展と富国強兵政策を支える上で極めて重要な役割を果たしました。第二次世界大戦後は民営化され、現在は日本製鉄の一部となっています。(関連施設は世界文化遺産に登録)

大正デモクラシーの時期に、男女平等の実現や女性の社会的地位向上、女性参政権の獲得などを目指して活動した女性解放運動家で、雑誌『青鞜(せいとう)』を創刊したのは誰でしょう?

①与謝野晶子

②平塚らいてう

③市川房枝

正解は『平塚らいてう』

平塚らいてう(ひらつからいちょう、本名:明(はる))は、大正・昭和期の女性解放運動家、思想家、作家です。1911年(明治44年)に、女性による文芸雑誌『青鞜』を創刊し、「元始、女性は実に太陽であった」という有名な宣言を発表しました。これは、封建的な家制度の中で抑圧されていた女性の才能を開花させ、自己を主張することの重要性を訴えるものでした。『青鞜』は、多くの女性知識人に影響を与え、日本の女性解放運動(婦人運動)の先駆けとなりました。彼女はその後も、新婦人協会を結成するなど、女性の地位向上や平和運動に尽力しました。

日本国憲法が公布されたのはいつでしょう?

①1945年8月15日

②1946年11月3日

③1947年5月3日

正解は『1946年11月3日』

日本国憲法が公布されたのは、1946年(昭和21年)11月3日です。この日は、明治天皇の誕生日であることから、戦前は明治節という祝日でした。戦後、新しい憲法がこの日に公布されたことを記念し、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日として、現在は「文化の日」という国民の祝日になっています。なお、日本国憲法が施行(実際に効力を持つようになった日)されたのは、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日で、こちらは「憲法記念日」として祝日になっています。

日本国憲法が施行されたのはいつでしょう?

①1946年11月3日

②1947年5月3日

③1952年4月28日

正解は『1947年5月3日』

日本国憲法が施行された(実際に効力を持つようになった)のは、1947年(昭和22年)5月3日です。この日は、新しい憲法の施行を記念して、国民の祝日である「憲法記念日」と定められています。公布されたのは、その半年前の1946年11月3日(文化の日)です。施行から現在まで、日本国憲法は一度も改正されていません。

サンフランシスコ平和条約と同時に結ばれ、日本の独立後もアメリカ軍が日本国内に基地を置くことなどを定めた条約は何でしょう?

①日ソ共同宣言

②日米安全保障条約

③日韓基本条約

正解は『日米安全保障条約』

日米安全保障条約(にちべいあんぜんほしょうじょうやく、通称:安保条約)は、1951年9月8日にサンフランシスコ平和条約と同じ日に署名された、日本とアメリカ合衆国との間の軍事同盟に関する条約です。初代の条約(旧安保条約)では、日本の独立後もアメリカ軍が日本国内に駐留することを認め、日本の防衛をアメリカに委ねる側面が強いものでした。1960年には、日本の防衛義務や日米協力についてより明確にした新しい条約(現行の日米安全保障条約)に改定されました。この条約は、戦後の日本の外交・安全保障政策の基軸となっています。

1955年から1993年まで、日本の政治において自由民主党(自民党)がほぼ一貫して政権を担当し続けた体制を何と呼ぶでしょう?

①大正デモクラシー

②55年体制

③連立政権時代

正解は『55年体制』

55年体制(ごじゅうごねんたいせい)とは、1955年に、保守系の自由党と日本民主党が合同して自由民主党(自民党)が結成され、それに対抗する形で社会党(日本社会党)も左右両派が統一されたことによって確立した、日本の政治体制のことです。この体制の下で、自民党が長期にわたって政権与党の座を維持し、社会党が野党第一党として対峙するという構図が、1993年に自民党が下野(政権から離れること)するまで約38年間続きました。この時期は、日本の高度経済成長とも重なります。

1985年に、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本の5か国の蔵相・中央銀行総裁がニューヨークのプラザホテルに集まり、ドル高を是正するために協調介入を行うことで合意した出来事を何というでしょう?

①サミット(主要国首脳会議)

②プラザ合意

③ニクソン・ショック

正解は『プラザ合意』

プラザ合意(プラザごうい)は、1985年9月22日に、先進5か国(G5:アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本)の財務大臣(蔵相)・中央銀行総裁が、ニューヨークのプラザホテルで発表した為替レート安定化に関する合意のことです。当時、アメリカの貿易赤字が拡大する中で、ドルが高くなりすぎていた(ドル高)ため、各国が外国為替市場で協調してドルを売り、他の通貨(特に円やマルク)を買うことで、ドル安(円高・マルク高)に誘導することを目的としていました。この合意後、急速な円高が進行し、日本の輸出産業は打撃を受けましたが、一方でこれが後のバブル経済の一因になったとも言われています。

国会には衆議院と参議院がありますが、内閣総理大臣の指名や予算の議決など、いくつかの点で衆議院の決定が優先されることになっています。これを何というでしょう?

①参議院の優越

②衆議院の優越

③両院協議会

正解は『衆議院の優越』

衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会が二院制(衆議院と参議院)をとっている中で、特定の事項について、衆議院の議決が参議院の議決よりも優先される、または最終的な国会の意思となる制度のことです。憲法で衆議院の優越が認められているのは、(1)法律案の議決(参議院が否決または修正しても、衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成で再可決すれば成立)、(2)予算の議決、(3)条約の承認、(4)内閣総理大臣の指名、の4つです。これは、衆議院の方が任期が短く、解散もあるため、より国民の意思を反映しやすいと考えられていることなどが理由です。

裁判所が、国会が作った法律や、内閣が出した命令などが、憲法に違反していないかどうかを審査し、判断する権限のことを何というでしょう?

①立法権

②行政権

③違憲審査権(違憲立法審査権)

正解は『違憲審査権(違憲立法審査権)』

違憲審査権(いけんしんさけん)または違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)は、裁判所が、具体的な事件(訴訟)を審理する際に、その事件に適用される法律、命令、規則、処分などが、国の最高法規である憲法に適合しているかどうかを審査し、もし憲法に違反すると判断した場合には、その効力を否定することができる権限のことです。これは、憲法の最高法規性を確保し、国民の権利や自由を守るための重要な仕組みであり、日本では最高裁判所を最終的な判断機関として、すべての裁判所にこの権限が与えられています。「憲法の番人」とも呼ばれます。

国民が納める税金には、国に納める国税と、都道府県や市町村に納める地方税があります。消費税はどちらにあたるでしょう?

①国税

②地方税

③国税と地方税の両方

正解は『国税と地方税の両方』

消費税(しょうひぜい)は、商品を購入したり、サービスの提供を受けたりする際に課される税金で、現在の税率は10%(軽減税率対象品目は8%)です。この消費税は、実は国に納める部分(国税)と、都道府県や市町村に納める部分(地方税)の両方で構成されています。標準税率10%のうち、7.8%が国税(国の収入)となり、残りの2.2%が地方消費税(地方公共団体の収入)として、都道府県や市町村に分配されます。消費税は、社会保障(年金、医療、介護など)の財源を安定させるためなどに使われています。

日本に住むすべての人が、病気やけがをしたときに、少ない自己負担で医療機関にかかれるようにするための公的な保険制度を何というでしょう?

①年金制度

②雇用保険

③医療保険(国民皆保険)

正解は『医療保険(国民皆保険)』

公的医療保険制度(こうてきいりょうほけんせいど)は、日本の社会保障制度の柱の一つで、国民がお互いにお金を出し合って(保険料)、病気やけがをしたときの医療費の負担を軽減する仕組みです。日本では、すべての国民がいずれかの公的医療保険(会社の健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)に加入することになっており、これを「国民皆保険(こくみんかいほけん)」といいます。この制度のおかげで、私たちは原則として医療費の一部(1割~3割)を負担するだけで、必要な医療を受けることができます。

将来、高齢になったり、病気や障害で働けなくなったりした場合に、生活を支えるためのお金(年金)を受け取れるようにするための公的な保険制度を何というでしょう?

①医療保険

②介護保険

③年金制度

正解は『年金制度』

公的年金制度(こうてきねんきんせいど)は、日本の社会保障制度の柱の一つで、現役世代が納める保険料と税金によって、高齢者や障害者、遺族の生活を社会全体で支える仕組みです。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社員や公務員などが加入する「厚生年金」の、主に二階建ての構造になっています。老齢になったときに受け取る老齢年金、病気やけがで障害が残ったときに受け取る障害年金、加入者が亡くなったときに遺族が受け取る遺族年金の3種類があります。

鎌倉幕府の最後の執権で、後醍醐天皇の倒幕運動に敗れ、鎌倉で一族と共に自害し、幕府の滅亡を決定づけた人物は誰でしょう?

①北条時宗

②北条泰時

③北条高時

正解は『北条高時』

北条高時(ほうじょうたかとき)は、鎌倉幕府の第14代執権であり、事実上最後の得宗(とくそう、北条氏の嫡流の当主)です。彼は政治への関心が薄く、闘犬や田楽にふけっていたと伝えられ、実権は内管領(ないかんれい)の長崎高綱(長崎円喜)らに握られていました。政治が乱れる中で、後醍醐天皇による倒幕計画が進み、足利尊氏や新田義貞(にったよしさだ)らの有力御家人が次々と幕府に反旗を翻しました。1333年、新田義貞軍に鎌倉を攻め落とされ、高時は一族や家臣ら多数と共に東勝寺で自害し、鎌倉幕府は滅亡しました。

室町時代に始まった芸能で、扇を持って物語に合わせて舞う「舞」と、語り手が節をつけて物語を語る「語り」からなるものは何でしょう?

①幸若舞

②田楽

③猿楽

正解は『幸若舞』

幸若舞(こうわかまい)は、室町時代中期に越前(福井県)の幸若(こうわか)一族が始めたとされる芸能です。主に軍記物(源平合戦など)を題材とし、演者は烏帽子(えぼし)に直垂(ひたたれ)という武士の装束で、扇を手に持って勇壮に舞いながら、独特の節回しで物語を語ります。織田信長や豊臣秀吉などの戦国武将にも愛好され、江戸時代まで武家社会を中心に保護されました。能や歌舞伎、浄瑠璃などにも影響を与えたと言われています。

江戸時代、大名が自分の領地(藩)に設立し、主に藩士(武士)の子弟を教育した学校を何というでしょう?

①寺子屋

②藩校(藩学)

③私塾

正解は『藩校(藩学)』

藩校(はんこう)または藩学(はんがく)は、江戸時代に各藩が大名の命令によって設立・運営した、主に藩士(家臣である武士)の子弟を教育するための学校です。藩によって規模や内容は異なりますが、多くの場合、儒学(特に朱子学)を中心に、武芸、算術、習字などが教えられました。藩の将来を担う人材育成を目的としており、有名な藩校には、会津藩の日新館、長州藩の明倫館、薩摩藩の造士館などがあります。庶民向けの寺子屋とは異なり、武士階級のための教育機関でした。

江戸時代中期、田沼意次(たぬまおきつぐ)が幕府の老中として行った政治で、商工業者(商人)の力を利用して幕府の財政を立て直そうとした政策は何によって特徴づけられますか?

①質素倹約の徹底

②株仲間の奨励や積極的な開発

③厳しい思想統制

正解は『株仲間の奨励や積極的な開発』

田沼意次の政治(田沼時代、18世紀後半)は、それまでの質素倹約や農業重視の政策とは異なり、商工業の発展に着目して幕府の財政再建を図ろうとした点で特徴的です。彼は、商工業者の同業者組合である株仲間(かぶなかま)の結成を公認・奨励し、その代わりに税(運上金・冥加金)を納めさせることで幕府の収入増を図りました。また、長崎貿易の拡大、蝦夷地(北海道)の開発計画、新しい貨幣の鋳造なども行いました。しかし、賄賂(わいろ)が横行したことや、天明のききんなどの自然災害が重なったことなどから批判が高まり、失脚しました。

江戸時代後期、松平定信(まつだいらさだのぶ)が老中として、田沼時代の政治を改めて、質素倹約や風紀の引き締め、朱子学の奨励などを行った改革を何というでしょう?

①享保の改革

②寛政の改革

③天保の改革

正解は『寛政の改革』

寛政の改革(かんせいのかいかく)は、江戸時代後期の1787年から1793年にかけて、白河藩主から老中となった松平定信(徳川吉宗の孫)が中心となって行った幕政改革です。田沼意次の政治によって乱れたとされる政治や社会の秩序を立て直すことを目指し、祖父・吉宗の享保の改革を理想としました。主な政策には、厳しい質素倹約令、旗本・御家人の借金を帳消しにする棄捐令(きえんれい)、農村復興のための囲米(かこいまい、食料備蓄)の奨励、江戸の石川島に人足寄場(にんそくよせば、無宿人などの更生施設)の設置、出版統制の強化、幕府の学問所(昌平坂学問所)で朱子学以外の学問を禁止した寛政異学の禁などがあります。

江戸時代後期、水野忠邦(みずのただくに)が老中として、財政再建と社会の引き締めを目指して行ったが、厳しい統制策が多く、庶民や諸藩の反発を招いて失敗に終わった改革を何というでしょう?

①享保の改革

②寛政の改革

③天保の改革

正解は『天保の改革』

天保の改革(てんぽうのかいかく)は、江戸時代後期の1841年から1843年にかけて、老中首座となった水野忠邦が中心となって行った幕政改革です。深刻化していた幕府財政の再建と、天保のききんなどで乱れた社会秩序の回復を目指しました。主な政策には、徹底した質素倹約令と風俗取締り、物価引き下げのための株仲間の解散、江戸・大坂周辺の土地を幕府直轄領にしようとした上知令(あげちれい、諸大名・旗本の猛反対で失敗)などがありましたが、その多くが厳しすぎたり、現実離れしていたりしたため、庶民や諸藩の強い反発を招き、わずか2年余りで水野忠邦は失脚し、改革は失敗に終わりました。

幕末の1858年に、幕府の大老・井伊直弼(いいなおすけ)が、朝廷の許可を得ないままアメリカと結んだ、開港場の追加や領事裁判権の承認、関税自主権の欠如などを含む不平等な条約は何でしょう?

①日米和親条約

②日米修好通商条約

③下田条約

正解は『日米修好通商条約』

日米修好通商条約(にちべいしゅうこうつうしょうじょうやく)は、1858年に江戸幕府とアメリカ合衆国との間で調印された条約です。日米和親条約(1854年)で開かれた下田・函館に加え、神奈川(横浜)、長崎、新潟、兵庫(神戸)の港を開き、自由貿易を行うことなどを定めました。しかし、この条約には、日本にいるアメリカ人が罪を犯しても日本の法律で裁けない「領事裁判権(治外法権)」を認めることや、輸入品にかける関税を日本が自由に決められない「関税自主権の欠如」といった、日本にとって不利な不平等な内容が含まれていました。幕府の大老・井伊直弼が、天皇の許可(勅許)を得ずに調印した(無勅許調印)ことも、尊王攘夷運動を激化させる原因となりました。同様の条約が、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも結ばれました(安政の五か国条約)。

井伊直弼が、日米修好通商条約の無勅許調印や、将軍継嗣問題で自分に反対する勢力(尊王攘夷派の公家や大名、志士など)を厳しく弾圧した出来事を何というでしょう?

①桜田門外の変

②安政の大獄

③池田屋事件

正解は『安政の大獄』

安政の大獄(あんせいのたいごく)は、幕末の1858年から1859年にかけて、江戸幕府の大老・井伊直弼によって行われた、反対派に対する厳しい弾圧のことです。日米修好通商条約の調印を天皇の許可なく強行したことや、次期将軍に徳川慶福(よしとみ、後の家茂)を推したことに反対した、一橋派の大名(徳川斉昭など)、公家、尊王攘夷派の志士(吉田松陰、橋本左内など)ら多数が、処罰(隠居、謹慎、死刑など)されました。この強引な弾圧は、多くの人々の反感を買い、翌1860年に井伊直弼自身が水戸藩の浪士らに暗殺される「桜田門外の変」を引き起こすことになります。

幕末の1860年、江戸城の桜田門外で、大老・井伊直弼が水戸藩と薩摩藩の浪士たちによって暗殺された事件を何というでしょう?

①安政の大獄

②桜田門外の変

③禁門の変(蛤御門の変)

正解は『桜田門外の変』

桜田門外の変(さくらだもんがいのへん)は、1860年(安政7年/万延元年)3月3日、江戸城の桜田門の外で、江戸幕府の大老であった彦根藩主・井伊直弼が、水戸藩を脱藩した浪士(17名)と薩摩藩士(1名)によって暗殺された事件です。井伊直弼が進めた開国政策や、安政の大獄における反対派への厳しい弾圧に対する強い反発が背景にありました。幕府の最高権力者である大老が白昼堂々と暗殺されたこの事件は、幕府の権威を大きく失墜させ、尊王攘夷運動や倒幕運動がさらに激化するきっかけとなりました。

明治維新期の1868年に、明治天皇が神々に誓うという形で、新しい政治の基本方針を示したものを何というでしょう?(「広く会議を興し、万機公論に決すべし」などの内容が含まれる)

①教育勅語

②五箇条の御誓文

③大日本帝国憲法

正解は『五箇条の御誓文』

五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん)は、1868年(明治元年)3月14日に、明治天皇が天地神明に誓うという形式で、明治新政府の基本方針を示したものです。内容は、(1)広く会議を開き、すべての政治は世論に従って決定する、(2)身分の上下を問わず心を一つにして国を治める、(3)官僚も武士も庶民もそれぞれの志を遂げられるようにする、(4)旧来の悪い習慣を捨て、国際的な道理に基づき行動する、(5)知識を世界に求め、天皇中心の国づくりを大いに進める、という五か条からなります。これは、新政府が旧幕府勢力や諸藩、国民に対して、開かれた政治を行うことを約束し、人心の統一を図る狙いがありました。

1890年(明治23年)に、教育の基本的な考え方や国民が守るべき道徳を示し、忠君愛国(天皇への忠誠と国を愛すること)を強調した、天皇の名で出された文書は何でしょう?

①学制

②教育勅語

③五箇条の御誓文

正解は『教育勅語』

教育勅語(きょういくちょくご、正式名称:教育ニ関スル勅語)は、1890年(明治23年)10月30日に、明治天皇の名で発布された、教育の基本理念と国民道徳を示す文書です。親孝行、兄弟仲良くすること、夫婦の和合、友人との信頼、学問を修めることなどの徳目を挙げるとともに、国家の危機に際しては、勇気を持って公のために尽くし、天皇の शासन(支配)を助けるべきであると説き、忠君愛国思想を国民に広める上で重要な役割を果たしました。学校では奉読(ほうどく、恭しく読み上げること)され、第二次世界大戦が終わるまで、日本の教育に大きな影響を与え続けました。

1912年から1926年までの日本の元号は何でしょう?(大正デモクラシーの「大正」)

①明治

②大正

③昭和

正解は『大正』

大正(たいしょう)は、日本の元号の一つで、明治の後、昭和の前にあたります。期間は、1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月25日までです。この時代は、第一次世界大戦による好景気や、国際的な民主主義の高まりを背景に、普通選挙運動や政党政治の発展など、民主主義的な気運が高まったことから「大正デモクラシー」と呼ばれます。また、関東大震災(1923年)が発生したのもこの時代です。

第二次世界大戦中に、日本、ドイツ、イタリアの三国間で結ばれた軍事同盟を何というでしょう?

①日英同盟

②日独伊三国同盟

③日ソ中立条約

正解は『日独伊三国同盟』

日独伊三国同盟(にちどくいさんごくどうめい)は、1940年9月27日に、日本、ナチス・ドイツ、ファシスト・イタリアの間でベルリンで調印された軍事同盟です。正式名称は「日本国、独逸国及伊太利国間三国条約」。この条約は、アメリカを主な仮想敵国とし、締約国の一国がまだ参戦していない国(主にアメリカを想定)から攻撃された場合に、他の二国が軍事援助を含むあらゆる手段で援助することを約束するものでした。これにより、日本は枢軸国(すうじくこく)陣営の中心となり、アメリカとの対立を決定的なものにしていきました。

太平洋戦争末期、日本の本土空襲が激しくなる中で、都市部の小学生などが、空襲の被害を避けるために、親元を離れて地方の農村などに集団で移住したことを何というでしょう?

①学徒動員

②集団疎開(学童疎開)

③勤労奉仕

正解は『集団疎開(学童疎開)』

集団疎開(しゅうだんそかい)または学童疎開(がくどうそかい)は、太平洋戦争末期の1944年から1945年にかけて、空襲の激化が予想された大都市部の国民学校(現在の小学校)の児童たちが、戦災を避けるために、教師に引率されて地方の農村地域などにある寺院や旅館などに集団で移住したことです。親元を離れた不慣れな環境での生活や食糧不足など、子どもたちにとっては精神的にも肉体的にも大きな負担となりました。これは、戦争が子どもたちの生活にもたらした深刻な影響を示す出来事の一つです。

第二次世界大戦後、アメリカとソ連の対立(冷戦)を背景に、西ヨーロッパ諸国とアメリカ、カナダなどが、ソ連を中心とする東側陣営に対抗するために結成した軍事同盟は何でしょう?

①ワルシャワ条約機構(WTO)

②北大西洋条約機構(NATO)

③東南アジア条約機構(SEATO)

正解は『北大西洋条約機構(NATO)』

北大西洋条約機構(きたたいせいようじょうやくきこう、North Atlantic Treaty Organization、略称:NATO(ナトー))は、第二次世界大戦後の冷戦下、ソビエト連邦を中心とする東側陣営の軍事的脅威に対抗するために、1949年にアメリカ、カナダ、およびイギリス、フランスなどの西ヨーロッパ諸国によって結成された集団防衛機構(軍事同盟)です。「加盟国の一国に対する武力攻撃を、全加盟国に対する攻撃とみなす」という集団的自衛権を中核としています。冷戦終結後も存続し、現在は役割を変えながら活動を続けています。これに対抗して、ソ連と東ヨーロッパ諸国は1955年にワルシャワ条約機構を結成しました(1991年に解散)。

1965年に、日本と大韓民国(韓国)との間で結ばれ、両国間の国交を正常化させた条約は何でしょう?

①日中共同声明

②日ソ共同宣言

③日韓基本条約

正解は『日韓基本条約』

日韓基本条約(にっかんきほんじょうやく、正式名称:日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約)は、1965年6月22日に東京で調印された、日本と大韓民国(韓国)との間の国交正常化に関する基本条約です。この条約により、両国は外交関係を樹立しました。同時に、日本が韓国に対して経済協力(無償3億ドル、有償2億ドル)を行うことなどを定めた協定(日韓請求権並びに経済協力協定など)も結ばれました。ただし、歴史認識問題や請求権問題など、両国間に積み残された課題も多く、その後の日韓関係に影響を与え続けています。

沖縄が、第二次世界大戦後、長くアメリカの統治下に置かれていましたが、日本に復帰したのはいつでしょう?

①1952年

②1964年

③1972年

正解は『1972年』

沖縄の日本復帰は、1972年(昭和47年)5月15日に実現しました。第二次世界大戦後、沖縄はサンフランシスコ平和条約(1952年発効)によって日本の主権から切り離され、アメリカ合衆国の施政権下に置かれました。沖縄の人々は、祖国復帰を強く願い続け、粘り強い復帰運動を展開しました。日米間の交渉の結果、1971年に沖縄返還協定が調印され、翌1972年に施政権が日本に返還されました。しかし、広大な米軍基地が依然として沖縄に集中しているなど、復帰後も解決すべき課題が残されています。

国や地方公共団体の活動に必要な費用を賄うために、国民や住民、企業などが、法律に基づいて負担するお金のことを何というでしょう?

①寄付金

②税金(租税)

③保険料

正解は『税金(租税)』

税金(ぜいきん)または租税(そぜい)は、国や地方公共団体(都道府県、市町村)が、公共サービス(道路、警察、消防、教育、福祉、防衛など)を提供したり、社会基盤を整備したりするために必要な費用を賄う目的で、法律に基づいて国民や住民、企業から強制的に徴収するお金のことです。税金には、所得税、法人税、消費税、住民税、固定資産税など、様々な種類があります。税金を納めることは、国民の義務の一つとされています(日本国憲法第30条)。

税金には、所得が多い人ほど高い税率で課税される所得税のように、負担する能力に応じて税額が決まるものと、消費税のように所得にかかわらず同じ税率で課税されるものがあります。前者のような税の仕組みを何というでしょう?

①累進課税

②逆進課税

③定額課税

正解は『累進課税』

累進課税(るいしんかぜい)とは、課税対象となる金額(所得や相続財産など)が大きくなるほど、より高い税率が適用される課税方式のことです。日本の所得税や相続税などが代表例です。この方式は、所得が多い人ほど税負担の割合が高くなるため、所得の再分配(富を社会全体に行き渡らせること)や、税負担の公平性を実現する上で効果があるとされています。一方、消費税のように所得の大小にかかわらず同じ税率が適用される税は、所得が低い人ほど収入に占める税負担の割合が高くなる「逆進性」があると指摘されることがあります。

私たちが商品やサービスを購入したり利用したりする消費者の立場として、安全な商品を選んだり、契約内容をよく確認したり、トラブルにあったときには適切に対処したりするために必要な知識や判断力のことを何というでしょう?

①金融リテラシー

②情報リテラシー

③消費者リテラシー(消費者力)

正解は『消費者リテラシー(消費者力)』

消費者リテラシー(しょうひしゃリテラシー)または消費者力(しょうひしゃりょく)とは、消費者が自立した主体として、多様化・複雑化する現代の消費社会の中で、自分のニーズやライフスタイルに合わせて、商品やサービスを適切に選択し、安全かつ公正に取引を行い、万が一トラブルにあった場合にも適切に対処できる能力のことです。具体的には、契約内容や表示を正しく理解する力、情報を批判的に吟味する力、環境や社会への影響を考えて消費行動を選択する力、問題解決のために相談したり行動したりする力などが含まれます。

鎌倉幕府の初代将軍は源頼朝ですが、頼朝の死後、実権を握った北条氏が就いた役職は何でしたか?(復習)

①関白

②征夷大将軍

③執権

正解は『執権』

執権(しっけん)は、鎌倉幕府において将軍を補佐する重要な役職でした。初代将軍・源頼朝の死後、子の頼家、実朝が将軍となりますが、政治的な実権は頼朝の妻・北条政子とその父・北条時政、そしてその後の北条氏一族に移っていきました。北条氏は代々執権の地位を世襲し、将軍を名目的な存在として、実質的に幕府の政治を動かす「執権政治」を行いました。

室町時代の文化の一つで、将軍や大名に仕え、庭園の設計・作庭を行った人々を何と呼んだでしょう?(例:龍安寺の石庭など)

①絵師

②連歌師

③作庭師(庭師)

正解は『作庭師(庭師)』

作庭師(さくていし)または庭師(にわし)は、庭園を設計し、造る職人のことです。室町時代には、禅宗の思想(特にわび・さび)の影響を受けた枯山水(かれさんすい)と呼ばれる、水を使わずに石や砂などで山水の風景を表現する庭園様式が発達しました。龍安寺(りょうあんじ)の石庭や、大徳寺大仙院(だいとくじだいせんいん)の庭園などが有名で、これらを手がけた作庭師たちは高い芸術性を持っていました。当時の有名な作庭師としては、善阿弥(ぜんあみ)などが知られています。

戦国時代に、キリスト教の宣教師によって伝えられ、活版印刷術を用いて日本語の書物(キリシタン版)を印刷した技術は何でしょう?

①木版印刷

②活版印刷

③石版印刷

正解は『活版印刷』

活版印刷(かっぱんいんさつ)は、文字や記号の形をした活字(かつじ)を一つ一つ組み合わせて版を作り、それにインクを付けて紙に印刷する技術です。15世紀にドイツのグーテンベルクが発明したとされ、ヨーロッパに広まりました。日本では、16世紀後半にイエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーノによって伝えられ、九州地方などでキリスト教の教義書や日本の古典文学などがローマ字や日本語で印刷されました(これらをキリシタン版と呼びます)。木版印刷よりも効率的に多くの部数を印刷できるという特徴があります。

江戸時代、現在の東京都(当時の江戸)にあった、大名が参勤交代の際に妻子と共に居住した広大な屋敷を何というでしょう?

①城

②陣屋

③大名屋敷

正解は『大名屋敷』

大名屋敷(だいみょうやしき)は、江戸時代に、大名が江戸に居住するために幕府から与えられた屋敷地のことです。参勤交代制度により、大名は一年おきに江戸と領国を行き来し、妻子は人質として常に江戸に住むことを義務付けられていたため、江戸には多くの大名屋敷が建てられました。屋敷には、藩の政務を行う場所(藩邸)、大名や家族の住居、家臣たちの長屋などがあり、広大な敷地を持つものも少なくありませんでした。現在の東京の地名にも、大名屋敷に由来するものが多く残っています。

江戸時代、商品の生産や流通が発展する中で、大坂の堂島米市場などで見られた、将来の価格変動を予想して米などを売買する、現代の先物取引のような取引を何というでしょう?

①両替商

②帳合米取引(先物取引)

③蔵屋敷

正解は『帳合米取引(先物取引)』

帳合米取引(ちょうあいまいとりひき)は、江戸時代の大坂・堂島米会所(どうじまこめかいしょ)で行われた米の取引方法の一つで、世界で最初の組織的な先物取引(さきものとりひき)と言われています。これは、実際に米(現物)を受け渡しするのではなく、将来の一定の期日に、あらかじめ決められた価格で米を売買する権利を取引するものです。米の価格は天候や作柄によって大きく変動するため、商人たちは将来の価格を予想してこの取引を行い、価格変動のリスクを避けたり、差額から利益を得たりしました。この取引で形成された米価は、全国の米相場の基準となりました。

明治時代、政府の中心となって活躍した、薩摩藩(鹿児島県)・長州藩(山口県)・土佐藩(高知県)・肥前藩(佐賀県)出身の有力者たちを、藩閥政府として批判的に呼んだ言葉は何でしょう?

①元老

②藩閥(薩長土肥)

③華族

正解は『藩閥(薩長土肥)』

藩閥(はんばつ)とは、特定の藩(特に明治維新を主導した薩摩・長州・土佐・肥前の四藩、略して薩長土肥(さっちょうどひ))の出身者が、明治政府の重要な役職を独占し、派閥を形成して政治を動かしている状態を批判的に指す言葉です。明治時代の初期から中期にかけて、政府の要職の多くはこれらの藩の出身者で占められており、自由民権運動などでは「藩閥打破」がスローガンの一つとなりました。

1914年に、オーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者夫妻が、ボスニアの州都サラエボでセルビア人の青年に暗殺され、第一次世界大戦の直接的なきっかけとなった事件を何というでしょう?

①日比谷焼打事件

②サラエボ事件

③満州事変

正解は『サラエボ事件』

サラエボ事件(サラエボじけん)は、1914年6月28日に、オーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者フランツ・フェルディナント大公とその妻が、当時オーストリア領だったボスニアの首都サラエボを訪問中に、セルビア人の民族主義者の青年によって暗殺された事件です。この事件をきっかけに、オーストリアがセルビアに宣戦布告し、当時のヨーロッパの複雑な同盟関係(ドイツ・オーストリア vs ロシア・フランス・イギリスなど)が連鎖的に発動した結果、第一次世界大戦へと発展しました。

太平洋戦争中に、労働力不足を補うために、中学生や女学生などが軍需工場などで働かされたことを何というでしょう?

①集団疎開

②学徒勤労動員

③徴兵令

正解は『学徒勤労動員』

学徒勤労動員(がくと きんろう どういん)は、太平洋戦争が長期化し、国内の労働力が深刻に不足する中で、不足分を補うために、中等学校(旧制中学校、高等女学校など)以上の生徒や学生が、軍需工場での作業、農作業、食料増産などに、学業を中断して従事させられたことです。当初は任意でしたが、戦局が悪化すると強制的な性格を強め、多くの若い命が危険な労働や空襲の犠牲となりました。これは、戦争が国民生活のあらゆる面に及んだことを示す例の一つです。

第二次世界大戦後、GHQの指令により、小学校・中学校・高等学校・大学という現在の学校制度の基本(6・3・3・4制)を定めた法律は何でしょう?

①学制

②教育基本法・学校教育法

③教育勅語

正解は『教育基本法・学校教育法』

戦後の教育改革は、GHQの指導のもと、民主主義的な教育制度の確立を目指して行われました。その中心となったのが、1947年に制定された教育基本法(きょういくきほんほう)と学校教育法(がっこうきょういくほう)です。教育基本法は、教育の目的や理念(個人の尊厳、真理と平和の希求など)を定め、教育の機会均等や義務教育の無償などを規定しました。学校教育法は、具体的な学校制度を定め、小学校6年間、中学校3年間を義務教育とし、その上に高等学校3年間、大学4年間を置く「6・3・3・4制」の単線型学校体系を確立しました。この制度は、若干の修正はありながらも、現在まで続いています。

1989年11月9日、東西冷戦の象徴とされていた、東ベルリンと西ベルリンを隔てていた壁が壊された出来事を何というでしょう?

①キューバ危機

②ベルリンの壁崩壊

③マルタ会談

正解は『ベルリンの壁崩壊』

ベルリンの壁崩壊(ベルリンのかべほうかい)は、1989年11月9日に、それまで東ドイツ(ドイツ民主共和国)国民の西側への流出を防ぐために東ベルリンと西ベルリンの間に築かれていた「ベルリンの壁」が、東ドイツ政府の旅行自由化措置の発表をきっかけに、事実上開放され、多くの市民によって壊され始めた歴史的な出来事です。これは、東欧諸国で続いていた民主化運動の流れの中で起こり、東西冷戦の終結と翌年のドイツ再統一を象徴する出来事となりました。

国会で、法律案や予算案などを専門的に詳しく審査するために、各議院(衆議院・参議院)の中に設けられている組織を何というでしょう?

①本会議

②委員会

③両院協議会

正解は『委員会』

委員会(いいんかい)は、国会(衆議院・参議院)において、法律案や予算案などの議案を、本会議にかける前に、専門的かつ詳細に審査するために設置されている組織です。議員はいくつかの委員会に所属し、それぞれの専門分野について審議を行います。委員会には、常設の常任委員会(例:内閣委員会、総務委員会、財務金融委員会など)と、特定の案件を審査するために必要に応じて設置される特別委員会があります。委員会での審査を経て、議案は本会議での採決にかけられます。委員会中心主義とも言われ、国会審議の実質的な中心となっています。

最高裁判所には、特定の法律や命令が憲法に違反していないかを最終的に判断する権限がありますが、第一審から最高裁まで三段階で裁判が行われる中で、法律問題についてのみ上告が認められるのが原則です。このような最高裁判所の役割は何と呼ばれますか?

①法律の番人

②憲法の番人

③行政の番人

正解は『憲法の番人』

最高裁判所は、日本の司法権の最高機関であり、具体的な事件について最終的な判断を下す役割を担っています。その重要な役割の一つが、法律や命令、規則などが憲法に違反していないかどうかを最終的に判断する「違憲審査権」を持つことです。このことから、最高裁判所は「憲法の番人」と呼ばれます。三審制のもとで、最高裁判所は主に法律審(第二審までの判決に、憲法違反や重大な法律解釈の誤りがないかを審査する)を担当し、日本の法秩序全体の統一性を保つ役割も果たしています。

地方公共団体が、その地域の住民のために、国の法律の範囲内で独自に定めることができる地域の「きまり」を何というでしょう?

①法律

②政令

③条例

正解は『条例』

条例(じょうれい)は、地方公共団体(都道府県や市町村)が、その議会(地方議会)の議決を経て制定する、地域の自主的なルールのことです。国の法律の範囲内という制限はありますが、その地域の特性や実情に合わせて、福祉、環境、まちづくり、教育など、様々な分野について独自の「きまり」を定めることができます。例えば、路上喫煙の禁止条例、景観条例、情報公開条例などがあります。条例は、その地域の中だけで効力を持ちます。

世界の国々が協力して、貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー平等、環境保護など、2030年までに達成すべき持続可能な開発のための国際的な目標を何というでしょう?

①京都議定書

②SDGs(持続可能な開発目標)

③パリ協定

正解は『SDGs(持続可能な開発目標)』

SDGs(エスディージーズ、Sustainable Development Goals)は、「持続可能な開発目標」と訳され、2015年9月の国連サミットで採択された、2016年から2030年までの国際社会共通の目標です。「誰一人取り残さない(leave no one behind)」社会の実現を目指し、17の大きな目標(ゴール)と、それらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されています。貧困や飢餓をなくす、すべての人に健康と福祉を、質の高い教育をみんなに、ジェンダー平等を実現しよう、気候変動に具体的な対策を、など、経済・社会・環境の三側面に関わる幅広い課題を統合的に扱っているのが特徴です。

インターネットやSNSなどを利用する際に、誤った情報やうわさ話に惑わされず、情報の真偽を確かめたり、個人情報や著作権に配慮したりするなど、情報を正しく安全に活用するための能力を何というでしょう?

①コミュニケーション能力

②情報リテラシー(メディアリテラシー)

③プログラミング能力

正解は『情報リテラシー(メディアリテラシー)』

情報リテラシー(じょうほうリテラシー)またはメディアリテラシーは、情報化社会において、様々な情報(メディア)を主体的に読み解き、評価・選択し、活用する能力のことです。インターネットやSNSなどで膨大な情報に触れる機会が増えた現代では、(1)必要な情報を見つけ出す力、(2)情報の真偽や信頼性を批判的に吟味する力、(3)情報を効果的に表現・発信する力、(4)情報社会のルールやマナー(著作権、プライバシー、セキュリティなど)を守って行動する力などが重要になっています。フェイクニュースに騙されないためにも、この能力を高めることが大切です。

地球を取り巻く大気中のオゾン層が破壊されると、地上に届く有害な紫外線が増加し、皮膚がんや白内障などの健康被害が増えることが心配されています。このオゾン層破壊の主な原因と考えられている物質は何でしょう?

①二酸化炭素

②フロンガス

③窒素酸化物

正解は『フロンガス』

フロンガスは、かつて冷蔵庫やエアコンの冷媒(熱を運ぶ物質)、スプレー缶の噴射剤などとして広く使われていた人工的な化学物質です。このフロンガスが大気中に放出されると、成層圏(上空10~50km)に達して、太陽からの有害な紫外線を吸収してくれるオゾン層を破壊することが分かりました。オゾン層が破壊されると、地上に降り注ぐ紫外線の量が増え、皮膚がんや白内障のリスクを高めたり、生態系に悪影響を与えたりします。そのため、国際的な協力(モントリオール議定書など)により、フロンガスの生産や使用は厳しく規制され、代替フロンへの転換が進められています。

工場や自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などが、大気中で化学反応を起こし、強い酸性の雨や雪、霧となって地上に降ってくる環境問題を何というでしょう?

①地球温暖化

②酸性雨

③光化学スモッグ

正解は『酸性雨』

酸性雨(さんせいう)は、化石燃料(石炭や石油など)の燃焼によって発生する硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などが、大気中の水蒸気や酸素と反応して硫酸や硝酸となり、雨や雪、霧などに溶け込んで地上に降ってくる現象です。酸性雨は、湖や沼を酸性化させて魚などの生物を死滅させたり、森林を枯らしたり、土壌を変化させたり、建物や銅像などを溶かしたりするなど、生態系や環境、人間の生活に様々な悪影響を与えます。国境を越えて広がる問題でもあるため、国際的な協力による排出削減対策が進められています。

武士が登場する前の奈良時代や平安時代、天皇が政治を行う上で基本とした中国(唐)にならった法律の体系を何というでしょう?(歴史の振り返り)

①御成敗式目

②武家諸法度

③律令(律令制度)

正解は『律令(律令制度)』

律令(りつりょう)は、古代東アジア(特に中国の隋・唐)で発達した法体系で、「律(りつ)」は刑罰に関する法律(現在の刑法に近い)、「令(りょう)」は行政組織や人民の義務などに関する規定(現在の行政法や民法などに近い)を指します。日本では、7世紀後半から8世紀初めにかけて、大化の改新以降、唐の律令制度にならって整備が進められ、701年の大宝律令(たいほうりつりょう)や718年の養老律令(ようろうりつりょう)によって完成しました。これにより、天皇を中心とする中央集権的な国家体制(律令国家)が築かれ、平安時代中期頃まで、日本の政治や社会の基本となりました。

私たちが選挙で投票する際に、誰に投票したかを秘密にしてもらえる権利が保障されています。これを何というでしょう?

①普通選挙

②平等選挙

③秘密選挙(秘密投票)

正解は『秘密選挙(秘密投票)』

秘密選挙(ひみつせんきょ)または秘密投票(ひみつとうひょう)は、選挙の公正さを確保するための重要な原則の一つで、有権者がどの候補者や政党に投票したかを、他人(家族や選挙管理者なども含む)に知られることなく、自由に投票できることを保障する原則です。日本では、投票用紙に自分で候補者名などを記入し、投票箱に入れる方式がとられており、誰が誰に投票したかが分からないようになっています。これにより、有権者は他からの圧力や干渉を受けることなく、自分の意思に基づいて自由に投票することができます。

選挙の原則の一つで、すべての有権者が持つ一票の価値(重み)が、選挙区などによって不当に差別されることなく、できるだけ平等でなければならないという考え方を何というでしょう?

①普通選挙

②平等選挙(投票価値の平等)

③直接選挙

正解は『平等選挙(投票価値の平等)』

平等選挙(びょうどうせんきょ)は、選挙の基本原則の一つで、すべての有権者が持つ一票の価値(投票価値)が、住んでいる場所(選挙区)やその他の理由によって不当に差別されることなく、等しくなければならないという原則です。例えば、ある選挙区では議員一人あたりの有権者数が非常に多く、別の選挙区では非常に少ない場合、一票の重みに大きな差(一票の格差)が生じ、平等選挙の原則に反する可能性があります。日本では、この「一票の格差」がしばしば裁判で争われています。

【無料】6年生 社会プリントテスト|力試しに挑戦!

中には難しいものも含まれています。

歴史は新しい発見とともに今まで習ってきたものとは変わる可能性もあります。(例:「踏み絵」「絵踏み」の問題)そんな変化もぜひ親子の会話に取り入れながら楽しんで学んでみてください。