【自動採点一問一答200問】小学5年生の理科問題まとめ|無料プリントテストあり

テスト前の確認や復習に使える小学5年生の理科テスト200問です。ランダムで20問出題されます。ブックマークして何度もトライしてね。

ランダム20問出題!何点とれるかな?

出題範囲:小学5年生の理科の学習範囲

小学5年生の理科では、身の回りの自然現象への興味・関心を深め、観察・実験を通して科学的な見方や考え方を養うことを目指します。より比較したり、条件を制御したりする実験が増え、問題解決能力を育てていきます。

学習指導要領に基づいた主な学習内容は、以下の通りです。大きく分けて「生命」「地球」「物質」「エネルギー」の4つの分野について学びます。

A 生命

- 植物の発芽、成長、結実

- 種子の発芽: インゲンマメなどの種子が発芽するために必要な条件(水、空気、適当な温度)を、条件を変えた実験を通して調べます。

- 植物の成長: 発芽した植物が成長するために必要な条件(水、日光、肥料など)を調べます。日光が光合成に関係していることにも触れます。

- 花から実へ: 花のつくり(おしべ、めしべ、花粉など)を観察し、受粉によって実ができ、その中に種子ができる過程を学びます。

- 動物の誕生

- メダカの誕生: メダカの卵の観察を通して、受精や発生の様子、魚類の誕生について学びます。オスとメスの違いも観察します。

- ヒトの誕生(発展的な内容として扱われることも): 母親の体内で胎児が育つ様子について、資料などを通して学びます。

B 地球

- 天気の変化

- 雲と天気の変化: 雲の量や動きと天気の変化の関係を継続的に観察し、天気の移り変わりには一定のきまりがあることを見つけます。

- 気象情報: 天気予報などの情報に関心を持ち、生活や防災との関わりについて考えます。

- 流れる水の働きと土地の変化

- 流れる水の働き: 実験装置などを使って、流れる水には土地をけずる(浸食)、土砂を運ぶ(運搬)、積もらせる(堆積)働きがあることを学びます。

- 土地の変化: 川の上流・中流・下流での石の大きさや形の違い、土地の様子の違いを観察・比較し、流れる水の働きによって地形がつくられることを理解します。

- 台風と防災(発展的な内容として扱われることも): 台風がもたらす大雨や洪水などの自然災害と、それに対する備えについて学びます。

C 物質

- もののとけ方

- 水溶液: 食塩やミョウバンなどが水に溶ける様子を観察し、溶けた後の液体の性質(透明であること、重さが増えることなど)を調べます。

- 溶ける量: 水の量や温度によって、ものが溶ける量には限界があること(飽和)を実験で確かめます。

- 結晶: 一度溶かしたものを再び固体として取り出す(結晶)方法を学び、その形を観察します。

D エネルギー

- ふりこの運動

- ふりこのきまり: ふりこが1往復する時間は、おもりの重さや振れ幅には関係なく、ふりこの長さによって変わることを実験で調べます。(周期の性質)

- 電磁石の性質

- 電流が生み出す磁力: コイルに電流を流すと磁石の性質(電磁石)になることを実験で確かめます。

- 電磁石の強さ: 電磁石の強さは、電流の大きさ(乾電池の数)やコイルの巻き数によって変わることを実験で調べます。

- 電磁石の利用: 身の回りで電磁石が利用されている例(モーター、ブザーなど)について学びます。

学習の特徴

- 観察・実験の重視: 実際に手を動かして確かめる活動が多くなります。

- 条件制御: 「〇〇だけを変えて他は同じにする」といった、条件をそろえて比較する実験方法を学びます。

- 関係性の理解: 「Aが変わるとBはどうなるか」といった、原因と結果の関係や、要素同士の関わりについて考える場面が増えます。

- 記録と考察: 観察・実験の結果を記録し、そこから何が言えるかを考える力が求められます。

これらの学習を通して、自然の事物・現象に対する探求心を育て、科学的な思考力や問題解決能力の基礎を培っていきます。教科書によって単元の順序や扱いの深さが多少異なる場合がありますので、お子さんが使っている教科書も併せて確認すると、より具体的な内容がわかります。

小学生の一問一答(社会・理科)

いろいろ挑戦してみよう!

一問一答|小5年生の理科の問題

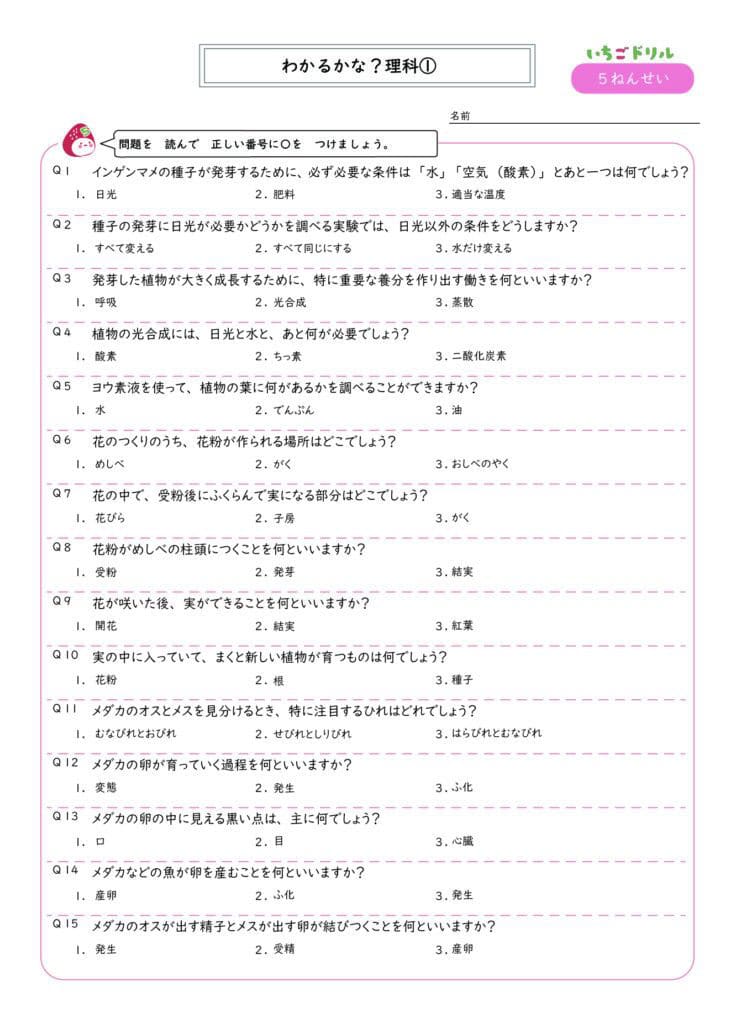

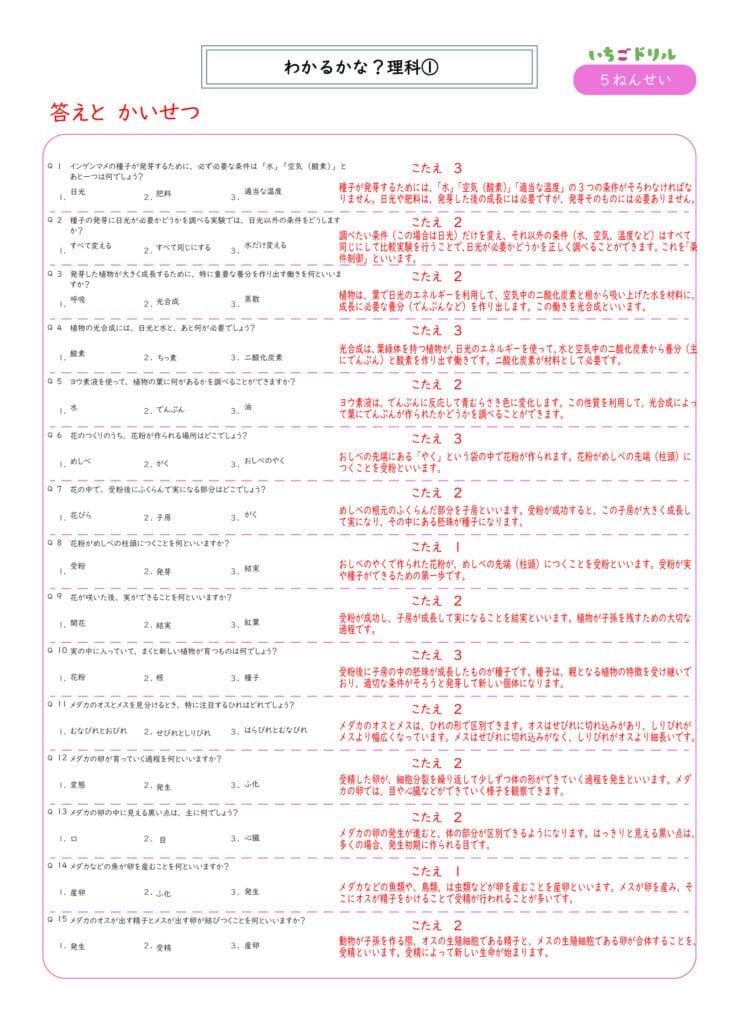

インゲンマメの種子が発芽するために、必ず必要な条件は「水」「空気(酸素)」とあと一つは何でしょう?

①日光

②肥料

③適当な温度

正解は『適当な温度』

種子が発芽するためには、「水」「空気(酸素)」「適当な温度」の3つの条件がそろわなければなりません。日光や肥料は、発芽した後の成長には必要ですが、発芽そのものには必要ありません。

種子の発芽に日光が必要かどうかを調べる実験では、日光以外の条件をどうしますか?

①すべて変える

②すべて同じにする

③水だけ変える

正解は『すべて同じにする』

調べたい条件(この場合は日光)だけを変え、それ以外の条件(水、空気、温度など)はすべて同じにして比較実験を行うことで、日光が必要かどうかを正しく調べることができます。これを「条件制御」といいます。

発芽した植物が大きく成長するために、特に重要な養分を作り出す働きを何といいますか?

①呼吸

②光合成

③蒸散

正解は『光合成』

植物は、葉で日光のエネルギーを利用して、空気中の二酸化炭素と根から吸い上げた水を材料に、成長に必要な養分(でんぷんなど)を作り出します。この働きを光合成といいます。

植物の光合成には、日光と水と、あと何が必要でしょう?

①酸素

②二酸化炭素

③ちっ素

正解は『二酸化炭素』

光合成は、葉緑体を持つ植物が、日光のエネルギーを使って、水と空気中の二酸化炭素から養分(主にでんぷん)と酸素を作り出す働きです。二酸化炭素が材料として必要です。

ヨウ素液を使って、植物の葉に何があるかを調べることができますか?

①水

②でんぷん

③油

正解は『でんぷん』

ヨウ素液は、でんぷんに反応して青むらさき色に変化します。この性質を利用して、光合成によって葉にでんぷんが作られたかどうかを調べることができます。

花のつくりのうち、花粉が作られる場所はどこでしょう?

①めしべ

②がく

③おしべのやく

正解は『おしべのやく』

おしべの先端にある「やく」という袋の中で花粉が作られます。花粉がめしべの先端(柱頭)につくことを受粉といいます。

花の中で、受粉後にふくらんで実になる部分はどこでしょう?

①花びら

②子房

③がく

正解は『子房』

めしべの根元のふくらんだ部分を子房といいます。受粉が成功すると、この子房が大きく成長して実になり、その中にある胚珠が種子になります。

花粉がめしべの柱頭につくことを何といいますか?

①発芽

②受粉

③結実

正解は『受粉』

おしべのやくで作られた花粉が、めしべの先端(柱頭)につくことを受粉といいます。受粉が実や種子ができるための第一歩です。

花が咲いた後、実ができることを何といいますか?

①開花

②結実

③紅葉

正解は『結実』

受粉が成功し、子房が成長して実になることを結実といいます。植物が子孫を残すための大切な過程です。

実の中に入っていて、まくと新しい植物が育つものは何でしょう?

①花粉

②種子

③根

正解は『種子』

受粉後に子房の中の胚珠が成長したものが種子です。種子は、親となる植物の特徴を受け継いでおり、適切な条件がそろうと発芽して新しい個体になります。

メダカのオスとメスを見分けるとき、特に注目するひれはどれでしょう?

①むなびれとおびれ

②せびれとしりびれ

③はらびれとむなびれ

正解は『せびれとしりびれ』

メダカのオスとメスは、ひれの形で区別できます。オスはせびれに切れ込みがあり、しりびれがメスより幅広くなっています。メスはせびれに切れ込みがなく、しりびれがオスより細長いです。

メダカの卵が育っていく過程を何といいますか?

①変態

②発生

③ふ化

正解は『発生』

受精した卵が、細胞分裂を繰り返して少しずつ体の形ができていく過程を発生といいます。メダカの卵では、目や心臓などができていく様子を観察できます。

メダカの卵の中に見える黒い点は、主に何でしょう?

①口

②目

③心臓

正解は『目』

メダカの卵の発生が進むと、体の部分が区別できるようになります。はっきりと見える黒い点は、多くの場合、発生初期に作られる目です。

メダカなどの魚が卵を産むことを何といいますか?

①産卵

②ふ化

③発生

正解は『産卵』

メダカなどの魚類や、鳥類、は虫類などが卵を産むことを産卵といいます。メスが卵を産み、そこにオスが精子をかけることで受精が行われることが多いです。

メダカのオスが出す精子とメスが出す卵が結びつくことを何といいますか?

①発生

②受精

③産卵

正解は『受精』

動物が子孫を作る際、オスの生殖細胞である精子と、メスの生殖細胞である卵が合体することを、受精といいます。受精によって新しい生命が始まります。

メダカの卵が育ち、子メダカが出てくることを何といいますか?

①発生

②変態

③ふ化

正解は『ふ化』

卵の中で発生が進み、子メダカが自力で生きていける状態になると、卵の殻を破って外に出てきます。これをふ化といいます。

メダカなどの魚は何を使って呼吸しているでしょう?

①肺

②えら

③皮膚

正解は『えら』

魚は、水中にあるえらという器官を使って、水に溶けている酸素を取り込んで呼吸しています。えらには細かい血管がたくさん集まっています。

ヒトの赤ちゃんがお母さんのおなかの中で育つ場所はどこでしょう?

①胃

②子宮

③肺

正解は『子宮』

ヒトの赤ちゃん(胎児)は、お母さんの体の中にある子宮という器官の中で、約10か月かけて成長します。

お母さんのおなかの中で、赤ちゃんが栄養や酸素を受け取るためにつながっているものは何でしょう?

①へその緒と胎盤

②食道

③気管

正解は『へその緒と胎盤』

胎児は、へその緒を通じて胎盤とつながっています。胎盤は子宮の壁にあり、母親の血液から栄養や酸素を受け取り、不要なものを母親に渡す役割をしています。

親から子へ、体の形や性質が伝わることを何といいますか?

①成長

②遺伝

③発生

正解は『遺伝』

親が持つ体の特徴(顔つき、髪の色、血液型など)や性質が、子や孫に伝わることを遺伝といいます。メダカの体の色なども遺伝によって決まります。

空に浮かんでいる雲は、主に何からできているでしょう?

①わたがし

②煙

③小さな水の粒や氷の粒

正解は『小さな水の粒や氷の粒』

雲は、空気中の水蒸気が冷やされてできた、目に見えないほど小さな水の粒や、さらに上空で凍った氷の粒がたくさん集まったものです。

一般的に、空全体に雲が多く広がっていると、天気はどうなることが多いでしょう?

①晴れ

②くもりや雨

③快晴

正解は『くもりや雨』

雲の量が多いと太陽の光がさえぎられるため、天気はくもりになります。さらに雲が厚くなると、雨や雪が降ることがあります。

天気記号で、◎は何を表しているでしょう?

①晴れ

②くもり

③雨

正解は『くもり』

天気記号は、観測した時点の天気を記号で表したものです。○は快晴、◎は晴れ、⚫はくもり、●は雨を表します。(※注:指導要領や教科書により、晴れと快晴の記号が逆の場合や、晴れ=快晴として○のみ使う場合などがあります。ここでは一般的な例を示します。)

天気予報で「北西の風」というのは、どの方角から吹いてくる風のことでしょう?

①北西へ吹いていく風

②北西から吹いてくる風

③北と西の間へ吹く風

正解は『北西から吹いてくる風』

風向は、風が吹いてくる方角で表します。「北西の風」は、北西の方角から吹いてくる風という意味です。矢羽根の記号では、矢の根本が風の吹いてくる方角を示します。

気温を測る「百葉箱」。なぜ白い色をしていて、風通しが良くなっているのでしょう?

①目立つようにするため

②正確な気温を測るため

③雨を防ぐため

正解は『正確な気温を測るため』

百葉箱は、温度計に直射日光が当たるのを防ぎ、雨や雪からも守ります。白い色も日光を反射するためです。また、風通しを良くすることで、周りの空気と同じ温度を正確に測れるように工夫されています。

日本の天気は、一般的にどの方角からどの方角へ変わっていくことが多いでしょう?

①東から西へ

②西から東へ

③南から北へ

正解は『西から東へ』

日本の上空には、一年を通して偏西風という西から東へ吹く強い風が流れています。この風の影響で、雲や雨域なども西から東へ移動することが多く、天気は西から変わっていく傾向があります。

1日のうちで、気温が最も高くなるのは、だいたい何時ごろでしょう?

①朝の6時ごろ

②昼の12時ごろ

③午後の2時ごろ

正解は『午後の2時ごろ』

太陽が最も高くなるのは昼の12時ごろですが、地面や空気が温まるのには時間がかかるため、気温が最も高くなるのは通常、午後の1時から3時ごろになります。

テレビの天気予報などで見かける、地図の上に気圧の分布や天気記号などが書かれた図を何といいますか?

①天気図

②日本地図

③統計グラフ

正解は『天気図』

天気図は、各地の気象観測データをもとに、気圧の配置(高気圧や低気圧)、前線、風向・風力、天気などを地図上に記号や等圧線で表したものです。今後の天気を予測するために使われます。

夏から秋にかけて日本に接近・上陸することが多く、強い風と大雨をもたらす熱帯低気圧を何といいますか?

①前線

②高気圧

③台風

正解は『台風』

台風は、熱帯の海上で発生する低気圧(熱帯低気圧)のうち、最大風速が約17m/s以上になったものです。渦を巻きながら移動し、日本に近づくと大雨や強風、高波などの災害を引き起こすことがあります。

台風や大雨による洪水などの災害に備えて、私たちができることは何でしょう?

①何もしない

②天気予報を気にせず遊ぶ

③ハザードマップの確認や避難準備

正解は『ハザードマップの確認や避難準備』

台風や大雨が予想されるときは、最新の気象情報に注意し、自分の住んでいる地域のハザードマップ(災害予測地図)を確認したり、非常持ち出し袋を準備したり、避難場所や避難経路を確認しておくことが大切です。

流れる水が地面や岩石をけずる働きを何といいますか?

①堆積(たいせき)

②運搬(うんぱん)

③浸食(しんしょく)

正解は『浸食(しんしょく)』

流れる水には、川岸や川底の土や岩石をけずり取る力があります。この働きを浸食といいます。水の流れが速いほど、浸食する力は強くなります。

流れる水が、けずり取った土や砂、石などを下流へ運ぶ働きを何といいますか?

①浸食(しんしょく)

②運搬(うんぱん)

③堆積(たいせき)

正解は『運搬(うんぱん)』

流れる水は、浸食によってけずり取った土砂(土や砂、れきなど)を、流れに乗せて下流へと運びます。この働きを運搬といいます。水の流れが速いほど、大きな石も運ぶことができます。

流れる水の力が弱くなった場所で、運んできた土砂が積もる働きを何といいますか?

①浸食(しんしょく)

②堆積(たいせき)

③運搬(うんぱん)

正解は『堆積(たいせき)』

川の流れがゆるやかになったり、海や湖に出たりするところでは、水の力が弱まり、運んできた土砂を運びきれなくなって積もらせます。この働きを堆積といいます。

実験で、流れる水の働きを調べるとき、水の量や流す板の傾きを変えると、何が変わるでしょう?

①土の種類

②水の働き(浸食・運搬・堆積)の強さ

③実験する時間

正解は『水の働き(浸食・運搬・堆積)の強さ』

流れる水の実験では、水の量を増やしたり、板の傾きを大きくしたりすると、水の流れる速さや勢いが変わります。それによって、土をけずる力(浸食)、運ぶ力(運搬)、積もらせる様子(堆積)がどのように変化するかを調べることができます。

川の上流で見られる石は、どのような形や大きさのものが多いでしょう?

①小さくて丸い石

②大きくて角ばった石

③砂や泥

正解は『大きくて角ばった石』

川の上流は、山の斜面が急で流れが速いため、大きな石が多く見られます。これらの石は、けずられて間もないため、角ばっていることが多いです。

川の下流で見られるものは、どのようなものが多いでしょう?

①大きくて角ばった石

②中くらいの丸い石

③細かな砂や泥

正解は『細かな砂や泥』

川の下流は、流れがゆるやかになるため、運ばれてきた土砂のうち、細かな砂や泥が堆積しやすくなります。石はあっても小さく、長距離を運ばれるうちに角が取れて丸くなっています。

川がカーブしているところでは、カーブの外側と内側で水の働きはどう違うでしょう?

①どちらも同じ働き

②外側は浸食されやすく、内側は堆積しやすい

③外側は堆積しやすく、内側は浸食されやすい

正解は『外側は浸食されやすく、内側は堆積しやすい』

川がカーブしているところでは、流れが速くなる外側の岸は水にけずられやすく(浸食)、流れがゆるやかになる内側の岸には土砂が積もりやすく(堆積)なります。

大雨が降ったとき、川の水が普段より増えることを何といいますか?

①洪水

②増水

③渇水

正解は『増水』

大雨などによって、川を流れる水の量が普段よりも多くなることを増水といいます。増水がさらに進み、水が川からあふれ出すことを洪水といいます。

川が山地から平地に出るところに、土砂が扇状に堆積してできた地形を何といいますか?

①三角州(さんかくす)

②扇状地(せんじょうち)

③海岸

正解は『扇状地(せんじょうち)』

川が山から平野部に出ると、急に流れがゆるやかになるため、運んできた土砂(特にれきや砂)が扇を広げたような形に堆積します。このような地形を扇状地といいます。

川が海や湖に流れ込むところに、細かい土砂が積もってできた三角形に近い形の地形を何といいますか?

①扇状地(せんじょうち)

②三角州(さんかくす)

③砂丘(さきゅう)

正解は『三角州(さんかくす)』

川が海や湖に流れ込む河口付近では、流れがほとんどなくなるため、運ばれてきた細かな砂や泥が堆積します。これが長年繰り返されると、ギリシャ文字のデルタ(Δ)のような三角形に近い形の土地ができ、これを三角州といいます。

食塩が水に溶けて、透明な液体になったものを何といいますか?

①食塩

②水溶液

③混合物

正解は『水溶液』

食塩のように、ものが液体(水など)に溶けて、全体が均一になった液体を水溶液といいます。食塩水の場合、食塩が溶質、水が溶媒です。

ものが水に溶けて、全体が均一で見えなくなる現象を何といいますか?

①溶解(ようかい)

②蒸発(じょうはつ)

③ろ過(ろか)

正解は『溶解(ようかい)』

固体、液体、気体が、別の液体(溶媒)の中に分子レベルで混ざり合い、均一な液体(溶液)になる現象を溶解といいます。水に食塩が溶けるのは溶解の一例です。

食塩水は、ろ紙を使った「ろ過」で食塩と水に分けることができますか?

①できる

②できない

③温めればできる

正解は『できない』

ろ過は、液体に溶けていない固体の粒を取り除く方法です。食塩水では、食塩は水に完全に溶けて目に見えない小さな粒子(イオン)になっているため、ろ紙の小さな穴を通り抜けてしまい、ろ過では分離できません。

水に溶けているものを何といいますか?

①溶媒(ようばい)

②溶液(ようえき)

③溶質(ようしつ)

正解は『溶質(ようしつ)』

水溶液において、水に溶けている物質(食塩、砂糖、ミョウバンなど)のことを溶質といいます。溶かしている液体(水など)は溶媒、溶質が溶媒に溶けた液体全体を溶液といいます。

ものを溶かしている液体(食塩水の場合は水)を何といいますか?

①溶質(ようしつ)

②溶媒(ようばい)

③溶液(ようえき)

正解は『溶媒(ようばい)』

水溶液において、溶質を溶かしている液体(水など)のことを溶媒といいます。食塩水の場合は水が溶媒、食塩が溶質にあたります。

決まった量の水に、ものがそれ以上溶けなくなった状態の水溶液を何といいますか?

①うすい水溶液

②飽和水溶液(ほうわすいようえき)

③不飽和水溶液(ふほうわすいようえき)

正解は『飽和水溶液(ほうわすいようえき)』

一定の量の溶媒(水など)に溶ける溶質の量には限界があります。その限界まで溶質が溶けている水溶液のことを飽和水溶液といいます。これ以上溶質を加えても溶け残ります。

一般的に、水の温度を上げると、ミョウバンのような固体の溶ける量はどうなりますか?

①変わらない

②減る

③増える

正解は『増える』

多くの固体(ミョウバン、砂糖など)は、水の温度が高くなるほど、水に溶ける量が増えます。しかし、食塩のように温度による溶解度の変化が小さいものもあります。

食塩水の重さは、溶かす前の水の重さと食塩の重さを合わせたものと比べてどうなりますか?

①軽くなる

②重くなる

③ほぼ同じになる

正解は『ほぼ同じになる』

ものが水に溶けて見えなくなっても、その物質がなくなったわけではありません。水溶液の重さは、溶かす前の溶媒(水)の重さと溶質(食塩)の重さを合計したものとほぼ同じになります(質量保存の法則)。

飽和水溶液を冷やしたり、水を蒸発させたりしたときに、溶けていたもの(溶質)が固体として出てくることを何といいますか?

①溶解(ようかい)

②結晶(けっしょう)

③ろ過(ろか)

正解は『結晶(けっしょう)』

水溶液から溶質が規則正しい形の固体として現れること、またその固体のことを結晶といいます。ミョウバンや食塩は、水溶液から取り出すと特有の形の結晶になります。

ミョウバンを水にたくさん溶かした熱い飽和水溶液を冷やすと、どうなりますか?

①何も変わらない

②さらにミョウバンが溶ける

③溶けていたミョウバンが結晶として出てくる

正解は『溶けていたミョウバンが結晶として出てくる』

ミョウバンは温度が下がると水に溶ける量が大きく減ります。そのため、熱い飽和水溶液を冷やすと、溶けていられなくなったミョウバンが結晶として現れます。

水溶液から出てきたミョウバンの結晶は、どのような形をしていますか?

①丸い粒

②粉々

③規則正しい多面体

正解は『規則正しい多面体』

ミョウバンの結晶は、無色透明で、八面体などのような規則正しい幾何学的な形をしています。物質の種類によって結晶の形は決まっています。

食塩水の水を蒸発させて食塩を取り出すと、どのような形の結晶が見られることが多いでしょう?

①針のような形

②サイコロのような立方体

③丸い形

正解は『サイコロのような立方体』

食塩(塩化ナトリウム)の結晶は、基本的にサイコロのような立方体の形をしています。ゆっくりと水を蒸発させると、比較的大きな結晶を作ることができます。

コーヒーシュガー(角砂糖)を早く溶かすには、どうすればよいでしょう?(複数当てはまる場合があります)

①そのまま静かに置いておく

②かき混ぜる、または温度を上げる

③冷やす

正解は『かき混ぜる、または温度を上げる』

ものを早く溶かすには、①かき混ぜる(新しい溶媒に触れさせる)、②溶媒の温度を上げる(溶ける量や速さが増す)、③溶質を細かくする(表面積を増やす)などの方法があります。

水に泥を混ぜたものから、泥(固体)だけを取り除くには、どのような方法が適していますか?

①蒸発させる

②ろ過する

③冷やす

正解は『ろ過する』

ろ過は、液体に溶けていない固体の粒子を、ろ紙などを使って液体から分離する方法です。泥水の場合、泥は水に溶けていないので、ろ紙でこし取ることができます。

ろ過を行うときに使う、円錐状のガラス器具の名前は何でしょう?

①ビーカー

②ろうと(ロート)

③試験管

正解は『ろうと(ロート)』

ろうと(ロート)は、液体を口の狭い容器に移したり、ろ過の際にろ紙をセットして使ったりする円錐形の器具です。

糸におもりをつるし、揺れるようにしたものを何といいますか?

①ばね

②てこ

③ふりこ

正解は『ふりこ』

ふりこは、固定した一点から糸などでおもりをつるし、重力によって周期的に揺れ動くようにしたものです。時計などに利用されてきました。

ふりこが1回揺れて元の位置に戻ってくるまでの時間を何といいますか?

①周期

②振幅

③長さ

正解は『周期』

ふりこが1往復するのにかかる時間を周期といいます。ふりこの周期は、ある条件が同じであれば常に一定になる性質があります。

ふりこの周期(1往復する時間)は、何によって変わるでしょう?

①おもりの重さ

②振れ幅の大きさ

③ふりこの長さ

正解は『ふりこの長さ』

ふりこの周期は、おもりの重さや振れ幅の大きさにはほとんど関係なく、ふりこの長さ(支点からおもりの中心までの長さ)だけで決まります。これを「ふりこの等時性」といいます。

ふりこの長さを長くすると、周期(1往復する時間)はどうなりますか?

①短くなる

②変わらない

③長くなる

正解は『長くなる』

ふりこの長さが長いほど、1往復するのに時間がかかるようになり、周期は長くなります。逆に、ふりこの長さが短いほど、周期は短くなります。

ふりこのおもりの重さを重くすると、周期(1往復する時間)はどうなりますか?

①長くなる

②変わらない

③短くなる

正解は『変わらない』

ふりこの周期は、おもりの重さを変えてもほとんど変わりません。重いおもりでも軽いおもりでも、同じ長さのふりこであれば、1往復する時間はほぼ同じです。

ふりこの振れ幅(揺れる角度)を大きくすると、周期(1往復する時間)はどうなりますか?

①長くなる

②ほとんど変わらない

③短くなる

正解は『ほとんど変わらない』

ふりこの振れ幅をある程度大きくしても、周期はほとんど変わりません。ただし、振れ幅が非常に大きくなると少しだけ周期は長くなりますが、小学校の実験範囲では「変わらない」と学びます。

ふりこの周期を正確に測るためには、どのような工夫をするとよいでしょう?

①1往復だけ測る

②10往復する時間を測り、その時間を10で割る

③ストップウォッチを使わない

正解は『10往復する時間を測り、その時間を10で割る』

1往復の時間は短いため、測り始めや測り終わりの誤差が大きくなりやすいです。そこで、10往復や20往復など、複数回往復する時間を測り、その時間を往復した回数で割ることで、1往復あたりの時間をより正確に求めることができます。

ふりこの長さを変えずに、おもりの重さだけを変えて周期を調べる実験をするとき、何が分かりますか?

①長さと周期の関係

②重さと周期の関係

③振れ幅と周期の関係

正解は『重さと周期の関係』

実験では、調べたい条件(この場合はおもりの重さ)だけを変え、他の条件(ふりこの長さ、振れ幅)は同じにします。この実験によって、おもりの重さが周期に影響するかどうかが分かります。

古いタイプの柱時計や置き時計の中には、時を刻むために何が使われているものがあるでしょう?

①ゴム

②ふりこ

③磁石

正解は『ふりこ』

ふりこは、長さが一定であれば周期も一定になる性質(等時性)を持っています。この性質を利用して、正確に時を刻むために、昔の時計にはふりこが使われていました。

公園にあるブランコは、何と似た動きをしますか?

①シーソー

②すべり台

③ふりこ

正解は『ふりこ』

ブランコは、支点からつるされたものが揺れ動くという点で、ふりこと同じ原理で動いています。こぐのをやめると、だんだん揺れは小さくなりますが、1往復する時間はあまり変わりません。

ふりこの周期が、振れ幅の大きさによらずほぼ一定である性質を何といいますか?

①慣性の法則

②作用・反作用の法則

③ふりこの等時性

正解は『ふりこの等時性』

ふりこが1往復する時間(周期)は、振れ幅がある程度小さければ、その大きさによらずほぼ一定であるという性質を「ふりこの等時性」といいます。この発見により、正確な時計を作ることが可能になりました。

エナメル線を巻いたコイルに電流を流すと、コイルはどうなりますか?

①熱くなるだけ

②光る

③磁石の性質を持つ(電磁石になる)

正解は『磁石の性質を持つ(電磁石になる)』

導線を巻いたコイルに電流を流すと、コイルの周りに磁界が発生し、コイル全体が磁石と同じような性質を持ちます。これを電磁石といいます。

電磁石が引きつけるものは、次のうちどれでしょう?

①アルミニウムのクリップ

②鉄のクリップ

③プラスチックの消しゴム

正解は『鉄のクリップ』

電磁石は磁石の一種なので、鉄、ニッケル、コバルトなど、磁石に引きつけられる物質を引きつけます。アルミニウムやプラスチックは引きつけません。

電磁石のN極やS極の向きを変えるには、どうすればよいでしょう?

①コイルの巻き数を変える

②流す電流の向きを変える

③鉄心を入れる

正解は『流す電流の向きを変える』

電磁石の極(N極・S極)の向きは、コイルに流れる電流の向きによって決まります。電池のプラス極とマイナス極を逆につなぎ替えるなどして電流の向きを逆にすると、電磁石のN極とS極も逆になります。

電磁石の力を強くする方法として、適切でないものはどれでしょう?

①コイルの巻き数を増やす

②コイルに入れる鉄心を太くする

③コイルに流す電流を弱くする

正解は『コイルに流す電流を弱くする』

電磁石の力は、①コイルに流す電流を強くする(乾電池の数を増やすなど)、②コイルの巻き数を増やす、③コイルの中に鉄心を入れる(または太くする)、といった方法で強くすることができます。電流を弱くすると、電磁石の力は弱くなります。

電磁石のコイルの中に鉄の棒(鉄心)を入れると、磁力はどうなりますか?

①弱くなる

②変わらない

③強くなる

正解は『強くなる』

コイルの中に鉄心を入れると、鉄心が磁化されて電磁石の磁力を強める働きをします。そのため、鉄心がない場合よりも強い電磁石になります。

電磁石のコイルに流す電流を切ると、どうなりますか?

①永久磁石になる

②磁力を失う

③磁力がさらに強くなる

正解は『磁力を失う』

電磁石は、コイルに電流が流れている間だけ磁石としての性質を持ちます。電流を切ると、磁力をほとんど失ってしまうのが特徴です。この性質が様々なところで利用されています。

普通の磁石(永久磁石)と比べて、電磁石の便利な点は何でしょう?

①常に磁力を持っていること

②電流のON/OFFで磁力を制御できること

③軽いこと

正解は『電流のON/OFFで磁力を制御できること』

電磁石は、電流を流したり止めたりすることで磁石にしたり、しなかったりすることができます。また、電流の強さやコイルの巻き数を変えることで、磁力の強さを調節することも可能です。これが永久磁石にはない利点です。

電気で動き、中にコイルと磁石が入っていて回転する仕組みを持つものは何でしょう?

①電球

②モーター(電動機)

③スピーカー

正解は『モーター(電動機)』

モーター(電動機)は、電気エネルギーを回転運動に変える装置です。内部にはコイル(電磁石になる部分)と永久磁石があり、電流を流すと磁力によってコイルが力を受けて回転する仕組みになっています。

電磁石の性質を利用して、スイッチの切り替えなどを自動で行う部品を何といいますか?

①電池

②リレー(継電器)

③抵抗器

正解は『リレー(継電器)』

リレーは、電磁石を使って別の回路のスイッチを遠隔操作したり、小さな電流で大きな電流を制御したりする部品です。電磁石に電流を流すと、その磁力でスイッチがONまたはOFFになります。

電磁石の極(N極かS極か)を調べるために使うと便利なものは何でしょう?

①温度計

②方位磁針

③ものさし

正解は『方位磁針』

方位磁針は、地球の磁場や周りの磁石・電磁石の磁力に反応してN極が北を、S極が南を指します。電磁石に近づけると、方位磁針のN極が引きつけられる方が電磁石のS極、反発する方がN極であることがわかります。

エナメル線などの導線を、ぐるぐる巻いたものを何といいますか?

①電池

②コイル

③スイッチ

正解は『コイル』

コイルは、導線(エナメル線など)をらせん状に巻いたものです。電磁石やモーター、変圧器など、電気と磁気を利用する多くの機器で重要な役割を果たしています。

電磁石の実験をするとき、回路に電流を流したり止めたりするために使う部品は何でしょう?

①導線

②スイッチ

③検流計

正解は『スイッチ』

スイッチは、電気回路を開いたり閉じたりして、電流を流したり止めたりするための部品です。実験の安全のためにも、回路にはスイッチを入れることが一般的です。

コイルの巻き数が同じ場合、乾電池を1個つないだ時と2個直列につないだ時では、どちらが強い電磁石になりますか?

①1個のとき

②2個直列のとき

③どちらも同じ強さ

正解は『2個直列のとき』

乾電池を2個直列につなぐと、回路に流れる電流が大きくなります。電磁石の強さは、流れる電流が大きいほど強くなるため、乾電池2個直列のときの方が強い電磁石になります。

流す電流が同じ場合、コイルの巻き数が100回の時と200回の時では、どちらが強い電磁石になりますか?

①100回のとき

②200回のとき

③どちらも同じ強さ

正解は『200回のとき』

電磁石の強さは、コイルの巻き数が多いほど強くなります。流れる電流が同じであれば、巻き数が200回の方が100回のときよりも強い電磁石になります。

植物が発芽した後、日光が当たらない場所で育てると、葉の色はどうなりますか?

①濃い緑色になる

②黄色っぽくなる(白っぽくなる)

③赤色になる

正解は『黄色っぽくなる(白っぽくなる)』

植物の葉が緑色なのは、光合成を行うための葉緑素があるからです。日光が当たらないと葉緑素が十分に作られず、もやしのように茎がひょろ長く伸び、葉は黄色っぽくなったり白っぽくなったりします。

植物の根の主な働きとして、適切でないものはどれでしょう?

①体を支える

②水や養分を吸い上げる

③光合成をする

正解は『光合成をする』

根の主な働きは、植物の体を土の中に固定して支えることと、土の中から水や水に溶けた養分(肥料分)を吸い上げることです。光合成は主に葉で行われます。

アブラナの花のつくりで、一番外側にある緑色の小さな葉のような部分を何といいますか?

①花びら(花弁)

②がく

③めしべ

正解は『がく』

がくは、花の一番外側にあり、つぼみの時に花全体を包んで保護する役割があります。通常は緑色をしています。

ヘチマのように、お花とめ花が別々に咲く植物があります。実がなるのはどちらの花でしょう?

①お花

②め花

③どちらでも実がなる

正解は『め花』

ヘチマやキュウリなどには、おしべだけを持つお花と、めしべだけを持つめ花があります。め花には根元に子房(実になる部分)のふくらみがあり、受粉するとこの部分が成長して実になります。

魚の体表をおおっていて、体を保護しているうろこ状のものは何でしょう?

①うろこ

②羽毛

③甲羅

正解は『うろこ』

多くの魚の体表は、うろこ(鱗)と呼ばれる薄い骨質の小片で覆われています。うろこは、外部からの刺激や寄生虫などから体を保護する役割があります。

メダカの卵を観察するときに、拡大して見るために使う道具は何でしょう?

①ものさし

②ルーペ(虫めがね)

③方位磁針

正解は『ルーペ(虫めがね)』

メダカの卵は小さいため、中の様子を詳しく観察するには、ルーペ(虫めがね)や実体顕微鏡などを使って拡大して見る必要があります。

天気を記録するとき、「快晴」とはどのような空の状態をいうでしょう?

①空全体が雲で覆われている

②雲が少しだけある

③雲がほとんどない

正解は『雲がほとんどない』

快晴は、空全体を見渡して、雲量が1割以下の状態をいいます。つまり、ほとんど雲がなく、よく晴れている天気のことです。(※雲量2~8割が「晴れ」、9割以上が「くもり」と定義されます)

天気予報で使われる「降水確率」とは、何が降る確率のことでしょう?

①1mm以上の雨または雪

②霧雨

③晴れる確率

正解は『1mm以上の雨または雪』

降水確率とは、予報区内で、予報期間内に1mm以上の雨または雪が降る確率(可能性)を%で表したものです。雨量の多少や降水時間の長さとは関係ありません。

川の流れによって運ばれた石が、下流に行くほど丸みを帯びてくるのはなぜでしょう?

①下流の水が丸くする成分を含んでいるから

②運ばれる間に石同士や川底とぶつかり合い、角が削られるから

③下流では大きな石しか残らないから

正解は『運ばれる間に石同士や川底とぶつかり合い、角が削られるから』

川を流れる石は、運ばれる過程で他の石とぶつかったり、川底にこすれたりします。その結果、角がどんどん削られていき、下流に行くほど丸みを帯びた形になります。

大雨によって、川の水があふれて洪水になる危険があるとき、どこに避難するのが安全でしょう?

①川の近くの低い土地

②頑丈な建物の上の階や、高台

③地下室

正解は『頑丈な建物の上の階や、高台』

洪水のおそれがある場合は、川や用水路、低い土地から離れ、できるだけ高い場所へ避難することが重要です。市町村が指定する避難場所や、近くの頑丈な建物の2階以上、あるいは高台などが安全な避難先となります。

砂糖水にさらに砂糖を加えても溶け残るようになりました。この砂糖水から砂糖の結晶を取り出すには、どうすれば良いでしょう?

①加熱してさらに溶かす

②水を加えて薄める

③冷やす、または水を蒸発させる

正解は『冷やす、または水を蒸発させる』

砂糖は温度が下がると溶ける量が減るので、飽和した砂糖水を冷やすと結晶が出てきます。また、水を蒸発させて水の量を減らすことでも、溶けていられなくなった砂糖が結晶として出てきます。

水溶液の性質として、正しいものはどれでしょう?

①色は必ずついている

②時間が経つと溶けているものが下に沈む

③どの部分も濃さが同じで透明である

正解は『どの部分も濃さが同じで透明である』

水溶液は、溶質が溶媒中に均一に溶け込んでいるため、どの部分をとっても濃さが同じで、透明(向こう側が透けて見える)です。色がついているもの(硫酸銅水溶液など)もありますが、無色のもの(食塩水、砂糖水など)も多いです。また、放置しても溶質が沈むことはありません。

100gの水に食塩を30g溶かしました。この食塩水の重さは何gになりますか?

①100g

②30g

③130g

正解は『130g』

ものが水に溶けても、物質そのものがなくなったわけではありません。水溶液の全体の重さは、溶かす前の水の重さと、溶かしたものの重さを足し合わせたものになります。したがって、100g + 30g = 130g です。

ふりこの長さを4倍にすると、周期(1往復する時間)は元の約何倍になりますか?

①約2倍

②約4倍

③約8倍

正解は『約2倍』

ふりこの周期は、長さの平方根(ルート)に比例します。したがって、長さを4倍にすると、周期は√4 = 2倍になります。これは少し難しいですが、長さが長いほど周期が長くなることの発展的な内容です。

ふりこ実験で、「振れ幅」とはどの部分の大きさを指しますか?

①糸の長さ

②おもりの重さ

③おもりが揺れる角度や幅

正解は『おもりが揺れる角度や幅』

振れ幅(または振幅)は、ふりこが揺れるときの、最も下の位置から左右の最も高い位置までの角度や、左右の揺れの幅のことを指します。

電磁石のコイルに使うエナメル線は、なぜエナメルで覆われているのでしょう?

①きれいに見せるため

②導線同士が直接触れてショートするのを防ぐため

③磁力を弱めるため

正解は『導線同士が直接触れてショートするのを防ぐため』

エナメル線は、銅線などの導線の表面をエナメルという絶縁性の塗料で覆ったものです。コイル状に巻く際、導線同士が接触しても電気が横に流れず(ショートせず)、きちんと巻かれた方向に流れるようにするためです。

電磁石の力を利用して、鉄くずなどを持ち上げて運ぶ機械は何でしょう?

①クレーン(電磁石クレーン)

②ベルトコンベア

③フォークリフト

正解は『クレーン(電磁石クレーン)』

電磁石クレーンは、強力な電磁石を使って、鉄製品や鉄くずを吸着させて持ち上げ、目的の場所まで運ぶことができるクレーンです。電流を切れば吸着力がなくなるため、荷物を降ろすのも簡単です。

電磁石のN極とS極は、コイルのどちらの端に現れますか?

①片方の端だけに現れる

②両端にN極とS極が一つずつ現れる

③全体がN極になる

正解は『両端にN極とS極が一つずつ現れる』

電磁石は、棒磁石と同じように、N極とS極が必ずペアで現れます。電流の向きによって、コイルのどちらの端がN極になり、どちらの端がS極になるかが決まります。

モーターの中で、電磁石と永久磁石の間にはどのような力が働いて回転するのでしょう?

①引き合う力だけ

②反発する力だけ

③引き合う力と反発する力

正解は『引き合う力と反発する力』

モーターは、電磁石(コイル)と永久磁石の間に働く磁力(N極とS極が引き合う力、N極同士やS極同士が反発する力)を利用して回転します。電流の向きを切り替えることで、連続的に回転する力を生み出しています。

小学5年生の理科で学んだことを生かして、身の回りの自然や科学にもっと興味を持つために大切なことは何でしょう?

①教科書だけを読むこと

②なぜだろう?どうしてだろう?と疑問に思うこと

③実験はしないこと

正解は『なぜだろう?どうしてだろう?と疑問に思うこと』

理科の学習は、知識を覚えるだけでなく、「なぜそうなるのだろう?」「もっと知りたい!」という好奇心や探求心を持つことがとても大切です。身の回りの現象に疑問を持ち、観察したり調べたりすることで、さらに学びが深まります。

植物の種子が発芽するために、温度はどのように関係していますか?

①高ければ高いほど良い

②低ければ低いほど良い

③種類によって適した温度がある

正解は『種類によって適した温度がある』

種子が発芽するためには、それぞれの植物の種類に適した温度(適温)が必要です。低すぎても高すぎても発芽しにくくなります。多くの植物には発芽しやすい温度範囲があります。

植物の葉にある、光合成を行うための緑色の粒を何といいますか?

①細胞

②葉脈

③葉緑体

正解は『葉緑体』

葉緑体は、植物の細胞の中にある小さな粒で、光合成を行う場所です。葉が緑色に見えるのは、この葉緑体に葉緑素(クロロフィル)という緑色の色素が含まれているからです。

植物が光合成で作ったでんぷんは、その後どうなりますか?

①すぐに捨てられる

②水に溶けやすい糖に変えられ、体全体に運ばれる

③葉にずっと貯められる

正解は『水に溶けやすい糖に変えられ、体全体に運ばれる』

葉で作られたでんぷんは、夜間などに水に溶けやすい糖に変えられて、師管(しかん)という管を通って、成長が盛んな部分(根、茎、新しい葉、実など)や、養分を貯蔵する部分(イモなど)に運ばれて使われたり、貯えられたりします。

花粉がめしべの柱頭についた後、花粉から何が伸びて胚珠に達しますか?

①根

②花粉管

③茎

正解は『花粉管』

受粉が起こると、花粉から花粉管という細い管がめしべの中を伸びていき、子房の中にある胚珠に到達します。この花粉管の中を通って精細胞が運ばれ、受精が行われます。

風によって花粉が運ばれる花(風媒花)の特徴として、あまり当てはまらないものはどれでしょう?

①花びらが目立たない

②たくさんの軽い花粉を作る

③良い香りがする

正解は『良い香りがする』

風で花粉を運ぶ花(イネ、マツなど)は、虫を呼ぶ必要がないため、花びらが小さく目立たなかったり、香りがなかったりすることが多いです。その代わり、風に乗りやすいように軽くて大量の花粉を作ります。

昆虫によって花粉が運ばれる花(虫媒花)の特徴として、当てはまるものはどれでしょう?

①花びらが大きく色が鮮やか、または蜜がある

②花粉が非常に重い

③花が下を向いて咲く

正解は『花びらが大きく色が鮮やか、または蜜がある』

虫で花粉を運ぶ花(アブラナ、サクラなど)は、虫を引き寄せるために、花びらが大きくて目立つ色をしていたり、良い香りがしたり、蜜を出したりするなどの特徴があります。

メダカの卵の中にある、栄養分がつまった黄色い球状の部分を何といいますか?

①目

②心臓

③卵黄(らんおう)

正解は『卵黄(らんおう)』

卵黄は、卵の中で発生が進む間の栄養分となる部分です。ふ化するまでの間、子メダカはこの卵黄の栄養を使って成長します。

生まれたばかりの子メダカのおなかについている袋は何でしょう?

①浮袋

②さいのう(ヨークサック)

③えら

正解は『さいのう(ヨークサック)』

生まれたばかりの子メダカ(仔魚)のおなかには、卵の中にあった卵黄の一部が袋状に残っています。これをさいのう(ヨークサック)といい、ふ化後しばらくはこの栄養を使って成長します。

ヒトやメダカのように、主にオスとメスが関わって子孫を作る生殖の方法を何といいますか?

①無性生殖

②有性生殖

③分裂

正解は『有性生殖』

有性生殖は、オスが作る精子とメスが作る卵などの生殖細胞が受精することによって、新しい個体を作る生殖方法です。両親の遺伝子を受け継ぐため、多様な子孫が生まれます。

アサガオのつるが棒などに巻き付くのは、どのような刺激に反応しているからでしょう?

①光

②重力

③接触

正解は『接触』

アサガオなどのつる植物が支柱に巻き付くのは、つるが何かに触れる(接触)とその刺激に反応して、巻き付くように成長する性質があるためです。これにより、より高く伸びて日光を受けやすくなります。

空に浮かぶ雲の形や高さによって、「巻雲(けんうん)」「積雲(せきうん)」「層雲(そううん)」などに分類されますが、「わた雲」とも呼ばれるのはどれでしょう?

①巻雲

②積雲

③層雲

正解は『積雲』

積雲は、綿をちぎったような塊状の雲で、晴れた日によく見られます。垂直方向に発達しやすく、雄大積雲(入道雲)になると、強い雨や雷をもたらすことがあります。

非常に高い空にでき、氷の粒でできていることが多い、すじ状や羽毛状の雲を何といいますか?

①巻雲(けんうん)

②乱層雲(らんそううん)

③霧(きり)

正解は『巻雲(けんうん)』

巻雲(すじ雲)は、上空の高いところ(5,000m~13,000m)にできる雲で、氷の結晶(氷晶)でできています。薄く、太陽の光を透かすことが多いです。

雨や雪を降らせることが多い、空全体をどんよりと覆う灰色の雲を何といいますか?

①高積雲(こうせきうん)

②巻積雲(けんせきうん)

③乱層雲(らんそううん)

正解は『乱層雲(らんそううん)』

乱層雲(あま雲)は、中層から下層にかけて広がる厚い雲で、比較的穏やかな雨や雪を長時間降らせることが多いです。空全体を暗く覆います。

気温は、通常、地面からの高さが高くなるほどどうなりますか?

①高くなる

②変わらない

③低くなる

正解は『低くなる』

空気は主に地面からの熱で温められるため、地面から離れるほど(高度が高くなるほど)、気温は低くなるのが一般的です。約100m上昇するごとに約0.65℃下がると言われています。

雨の量を測るための器具を何といいますか?

①風速計

②雨量計

③湿度計

正解は『雨量計』

雨量計は、降った雨が地面に溜まった場合の深さを測るための器具です。一定時間に降った雨の量をmm(ミリメートル)単位で表します。

風の強さを表す「風力」。風力0はどのような状態でしょう?

①煙がまっすぐ昇る(静穏)

②木の葉が揺れる

③木の枝が折れる

正解は『煙がまっすぐ昇る(静穏)』

風力は、風の強さを0から12までの階級で表したものです。風力0は風が全く吹いていない「静穏」な状態で、煙はまっすぐ昇ります。

天気予報を発表している機関はどこでしょう?

①消防庁

②気象庁

③環境省

正解は『気象庁』

日本の天気予報は、国土交通省の外局である気象庁が、全国の観測データやスーパーコンピュータによるシミュレーションなどをもとに作成し、発表しています。

台風の中心付近にある、風が弱く雲の少ない部分を何といいますか?

①台風の目

②台風の前線

③台風の渦

正解は『台風の目』

台風の中心部には、下降気流によって雲がなくなり、風も弱くなる円形の領域があります。これを「台風の目」といいます。目の周りでは非常に強い風雨となります。

ゲリラ豪雨のような、短時間に狭い範囲で降る非常に激しい雨を何といいますか?

①霧雨(きりさめ)

②しぐれ

③局地的大雨(きょくちてきおおあめ)

正解は『局地的大雨(きょくちてきおおあめ)』

局地的大雨は、積乱雲(入道雲)が急発達することなどにより、短時間に狭い地域で集中して降る激しい雨のことです。予測が難しく、都市部での浸水などの被害を引き起こすことがあります。

日々の天気と私たちの生活との関わりについて、間違っているものはどれでしょう?

①晴れの日は洗濯物がよく乾く

②雨の日は運動会が中止になることがある

③天気は農業や漁業には全く関係ない

正解は『天気は農業や漁業には全く関係ない』

天気は私たちの日常生活(服装、洗濯、レジャーなど)はもちろん、農業(作物の生育)、漁業(出漁の可否)、交通機関、建設業など、社会の様々な活動に深く関わっています。

川の水が流れる速さは、一般的に川幅が狭い場所と広い場所ではどちらが速いでしょう?

①狭い場所

②広い場所

③どちらも同じ

正解は『狭い場所』

同じ量の水が流れている場合、川幅が狭い場所では水が通る断面積が小さくなるため、流れる速さは速くなります。逆に、川幅が広い場所では流速は遅くなります。

流れる水によって運ばれる土砂のうち、最も粒が大きいものを何といいますか?

①泥(どろ)

②砂(すな)

③れき(礫)

正解は『れき(礫)』

流れる水によって運ばれる土や石のかけら(土砂)は、粒の大きさによって分類されます。直径2mm以上のものを「れき(礫)」、2mm~1/16mmのものを「砂(すな)」、それより細かいものを「泥(どろ)」といいます。れきは主に上流で見られます。

川が運んできた土砂が河口付近に堆積するとき、粒の大きさによってどのように積もりやすいでしょう?

①大きい粒が沖合に、小さい粒が岸近くに積もる

②小さい粒が沖合に、大きい粒が岸近くに積もる

③大きさに関係なく混ざって積もる

正解は『小さい粒が沖合に、大きい粒が岸近くに積もる』

河口付近では流れが非常にゆるやかになるため、まず重くて大きい粒(れきや砂)が岸に近いところに堆積し、軽くて小さい粒(泥)ほど遠くまで運ばれて沖合に堆積する傾向があります。

雨が降ったとき、地面にしみこんだ水は最終的にどこへ向かうことが多いでしょう?

①空に昇る

②地面の下にたまり続ける

③川に流れ込み、やがて海へ注ぐ

正解は『川に流れ込み、やがて海へ注ぐ』

地面にしみこんだ雨水の一部は地下水となり、ゆっくりと低い方へ移動して川に流れ込んだり、湧き水として地表に出たりします。そして、川の水はやがて海へと流れ込みます。水は地球上を循環しています。

海岸線の近くで、波や風によって砂が運ばれてできた丘状の地形を何といいますか?

①扇状地

②砂丘

③三角州

正解は『砂丘』

砂丘は、主に風の働きによって砂が運ばれ、堆積してできた丘のような地形です。海岸だけでなく、砂漠地帯にも形成されます。鳥取砂丘などが有名です。

川の流れを緩やかにしたり、農業用水や発電などに利用したりするために、川をせき止めて作られる施設は何でしょう?

①橋

②トンネル

③ダム

正解は『ダム』

ダムは、河川の水を貯留し、洪水を調節したり、水道用水・農業用水・工業用水を供給したり、水力発電を行ったりするなど、様々な目的で建設される巨大な構造物です。

大雨で川の水かさが増したとき、川沿いの低い土地が水につかることを何といいますか?

①がけ崩れ

②浸水(しんすい)

③地盤沈下

正解は『浸水(しんすい)』

浸水は、大雨や洪水などによって、住宅や田畑、道路などが水につかってしまうことです。特に川沿いや海岸近くの低い土地で起こりやすい災害です。

土地の使われ方は、川の上流と下流ではどのように違うことが多いでしょう?

①上流は水田が多く、下流は森林が多い

②上流は森林が多く、下流は市街地や水田が多い

③どちらも同じように使われている

正解は『上流は森林が多く、下流は市街地や水田が多い』

川の上流は山地で傾斜が急なため、森林が多い傾向があります。一方、下流は平野が広がり、土地が平坦で水も得やすいため、市街地が発達したり、水田などの農地として利用されたりすることが多いです。

自分の住んでいる地域の、洪水や土砂災害などの危険箇所や避難場所を示した地図を何といいますか?

①路線図

②ハザードマップ

③世界地図

正解は『ハザードマップ』

ハザードマップ(防災マップ)は、自然災害による被害が予想される区域や、その被害の程度、避難場所、避難経路などの情報を地図上に示したものです。災害時に安全に避難するために、事前に確認しておくことが大切です。

川の堤防が決壊するなどして、大量の水が一気に流れ込む洪水を何といいますか?

①鉄砲水

②高潮

③津波

正解は『鉄砲水』

鉄砲水は、山津波とも呼ばれ、豪雨などによって谷や川の水が急激に増水し、土砂や流木を巻き込みながら、すさまじい勢いで流れ下る現象です。非常に危険な洪水の一種です。

水溶液は、時間が経つと溶けているものが沈殿しますか?

①必ず沈殿する

②種類によっては沈殿する

③沈殿しない

正解は『沈殿しない』

水溶液は、溶質が溶媒中に均一に分散している状態なので、放置しても溶けているものが下に沈む(沈殿する)ことはありません。もし沈殿物が見られる場合は、それは溶け残ったものか、水に溶けないものが混ざっている状態(懸濁液など)です。

食塩水に光の筋を通すと、光の道すじは見えますか?

①はっきり見える

②ぼんやり見える

③見えない

正解は『見えない』

食塩水のような真の溶液では、溶けている粒子の大きさが非常に小さいため、光が散乱されず、光の通路(チンダル現象)は見えません。牛乳のようなコロイド溶液や、泥水のような懸濁液では光の通路が見えます。

100gの水に溶ける物質の最大量をグラムで表したものを何といいますか?

①濃度

②溶解度(ようかいど)

③飽和量

正解は『溶解度(ようかいど)』

溶解度は、一定量(通常は100g)の溶媒(水など)に溶ける溶質の最大量をグラム数で示した値です。溶解度は物質の種類や温度によって異なります。

食塩の溶解度は、水の温度を上げるとどうなりますか?

①大きく増える

②あまり変わらない

③減る

正解は『あまり変わらない』

食塩(塩化ナトリウム)の溶解度は、他の多くの固体(ミョウバンや砂糖など)と比べて、温度による変化が小さいのが特徴です。水の温度を上げても、溶ける量はわずかしか増えません。

食塩水を熱して水を蒸発させると、何が残りますか?

①何も残らない

②水だけが残る

③白い粉(食塩)が残る

正解は『白い粉(食塩)が残る』

食塩水を加熱すると、水は水蒸気となって蒸発しますが、溶けていた食塩は蒸発せずに残ります。さらに加熱を続けると、水分が完全になくなり、白い粉末状の食塩の結晶が得られます。

ミョウバンの結晶作りの実験で、より大きな結晶を作るための工夫として適切なものはどれでしょう?

①急速に冷やす

②ゆっくり時間をかけて冷やす

③激しくかき混ぜながら冷やす

正解は『ゆっくり時間をかけて冷やす』

一般的に、水溶液から結晶を成長させる場合、ゆっくりと時間をかけて温度を下げたり、溶媒を蒸発させたりする方が、分子が規則正しく配列する時間が十分に与えられ、より大きく形の整った結晶ができやすくなります。

水溶液全体の重さに対する、溶けているものの重さの割合を百分率(%)で表したものを何といいますか?

①溶解度

②質量パーセント濃度

③飽和度

正解は『質量パーセント濃度』

質量パーセント濃度は、水溶液の濃さを表す方法の一つで、「(溶質の質量 ÷ 溶液全体の質量) × 100」で計算されます。例えば、水100gに食塩25gを溶かした場合、溶液全体の質量は125gなので、濃度は (25g ÷ 125g) × 100 = 20% となります。

ろ過をするとき、ろうとの足の先はビーカーの内壁につけるのはなぜでしょう?

①かっこいいから

②ろ液が飛び散るのを防ぎ、スムーズに流すため

③ビーカーを温めるため

正解は『ろ液が飛び散るのを防ぎ、スムーズに流すため』

ろうとの足(細長い管の部分)の先端を、ろ液を受けるビーカーの内壁につけることで、ろ液が静かに壁を伝って流れ落ちるようになります。これにより、ろ液が飛び散ったり、ろ紙が破れたりするのを防ぎ、ろ過をスムーズに行うことができます。

一度溶かしたものを再び結晶として取り出す操作を、特に何といいますか?

①蒸留

②再結晶

③中和

正解は『再結晶』

再結晶は、固体物質を一度溶媒に溶かし、その後、温度を下げたり溶媒を蒸発させたりして、再び結晶として析出させる精製方法です。不純物が溶液中に残りやすいため、より純度の高い結晶を得ることができます。

身の回りで「溶ける」という言葉が使われる例として、理科でいう「溶解」と意味が違うものはどれでしょう?

①角砂糖がコーヒーに溶ける

②雪が溶ける

③食塩が水に溶ける

正解は『雪が溶ける』

理科でいう「溶解」は、溶質が溶媒に均一に混ざり合う現象を指します。「雪が溶ける」は、固体の水(雪や氷)が温度上昇によって液体の水に変化する「融解(ゆうかい)」という現象であり、溶解とは区別されます。

ふりこが往復運動を続けられるのは、主に何の力が働いているからでしょう?

①磁力

②重力

③風の力

正解は『重力』

ふりこが揺れるのは、おもりにはたらく重力が主な原因です。おもりを持ち上げて手を離すと、重力によって下に引かれ、最下点を通り過ぎると今度は上がり、また重力で引き戻されるという運動を繰り返します。

同じ長さのふりこを使って、月面で実験すると、周期(1往復する時間)は地球上と比べてどうなりますか?

①短くなる

②変わらない

③長くなる

正解は『長くなる』

ふりこの周期は、重力加速度の大きさにも影響されます。月面の重力は地球の約1/6と小さいため、同じ長さのふりこでも、おもりを引き戻す力が弱くなり、ゆっくり揺れるようになります。したがって、周期は長くなります。

ふりこ実験で、おもりの「質量」を変える実験をするとき、何を使って重さを変えますか?

①糸の長さを変える

②同じ大きさで素材の違うおもりを使う

③振れ幅を変える

正解は『同じ大きさで素材の違うおもりを使う』

おもりの質量(重さ)だけを変えて周期への影響を調べるには、ふりこの長さと振れ幅は同じにして、おもりの材質(例:木、プラスチック、鉄など)を変えたり、同じ材質のおもりの数を変えたりして実験します。

ふりこの運動エネルギーが最も大きくなるのは、どの位置を通過するときでしょう?

①一番高い位置

②一番低い位置(最下点)

③中間の位置

正解は『一番低い位置(最下点)』

ふりこが揺れるとき、位置エネルギー(高さによるエネルギー)と運動エネルギー(速さによるエネルギー)が互いに変換されます。一番高い位置では運動エネルギーはゼロですが、一番低い位置(最下点)では最も速く動くため、運動エネルギーが最大になります。

メトロノームは、音楽のテンポ(速さ)を一定に保つための道具ですが、その仕組みに何が応用されていますか?

①電磁石

②ふりこ

③てこ

正解は『ふりこ』

メトロノームは、上下に動くおもりの位置を変えることで、揺れの周期(テンポ)を調節します。これは、ふりこの長さが変わると周期が変わる原理を応用したものです。おもりを上にすると周期は長く(テンポは遅く)なります。

ふりこの実験で、結果を記録するとき、どのような表を使うと分かりやすいでしょう?

①絵日記

②条件と結果を整理した表

③作文

正解は『条件と結果を整理した表』

実験の結果を分かりやすく記録し、考察するためには、変えた条件(ふりこの長さ、おもりの重さ、振れ幅など)と、測定した結果(周期など)を整理して表にまとめるのが効果的です。

ふりこの周期は長さだけで決まるという性質を利用して、昔、地球の形が完全な球ではないことを発見したのは誰でしょう?

①ガリレオ・ガリレイ

②ニュートン

③リシェ

正解は『リシェ』

フランスの天文学者ジャン・リシェは、パリと南米のカイエンヌで同じ長さのふりこ時計の進み方が違う(カイエンヌの方が遅れる)ことを発見しました。これは、地球が完全な球ではなく、赤道付近が少し膨らんでいて、赤道付近の方が重力がわずかに小さいことを示唆するものでした。

ふりこを使った実験で、周期を10回測って平均値を出すのはなぜでしょう?

①実験回数を増やすため

②測定誤差を小さくし、より信頼できる値を得るため

③ストップウォッチの練習のため

正解は『測定誤差を小さくし、より信頼できる値を得るため』

1回の測定だけでは、ストップウォッチの押し間違いなどの誤差が含まれる可能性があります。複数回(例えば10回)測定し、その平均値を求めることで、偶然による誤差の影響を減らし、より正確で信頼性の高い結果を得ることができます。

ふりこの長さが短いほど周期が短くなることを利用して、時間を計る道具として最初に考案されたものは何でしょう?

①日時計

②砂時計

③ふりこ時計

正解は『ふりこ時計』

ガリレオ・ガリレイがふりこの等時性を発見し、それをもとにオランダのホイヘンスが17世紀に初めて実用的なふりこ時計を発明しました。これにより、それまでの時計よりはるかに正確な時間を計ることができるようになりました。

地震の揺れを記録する地震計の中にも、ふりこの原理が応用されているものがあります。これは何のためでしょう?

①時間を計るため

②地面の揺れに対しておもりが動きにくい性質を利用するため

③電気を起こすため

正解は『地面の揺れに対しておもりが動きにくい性質を利用するため』

古いタイプの地震計(慣性式地震計)では、重いおもりをふりこのように吊るし、地面が揺れてもおもりはその場にとどまろうとする性質(慣性)を利用しています。地面の揺れとおもりの相対的な動きを記録することで、地震の揺れを捉えます。

電磁石のコイルに電流を流したとき、磁力が発生する方向を調べるのに使える法則は何でしょう?

①オームの法則

②右ねじの法則(アンペールの法則)

③フレミングの法則

正解は『右ねじの法則(アンペールの法則)』

右ねじの法則(またはアンペールの右手の法則)を使うと、コイルに流れる電流の向きと発生する磁界(磁力線)の向きの関係を知ることができます。右手の親指を電流の向きに合わせると、他の4本の指が巻く向きが磁界の向き(N極の方向)を示します。

電磁石を使って鉄を引きつける力を利用している身近な電化製品として、適切でないものはどれでしょう?

①電気ポット

②電気錠(ドアロック)

③スピーカー

正解は『電気ポット』

電気錠は電磁石でかんぬきを動かし、スピーカーは電磁石と永久磁石、コイルを使って音を出します。電気ポットは主に電熱線を使って水を温めるもので、電磁石の吸引力は直接利用していません。(IH調理器は電磁誘導を利用)

電磁石の実験で、エナメル線の両端のエナメルを剥がすのはなぜでしょう?

①きれいに巻くため

②電流が流れるようにするため

③磁力を強くするため

正解は『電流が流れるようにするため』

エナメルは電気を通さない絶縁体なので、そのままでは電池や導線につないでも電流が流れません。回路を作るために、電池や他の導線と接続する部分のエナメルを紙やすりなどで剥がして、中の導線(銅線など)を露出させる必要があります。

モーターが回転する向きを変えるには、どうすればよいでしょう?

①モーターを大きくする

②電流の向きを逆にする、または磁石の極を逆にする

③油をさす

正解は『電流の向きを逆にする、または磁石の極を逆にする』

モーターの回転方向は、コイルに流れる電流の向きと、磁石の極(磁界の向き)によって決まります。電流の向きを逆にしたり、磁石のN極とS極を入れ替えたりすると、コイルが受ける力の向きが逆になり、回転方向も逆になります。

電磁石の力を利用して、遠くのベルを鳴らす装置といえば何でしょう?

①電話

②電鈴(電気ベル)

③インターホン

正解は『電鈴(電気ベル)』

電鈴(電気ベル)は、電磁石とハンマー、ベル(鐘)を組み合わせた装置です。電流が流れると電磁石がハンマーを引きつけてベルを叩き、その動きで回路が切れてハンマーが戻り、再び回路がつながる…という動作を繰り返して連続的に音を出します。

強い電磁石を作るために、コイルの巻き方で工夫できることは何でしょう?

①すき間を空けて巻く

②できるだけ導線を重ねずに一列に巻く

③すき間なく、何層にも重ねてたくさん巻く

正解は『すき間なく、何層にも重ねてたくさん巻く』

電磁石の強さは巻き数に比例するため、同じ長さの鉄心に対して、できるだけ多くの回数、導線をすき間なく密に巻く方が強い磁力を得られます。何層にも重ねて巻くことも有効です。

電流が流れているかどうかを調べるための計器で、わずかな電流でも針が振れるものは何でしょう?

①電圧計

②電流計

③検流計(けんりゅうけい)

正解は『検流計(けんりゅうけい)』

検流計は、回路に電流が流れているかどうか、また、どちらの向きに流れているかを調べるための計器です。非常に感度が高く、わずかな電流でも針が振れるように作られています。主に電磁誘導の実験などで使われます。

リニアモーターカーは、どのような力を利用して浮上したり、前進したりするのでしょう?

①空気の力

②磁石(電磁石)の力

③水の力

正解は『磁石(電磁石)の力』

リニアモーターカーは、車両に取り付けられた超電導磁石(強力な電磁石)と、地上側のコイルとの間に働く磁力(反発力や吸引力)を利用して、車体を浮かせたり、前進する力を得たりしています。これにより、高速での走行が可能になります。

鉄心入りの電磁石で、電流を切った後もわずかに磁力が残ることがあります。この残った磁気を何といいますか?

①残留磁気(ざんりゅうじき)

②誘導磁気

③永久磁気

正解は『残留磁気(ざんりゅうじき)』

電磁石の鉄心に使われる軟鉄などは、電流を切るとほとんど磁力を失いますが、わずかに磁力が残ることがあります。これを残留磁気といいます。この性質がリレーなどの動作に関係することもあります。

乾電池の「直列つなぎ」と「並列つなぎ」では、どちらの方がモーターを速く回すことができるでしょう?(同じ乾電池の場合)

①直列つなぎ

②並列つなぎ

③どちらも同じ

正解は『直列つなぎ』

乾電池を直列につなぐと、回路全体の電圧が高くなり、より大きな電流が流れます。モーターの回転速度は、流れる電流が大きいほど(または電圧が高いほど)速くなるため、通常は直列つなぎの方が速く回ります。

インゲンマメの種子の中にある、発芽のための養分を蓄えている部分を何といいますか?

①胚(はい)

②子葉(しよう)

③種皮(しゅひ)

正解は『子葉(しよう)』

インゲンマメの種子は、主に胚(将来、芽や根になる部分)、子葉(発芽に必要な養分を蓄えている部分)、種皮(全体を包む皮)からできています。発芽時には子葉の養分が使われます。

植物が葉から水分を水蒸気として放出する働きを何といいますか?

①呼吸

②蒸散(じょうさん)

③光合成

正解は『蒸散(じょうさん)』

蒸散は、植物が主に葉の裏側にある気孔(きこう)という小さな穴から、体内の水分を水蒸気として外に出す働きです。根から水を吸い上げる原動力になったり、植物体の温度調節をしたりする役割があります。

ジャガイモは植物のどの部分に養分(でんぷん)を蓄えているでしょう?

①根

②茎

③葉

正解は『茎』

私たちが食べているジャガイモは、土の中にある茎(地下茎)が肥大して、光合成で作られたでんぷんを蓄えたものです。根ではありません。「塊茎(かいけい)」とも呼ばれます。

メダカが水中でバランスをとったり、泳ぐ方向を変えたりするのに使う体の部分はどれでしょう?

①目

②ひれ

③うろこ

正解は『ひれ』

メダカには、せびれ、おびれ、しりびれ、むなびれ、はらびれなど、いくつかのひれがあります。これらのひれを動かすことで、水中で姿勢を保ったり、前進したり、方向転換したりすることができます。

ヒトの誕生において、受精卵が母親の子宮の中で成長したものを何と呼びますか?

①赤ちゃん

②胎児(たいじ)

③新生児

正解は『胎児(たいじ)』

母親の胎内で発育中の子を胎児といいます。出産後は新生児、そして赤ちゃん、幼児へと成長していきます。

天気を観測するとき、雲の量を空全体の何割で表すことが多いでしょう?

①5段階

②10段階

③100段階

正解は『10段階』

雲量は、空全体を10としたときに、雲が占めている割合で表します。雲量が0または1の状態が「快晴」、2から8までが「晴れ」、9または10が「くもり」と定義されています。

空気の重さによって押される力を何といいますか?

①風力

②気圧

③湿度

正解は『気圧』

私たちは常に空気の重さによって押されています。この空気による圧力のことを気圧(大気圧)といいます。気圧は、天気の変化と深く関係しています。

まわりより気圧が高いところを何といいますか?天気図では通常「H」や「高」で示されます。

①低気圧

②高気圧

③前線

正解は『高気圧』

高気圧は、中心部の気圧が周辺よりも高い領域のことです。高気圧に覆われると、下降気流が発生しやすく、雲ができにくいため、晴れの天気となることが多いです。

まわりより気圧が低いところを何といいますか?天気図では通常「L」や「低」で示されます。

①高気圧

②低気圧

③等圧線

正解は『低気圧』

低気圧は、中心部の気圧が周辺よりも低い領域のことです。低気圧の中心付近では上昇気流が発生しやすく、雲ができて雨や雪が降りやすくなります。天気が崩れることが多いです。

流れる水の働き(浸食・運搬・堆積)が最も活発なのは、川のどの部分でしょう?

①上流

②中流

③下流

正解は『上流』

川の上流は、傾斜が急で流れが速いため、地面を削る浸食作用や、大きな石を運ぶ運搬作用が最も活発に起こります。堆積作用は主に中流から下流で見られます。

川の水量を調節したり、土砂が海へ流出するのを防いだりするために、山地などで行われる対策は何でしょう?

①道路工事

②治山・砂防(さぼう)

③宅地造成

正解は『治山・砂防(さぼう)』

治山(森林の整備)や砂防(砂防ダムの建設など)は、山地の荒廃を防ぎ、土砂災害や洪水を防止・軽減するための重要な取り組みです。森林は水を蓄え、土砂の流出を抑える働きがあります。

食塩水のように、溶けているものが均一に混ざっている液体を、特に何と呼びますか?

①懸濁液(けんだくえき)

②乳濁液(にゅうだくえき)

③溶液(ようえき)

正解は『溶液(ようえき)』

溶液は、溶質が溶媒に分子レベルで均一に溶け込んでいる透明な液体です。懸濁液(泥水など)は固体粒子が分散、乳濁液(牛乳など)は液体粒子が分散したもので、不透明または半透明です。

ある温度で飽和水溶液になっているミョウバン水溶液があります。この水溶液にさらにミョウバンを溶かすには、どうすればよいでしょう?

①水を加えるか、温度を上げる

②そのままかき混ぜる

③冷やす

正解は『水を加えるか、温度を上げる』

飽和水溶液にさらに溶質を溶かすには、①溶媒(水)の量を増やす、②温度を上げて溶解度を高くする(多くの固体の場合)、のいずれかの方法が必要です。ミョウバンは温度が高いほどよく溶けます。

水に溶けると酸性を示すもの、アルカリ性を示すもの、中性を示すものがあります。食塩水は何性でしょう?

①酸性

②アルカリ性

③中性

正解は『中性』

食塩(塩化ナトリウム)は、強酸(塩酸)と強塩基(水酸化ナトリウム)からできる塩なので、水に溶かしても水溶液はほぼ中性を示します。リトマス試験紙の色は変化しません。

ふりこが1往復するのにかかる時間(周期)を T、ふりこの長さを L とすると、どのような関係があるでしょう?(高校レベルの知識)

①TはLに比例する

②TはLの2乗に比例する

③TはLの平方根に比例する

正解は『TはLの平方根に比例する』

ふりこの周期Tは、重力加速度をgとすると、T = 2π√(L/g) という式で表されます。これは、周期Tがふりこの長さLの平方根(ルート)に比例し、重力加速度gの平方根に反比例することを示しています。

電磁石を使った実験で、より多くのクリップを引きつけるようにするには、どうすれば良いですか?(複数選択可)

①コイルの巻き数を減らす

②流す電流を強くする(電池を増やす)

③コイルの巻き数を増やす

正解は『流す電流を強くする(電池を増やす), コイルの巻き数を増やす』

電磁石が引きつける力(磁力)を強くするには、コイルに流す電流を強くするか、コイルの巻き数を増やす必要があります。選択肢の中では、電流を強くすることと、巻き数を増やすことが有効な方法です。(注:JSON形式では複数回答を表現できないため、ここでは概念として示します。実際の運用では単一回答形式に修正が必要です)

乾電池1個の電圧は約1.5Vです。これを2個直列につなぐと、全体の電圧は何Vになりますか?

①1.5V

②3V

③0.75V

正解は『3V』

乾電池を直列につなぐと、各電池の電圧が足し合わされます。したがって、1.5Vの乾電池を2個直列につなぐと、全体の電圧は 1.5V + 1.5V = 3V になります。

電流の大きさを測る計器は何でしょう?回路に直列に接続して使います。

①電圧計

②電流計

③抵抗計

正解は『電流計』

電流計は、電気回路のある部分を流れる電流の大きさ(アンペア:A または ミリアンペア:mA)を測定するための計器です。測定したい部分の回路を一度切り、そこに直列になるように接続します。

電圧の大きさを測る計器は何でしょう?回路に並列に接続して使います。

①電圧計

②電流計

③検流計

正解は『電圧計』

電圧計は、電気回路のある二点間の電圧(電位差、ボルト:V)を測定するための計器です。測定したい区間の両端に、回路と並列になるように接続します。

植物の光合成によって、空気中に放出される気体は何でしょう?

①二酸化炭素

②ちっ素

③酸素

正解は『酸素』

植物は光合成を行う際に、空気中の二酸化炭素と水を材料にして養分(でんぷんなど)を作りますが、同時に酸素も生成し、空気中に放出します。この酸素は、動物の呼吸などに利用されます。

植物も動物と同じように、生きていくために常に呼吸をしています。呼吸では、空気中から何を取り入れているでしょう?

①二酸化炭素

②酸素

③ちっ素

正解は『酸素』

植物も、光合成とは別に、昼も夜も常に呼吸を行っています。呼吸では、動物と同じように空気中の酸素を取り入れて養分を分解し、エネルギーを取り出して二酸化炭素を放出しています。

メダカのオスとメスでは、一般的にどちらの方が体が大きい傾向があるでしょう?

①オス

②メス

③ほぼ同じ

正解は『メス』

成熟したメダカでは、一般的にメスの方がオスよりも体がやや大きい傾向があります。ただし、個体差もあります。

台風の進路予報で使われる、台風の中心が70%の確率で入ると予想される範囲を示した円を何といいますか?

①暴風域

②強風域

③予報円

正解は『予報円』

予報円は、台風の中心が到達すると予想される範囲を円で示したものです。この円内に台風の中心が入る確率は70%とされています。円が大きいほど、予報の精度が低い(進路のばらつきが大きい)ことを意味します。

流れる水の働きを調べる実験で、砂や土の代わりに粘土を使うと、浸食・運搬・堆積の様子はどうなりますか?

①砂や土より激しくなる

②砂や土と変わらない

③砂や土より起こりにくくなる

正解は『砂や土より起こりにくくなる』

粘土は粒子が非常に細かく、互いにくっつきやすい性質があります。そのため、砂や土に比べて水に流されにくく、浸食・運搬・堆積といった作用は起こりにくくなります。

海の近くで塩田(えんでん)で塩を作るのは、どのような原理を利用していますか?

①海水を冷やして塩を凍らせる

②海水をろ過して塩を取り出す

③海水を蒸発させて塩の結晶を取り出す

正解は『海水を蒸発させて塩の結晶を取り出す』

塩田では、太陽熱や風などを利用して海水の水分を蒸発させます。水が蒸発すると、溶けていた塩(塩化ナトリウムなど)が飽和状態を超え、結晶として析出してきます。これを集めて塩を作ります。

同じ濃さの食塩水と砂糖水を凍らせると、どちらの方が低い温度で凍り始めるでしょう?

①食塩水

②砂糖水

③同じ温度で凍る

正解は『食塩水』

水にものが溶けると、凍る温度(凝固点)は純粋な水(0℃)よりも低くなります(凝固点降下)。一般的に、同じモル濃度(溶けている粒子の数)であれば、食塩(NaCl)は水中でイオンに分かれるため、砂糖(分子のまま)よりも多くの粒子を生じ、凝固点をより大きく下げる効果があります。したがって、食塩水の方が低い温度で凍り始めます。

ふりこが10往復する時間を3回測ったら、20秒、21秒、19秒でした。このふりこの周期(1往復する時間)の平均値は何秒でしょう?

①2秒

②20秒

③6秒

正解は『2秒』

まず、3回の測定時間の合計を求めます: 20 + 21 + 19 = 60秒。次に、測定回数(3回)で割って、10往復の平均時間を求めます: 60 ÷ 3 = 20秒。最後に、これを往復数(10回)で割って、1往復あたりの時間(周期)を求めます: 20 ÷ 10 = 2秒。

電磁石と永久磁石を使って作られるスピーカーは、どのような仕組みで音を出しているのでしょう?

①磁石が回転して音を出す

②コイル(電磁石)が振動して音を出す

③磁石が熱くなって音を出す

正解は『コイル(電磁石)が振動して音を出す』

スピーカーでは、音声信号(電気信号)がコイルに流れると、その電流の変化に応じてコイルが電磁石となり、永久磁石との間で働く力が変化します。これによりコイルに取り付けられた振動板(コーン紙)が振動し、空気を震わせて音が発生します。

コイルに鉄心を入れると電磁石が強くなりますが、鉄心の代わりにアルミの棒を入れるとどうなりますか?

①鉄心と同じように強くなる

②ほとんど強くならない

③逆に弱くなる

正解は『ほとんど強くならない』

アルミニウムは磁石に引きつけられない物質(非磁性体)であり、鉄のように磁化されにくい性質があります。そのため、コイルの中にアルミの棒を入れても、電磁石の磁力を強める効果はほとんどありません。

植物の種子には、子葉が1枚のもの(単子葉類)と2枚のもの(双子葉類)があります。インゲンマメはどちらでしょう?

①単子葉類

②双子葉類

③どちらでもない

正解は『双子葉類』

インゲンマメの種子を割ると、中に2枚の大きな子葉があります。発芽すると、この2枚の子葉が開きます。このように子葉が2枚ある植物を双子葉類といいます。アサガオやアブラナも双子葉類です。(イネやトウモロコシは単子葉類)

植物の葉の裏側などにある、水蒸気や気体の出入り口となる小さな穴を何といいますか?

①葉脈

②気孔(きこう)

③根毛

正解は『気孔(きこう)』

気孔は、葉の表皮にある小さな穴で、主に葉の裏側に多く分布しています。光合成に必要な二酸化炭素を取り込んだり、光合成でできた酸素や呼吸でできた二酸化炭素、そして蒸散による水蒸気を放出したりする、気体の出入り口となっています。

メダカなどの魚類は、水温が変化すると体温も変化します。このような動物を何といいますか?

①恒温動物

②変温動物

③哺乳類

正解は『変温動物』

変温動物は、外界の温度変化に伴って体温が変化する動物のことです。魚類、両生類、は虫類などが含まれます。一方、鳥類や哺乳類のように、外界の温度に関わらず体温をほぼ一定に保つ動物を恒温動物といいます。

天気図で、同じ気圧の地点を結んだ線のことを何といいますか?

①等高線

②等圧線

③前線

正解は『等圧線』

等圧線は、天気図上で気圧の値が等しい地点を滑らかに結んだ線です。通常、4hPa(ヘクトパスカル)ごとに引かれ、この線の間隔が狭いほど、気圧の傾きが急で風が強いことを示します。

暖かい空気と冷たい空気がぶつかり合ってできる境界面を何といいますか?天気図にも記号で示されます。

①前線

②高気圧

③等圧線

正解は『前線』

前線は、性質の異なる空気の塊(気団)が出会う境界のことです。前線付近では上昇気流が発生しやすく、雲ができて天気が崩れることが多いです。温暖前線、寒冷前線、停滞前線、閉塞前線などの種類があります。

実験で川のモデルを作るとき、流れによって運ばれる粒の大きさを観察しやすくするには、どのような土砂を使うと良いでしょう?

①粒の大きさが全て同じ砂

②色の違う、大きさの異なる砂やれきを混ぜたもの

③粘土だけ

正解は『色の違う、大きさの異なる砂やれきを混ぜたもの』

色の違いや大きさの違いがある砂やれきを混ぜて使うことで、流れの速さや場所によって、どのくらいの大きさの粒がどこまで運ばれ、どこに堆積するのかが視覚的に分かりやすくなります。

食塩水の電気分解をすると、陽極(+極)と陰極(-極)からそれぞれ気体が発生します。この実験は何を調べるためのものでしょう?

①食塩の溶け方

②水が何からできているか(電気分解)

③食塩の結晶の形

正解は『水が何からできているか(電気分解)』

水の電気分解(食塩水は電気を通しやすくするために加える)は、水が水素と酸素という異なる元素からできていることを調べる実験です。陰極からは水素が、陽極からは酸素が発生します。(厳密には食塩水では陽極から塩素が発生することもありますが、小学校では水の成分を調べる導入として扱われることがあります)

一度溶かしたミョウバンをゆっくり冷やして結晶を取り出すと、不純物はどこに多く残るでしょう?

①結晶の中

②結晶の表面

③水溶液の中

正解は『水溶液の中』

再結晶を行うと、目的の物質(ミョウバン)は規則正しく配列して結晶になりますが、不純物は結晶構造に入りにくいため、多くが溶液中に残ります。この性質を利用して、物質を精製することができます。

ふりこの実験で、糸の長さを支点からどこまでの長さとして測るのが正しいでしょう?

①おもりの上端まで

②おもりの下端まで

③おもりの重心(中心)まで

正解は『おもりの重心(中心)まで』

ふりこの長さは、物理学的には支点(糸の固定点)からおもりの重心(質量の中心)までの距離として定義されます。実験では、おもりの形状が球など対称的な場合は、中心までの長さとして測定するのが最も正確です。

電磁石のN極とS極の向きは、コイルに流れる電流の向きで決まります。この関係を発見した科学者は誰でしょう?

①エジソン

②アンペール

③ファラデー

正解は『アンペール』

フランスの物理学者アンドレ=マリ・アンペールは、電流が磁場(磁界)を生み出すことを発見し、電流の向きと磁場の向きの関係(アンペールの法則、右ねじの法則)を明らかにしました。電流の単位「アンペア」は彼の名前にちなんでいます。

5年生の理科の学習を通して、これから自然や科学とどのように関わっていきたいですか?(自由回答に代わる選択肢)

①もっと色々な実験をしてみたい

②身の回りの「なぜ?」を探求したい

③学んだことを生活や環境問題に役立てたい

正解は『学んだことを生活や環境問題に役立てたい』

理科の学習は、知識を得るだけでなく、科学的な見方や考え方を身につけ、自然や科学技術への興味・関心を深めることが目的です。ここで学んだことをきっかけに、さらに探求したり、実生活に活かしたりしていくことが大切です。(この問題は正解なし/自由記述の意図です)

【無料】5年生 理科 プリントテスト|力試しに挑戦!

中には難しいものも含まれています。

そんな時はお子さんと一緒に「これはまだ習っていないね、どういう内容なんだろう?」と、好奇心・探求心を広げるきっかけにしてみてくださいね!